OBSERVATOIRE

25 - Besançon

La Bouloie - Observatoire - 34, 36, 41 à 43 avenue de l' Observatoire

- Dossier IA25000379 réalisé en 2002 revu en 2005

- Auteur(s) : Laurent Poupard, Patrick Blandin

Présentation

Les raisons d’une création

En 1867, la Franche-Comté concentre 80 % de la production d’horlogerie française, Besançon détenant un quasi-monopole pour la fabrication des montres et chronomètres.Une quinzaine d’années plus tard, en 1880, la valeur de sa production horlogère place la France au premier rang mondial. Mais cette position est sérieusement menacée par la Suisse et les Etats-Unis, qui ont résolument pris le cap de la mécanisation et de la production de masse. Ainsi, la Suisse fabrique-t-elle cette année-là 1 500 000 montres, pour 500 000 en France et 350 000 aux Etats-Unis.

Pour faire face à cette concurrence, les contemporains préconisent, tout en perfectionnant l’outillage et en augmentant la part de la production mécanisée, de miser sur la qualité et de favoriser la formation des ouvriers, ce à quoi s’applique déjà l’école municipale d’horlogerie ouverte à Besançon le 1er janvier 1862.

Une autre demande est émise dès le lendemain de l’Exposition universelle de 1867, à Paris : la création d’un observatoire chronométrique à Besançon.

Cette demande est portée par le colonel Aimé Laussedat, professeur à l’Ecole polytechnique, et par Georges Sire, directeur de l’Ecole d’horlogerie de Besançon. Tous deux font valoir les avantages apportés à l’industrie suisse par la création de tels établissements, à Genève en 1772 et à Neuchâtel en 1860. Ainsi, à Genève, des épreuves chronométriques sont organisées dès 1790 et font l’objet d’un concours à partir de 1816. De même, l’observatoire de Neuchâtel a dès l’origine pour mission de déterminer et transmettre l’heure exacte, mais aussi de contrôler les chronomètres issus des fabriques locales ; il organise d’ailleurs, à partir de 1866, des concours de chronométrie.

En 1868, Laussedat écrit : « Dans notre opinion, et après ce que nous avons déjà vu réalisé dans le canton de Neufchâtel, si les horlogers franc-comtois veulent soutenir dignement la comparaison, il faut qu’ils se mettent résolument à construire des chronomètres ; mais pour qu’ils puissent lutter avec les mêmes chances de succès que leurs rivaux, il est indispensable qu’ils aient les mêmes moyens d’étudier la marche de ces instruments de précision, d’où la nécessité, j’oserais dire impérieuse, d’établir un observatoire astronomique à Besançon. » Et de s’étonner : « Il est assurément extraordinaire et à peine croyable que dans l’état actuel des choses, on ne sache pas l’heure exacte dans une ville où l’on fabrique un millier de montres par jour. » Notant qu’à Neuchâtel l’établissement a été construit par l’administration cantonale sur un terrain fourni par la ville, il préconise que cette création relève de l’Etat : « Enfin un observatoire est un établissement scientifique d’un ordre supérieur qui, dans notre pays, doit relever du ministère de l’instruction publique. »

Toutefois, ainsi que l’expose Adolphe Hirsch, fondateur de celui de Neuchâtel, il n’est pas souhaitable qu’un observatoire chronométrique ne soit astreint qu’à la production du temps et au contrôle de montres et chronomètres : un tel utilitarisme se révèlerait sclérosant à terme. Le succès de Neuchâtel est donc, pour lui, en partie dû au fait que cet établissement a aussi une activité astronomique et météorologique qui, par ailleurs, doit lui permettre de « pouvoir prendre un rang parmi les Observatoires connus dans le monde scientifique et [de] pouvoir assurer aux bulletins de marche délivrés aux chronomètres, une autorité suffisante auprès de l’acheteur »

Treize ans plus tard, en 1881, alors que le projet est en bonne voie, Maurice Loewy reprendra les arguments de Laussedat dans son rapport sur les observatoires de province.

« Le Gouvernement a bien voulu, de concert avec la ville de Besançon, décider la création d’un observatoire destiné à provoquer et à constater les progrès de l’industrie horlogère locale et à lui venir en aide.

L’urgence de cette création s’impose chaque jour davantage. La concurrence étrangère devient en effet redoutable. Les Américains particulièrement, dans leur ardeur universelle d’entreprise, ont, depuis quelques années, fondé des fabriques d’horlogerie où, par le concours de capitaux considérables et par la centralisation du travail, on a pu simplifier les procédés de construction et réaliser ainsi une économie sérieuse sur le prix de revient. Il en résulte que les Etats-Unis offrent au commerce leurs produits à des prix inférieurs à ceux des autres pays. La Suisse, menacée, comme la France, par le travail américain, s’est mise en devoir de résister le plus tôt possible. La République helvétique, depuis plusieurs années déjà, a créé des observatoires chronométriques à Neuchâtel et à Genève, afin de donner un nouvel essor à son industrie horlogère et de lui assurer la suprématie dans le monde au point de vue de la précision des produits ; aussi la fabrication suisse a-t-elle fait des progrès sérieux et constants, et elle peut ainsi lutter avec succès et se maintenir au rang élevé qu’elle occupait jadis.

Nous nous trouvons donc aujourd’hui en face d’une double rivalité, celle de la perfection du travail et celle du bon marché des produits. Il est par suite urgent, Monsieur le Ministre, de prendre immédiatement des mesures pour le prompt développement de l’observatoire chronométrique de Besançon.

Il ne s’agit pas seulement de sauvegarder les intérêts légitimes d’une industrie qui constitue une des principales branches de l’activité nationale en Franche-Comté ; il faut considérer encore que la France est une grande nation maritime et qu’il convient d’assurer par tous les moyens possibles la sécurité de la navigation.

Or, l’un des éléments les plus importants sur lesquels s’appuient les marins dans la détermination de leur route est la connaissance exacte de l’heure.

Cet élément s’obtient à l’aide de chronomètres, et il sera naturellement d’autant plus précis que la construction de ces appareils sera plus parfaite et leur marche plus régulière.

Ce sont ces deux ordres de considération, Monsieur le Ministre, qui font au Comité consultatif un devoir de vous signaler l’urgence des mesures à prendre. »

Un projet long à se mettre en place

La demande de Laussedat et Sire ne semble pas avoir eu d’écho immédiatement et ce n’est qu’en 1871 que la municipalité la reprend à son compte, l’appuyant par un vœu solennel. La période est favorable : l’astronomie, fortement centralisée sous l’autorité d’Urbain Le Verrier, directeur de l’observatoire de Paris depuis 1854, admet alors une certaine décentralisation.Le 22 février 1872, le nouveau directeur de cet observatoire, Charles-Eugène Delaunay, transmet au maire de Besançon les éléments d’une réponse faite au ministre de l’Instruction publique « sur les conditions dans lesquelles cet Observatoire pourrait être établi, ainsi que quelques autres en divers points de la France ». Il propose :

– la constitution d’un budget annuel de 20 000 F, apporté moitié par la ville et moitié par l’Etat, suffisant pour un astronome directeur et ses deux aides ;

– la fourniture du terrain et des bâtiments par la ville ;

– la fourniture des instruments par l’Etat.

Il précise que la maison d’habitation « devra être complètement distincte et séparée des constructions destinées à recevoir les instruments. Quant à ces dernières constructions, elles dépendent naturellement des instruments qu’elles doivent renfermer, mais l’expérience a montré qu’elles doivent se réduire autant que possible à de simples abris destinés à garantir les instruments, installés directement sur le sol, abris suffisamment solides, bien entendu, pour résister aux intempéries de toute nature. »

Cette même année 1872, l’ingénieur Résal, qui connaît bien Besançon, a une mission officieuse relative à l’établissement d’un observatoire dans cette ville. Il situe ce projet en relation avec l’horlogerie et en comparaison avec l’observatoire de Neuchâtel. Il reprend une partie des propositions de Delaunay et envisage une répartition des charges entre la commune (terrain et construction, moitié des frais annuels de fonctionnement) et l’Etat (instruments, fonctionnement, directeur pris dans le corps des astronomes). Il émet en outre l’hypothèse d’une implantation à Montfaucon, sur l’un des points hauts dominant la ville à l’est, ou dans le quartier de Saint-Claude.

De fait, l’avant-projet rédigé en 1877 par Rouzet, ingénieur voyer de Besançon, stipulera : « Cet observatoire, dont le but est d’assurer l’avenir de l’industrie horlogère, doit être avant tout chronométrique. Mais il doit être aussi astronomique, à cause des élèves de la Faculté des Sciences. Enfin, on doit y faire un peu de météorologie, celle de la région jurassique de l’Est » […] Il note en outre que l’observatoire sera « indispensable pour la fabrication des pièces de précision et nécessaire pour compléter l’éducation des élèves de l’Ecole d’Horlogerie, que la ville entretient à grand frais ». L’ensemble du programme de l’établissement se trouve énoncé là, quand bien même le projet se révèle fort modeste : un seul bâtiment réunissant au rez-de-chaussée « vestibule de la méridienne, salle des chronomètres, cabinet météorologique, cabinet du directeur, suivi d’une chambre à coucher, loge du concierge » et, à l’étage, « logement de l’aide, coupole équatoriale et terrasse » ; les instruments réuniraient dans un premier temps « lunette méridienne, horloge sidérale, pendule de transmission, étuves, enregistreurs météorologiques », à compléter ensuite avec « un équatorial, une deuxième pendule sidérale et un cercle pour l’astronomie » .

En fait, rien ne se passe entre 1871 et 1877, date à laquelle le sénateur-maire de Besançon, Gustave Oudet, réitère la demande.

Dans les tractations de cette année 1877, Jules-Antoine Lissajous, nommé recteur de l’Académie de Besançon en 1875, a un rôle important. Correspondant du ministère, il visite les observatoires de Genève et Neuchâtel avant d’adresser au maire un rapport détaillé, en date du 5 octobre, proposant un partage des contributions de chacun. Il envisage que la ville fournisse un terrain de 50 ares au moins, clos de murs, sur lequel seraient construits un bâtiment réunissant les services de la méridienne et de la chronométrie, une tourelle pour un équatorial et deux petits pavillons pour loger l’un « l’astronome directeur », l’autre « l’aide astronome et le concierge ». Avec les instruments, le montant total serait de 140 000 F, payés par moitié par la ville et par l’Etat : ce dernier donnerait 50 000 F pour les instruments, « dont il resterait propriétaire », et une subvention de 20 000 F pour les bâtiments, qui seraient propriété de la ville ; celle-ci prendrait en charge le matériel chronométrique et les frais de construction des bâtiments. Les frais de fonctionnement annuels se répartiraient en 10 000 F pour l’Etat et 3 700 F pour la ville. Lissajous propose en outre que le service météorologique soit soutenu par le Conseil général. Le Conseil municipal approuve ce projet lors de sa séance du 20 octobre 1877.

Finalement, le 11 mars 1878, par décret présidentiel, le maréchal de Mac Mahon crée « l’Observatoire astronomique, météorologique et chronométrique » de Besançon.

Un terrain est acheté par la municipalité dans le quartier des Cras dès octobre 1878. Toutefois, Lissajous signale, au début décembre, que l’établissement des plans a été retardé par le décès de l’architecte municipal, Alphonse Delacroix.

Un nouveau blocage intervient alors, du fait d’un désaccord entre la ville et l’Etat. Par l’arrêté ministériel du 16 janvier 1879, ce dernier nomme au poste de directeur de l’observatoire Jean-François Saint-Loup (1831-1913), professeur de mathématiques à l’université de Besançon. Cette nomination remet en cause la création du cours d’astronomie demandé par la ville et, facteur aggravant, Saint-Loup revoit à la baisse le projet, notamment pour ce qui concerne l’instrumentation : il écrira d’ailleurs à l’automne 1881 « qu’un simple télescope suffit pour tout matériel, l’Astronomie étant une activité accessoire à l’Observatoire » . Dans une lettre au ministre de l’Instruction publique, le recteur Lissajous explique : « La ville espérait que la direction de l’observatoire serait confiée à un astronome de profession ; elle le désirait d’autant plus que l’observatoire de Besançon doit être, dans un intérêt national, opposé à celui de Neufchâtel et lui être de tous points comparable. Or le directeur de cet observatoire Monsieur Hirsch, membre de la Commission internationale du Mètre, est un spécialiste des plus distingués […] Opposer à Monsieur Hirsch Monsieur Saint-Loup mathématicien distingué mais n’ayant aucune notoriété astronomique, c’était placer l’observatoire de Besançon dans des conditions manifestes d’infériorité. »

Exacerbé par la presse, le blocage est total pendant plusieurs mois jusqu’au départ de Saint-Loup, remplacé le 16 octobre 1881 par un astronome, Louis-Jules Gruey (1837-1902), alors doyen de la faculté de Clermont. Celui-ci louera d’ailleurs en 1883 « la hauteur et la sagesse des vues du Conseil municipal en matière d’enseignement », préconisant le maintien de la chaire d’astronomie en liaison étroite avec l’observatoire : « Un cours d’astronomie ne peut produire ses meilleurs fruits qu’à l’ombre d’un Observatoire, muni des principaux instruments. » La chaire est effectivement créée le 15 octobre 1883.

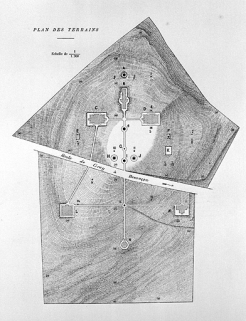

En juin 1881, à la demande du ministère, MM Hervé Faye et Maurice Loewy, membres de l’Académie des sciences et du Bureau des longitudes, viennent à Besançon examiner l’emplacement choisi.

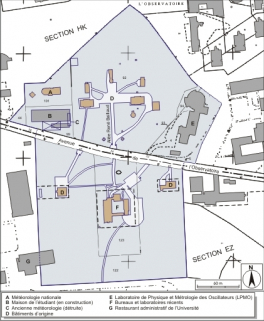

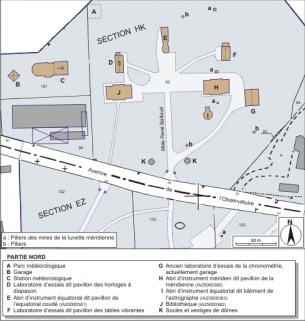

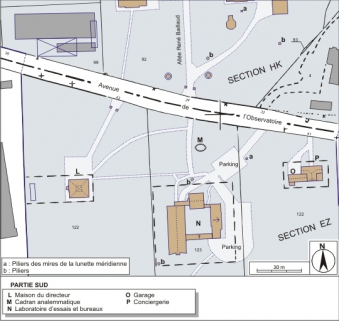

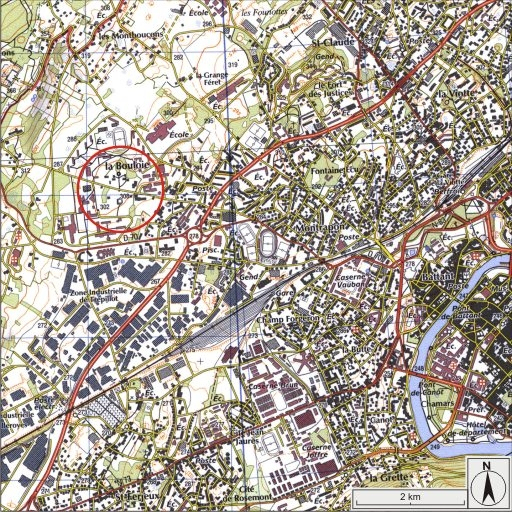

Le terrain acquis est alors abandonné car trop exigu et trop proche de la gare, génératrice de vibrations importunes. Ils choisissent donc un autre emplacement à la Bouloie, d’une superficie de 7,5 hectares, traversé par la route de Besançon à Gray. Cette dernière caractéristique ne parut pas outre mesure handicapante : « Cette route à pentes raides n’est guère fréquentée que par quelques rares piétons ; elle n’apporte aucun trouble à l’isolement et au silence qui doivent régner dans un observatoire. »

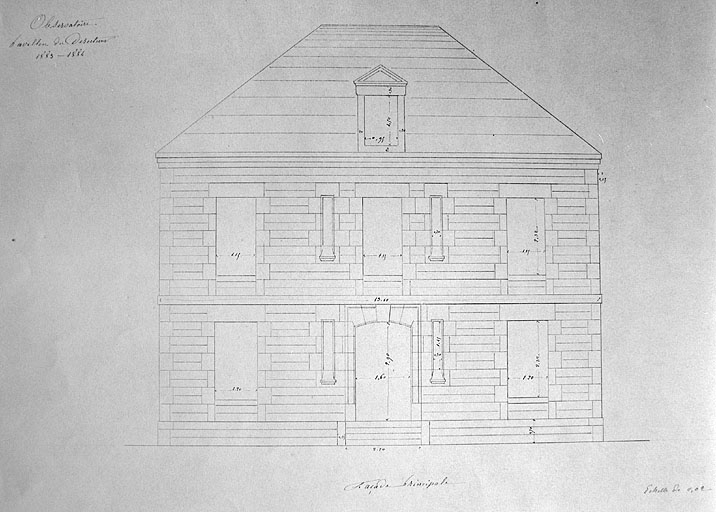

Ils en font déterminer par les lieutenants de vaisseau Barnaud et Leygue la latitude et la longitude. Celle-ci est matérialisée par la construction, par l’entrepreneur Flitsh, d’une petite cabane méridienne reliée à la ville par des fils télégraphiques. Ce bâtiment, de 6 mètres sur 4,50, en briques, est édifié en moins de 20 jours sur 4 piliers fondés à 3 mètres sous le niveau du sol (il s’agit probablement de celui qui figure au sud-ouest de la bibliothèque sur un plan de 1892 et qui, vraisemblablement intégré dans une bâtisse en longueur utilisée par le service de la météorologie, a été démoli en 2003).

Le 27 mars 1882, un décret de Jules Grévy déclare d’utilité publique la construction de l’observatoire et autorise la ville à acquérir le terrain.

Finalement, le 31 mai 1882, une convention est signée entre le maire de Besançon, Victor Delavelle, et le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, Jules Ferry.

Elle stipule dès son premier article que l’observatoire est rattaché à la Faculté des Sciences puis, dans les deux articles suivants, entérine la répartition du financement. La ville fournit le terrain, se chargera de construire les bâtiments (pour un coût estimé à 190 000 F) et s’engage à verser une subvention annuelle de 4000 F destinée au service de chronométrie. De son côté, l’Etat participera à la construction par une subvention (de 30 000 F), achètera les instruments nécessaires aux études chronométriques et astronomiques (130 000 F) et allouera un crédit annuel de fonctionnement de 20 000 F. Quant au service météorologique, il sera financé par le Conseil général.

Quelques années après, Gruey pourra écrire : « Ce traité faisait enfin sortir l’Observatoire de la région des nuages et l’établissait sur des bases aussi larges que solides. » Félicitant le maire de l’accord trouvé, il notera : « L’observatoire de Besançon se distingue profondément des autres par son rôle industriel » .

Un programme complexe

La définition du programme

Le 22 novembre 1881, le maire écrivait au préfet : « La nomination d’un directeur en titre pour notre futur observatoire, avec création d’un cours d’astronomie à la faculté des sciences et promesse de la part de Mr le ministre de convertir bientôt ce cours en une chaire magistrale, a fait cesser toutes les incertitudes qui planaient depuis trois ans sur cet important projet ».Dans son courrier, il signale que Louis-Jules Gruey « a fait la reconnaissance du terrain déjà précédemment adopté par MM Faye et Loevy » et projette de visiter divers observatoires en France et en Suisse. Gruey souhaite d’ailleurs être accompagné par l’architecte de la ville, Edouard Bérard, « afin que celui-ci pût se rendre compte des conditions spéciales de la construction à édifier, au point de vue principalement de l’aménagement intérieur et des dispositions des instruments ».

En effet, le programme de l’observatoire est défini conjointement par ces deux hommes. Peu de références existent alors en France : l’observatoire de Toulouse vient d’être réorganisé en 1872, ceux de Bordeaux et Lyon sont créés la même année que Besançon. Le manque de référence est plus criant encore pour la partie chronométrie, où les exemples sont à chercher à l’étranger.

Dans le compte-rendu de son périple, adressé au ministre de l’Instruction publique puis publié en 1883 dans les Mémoires de la Société d’émulation du Doubs, Gruey écrit : « J’ai désiré visiter les observatoires de la Suisse, cette terre classique de l’horlogerie, avant de soumettre à M. le Ministre de l’Instruction publique le programme du service le plus important de l’observatoire de Besançon, le service chronométrique. »

De fait, il visite, du 24 novembre au 5 décembre 1881, les observatoires et écoles d’horlogerie de Neuchâtel, Zurich, Le Locle, Berne (observatoire météorologique), Genève et Lyon, « déjà construit en très grande partie ». Il en revient « chargé de renseignements, de notes et de croquis précieux ». L’observatoire de Neuchâtel - le modèle - l’intéresse particulièrement, notamment par sa salle des chronomètres (« C’est la salle vraiment originale et intéressante pour nous ; nous y restons longtemps, examinant tout en détail. ») et son système de distribution de l’heure en ville. Pour celui de Lyon, « disposé d’après les idées nouvelles », il note la répartition en pavillons distincts et le toit ouvrant de la méridienne.

Gruey va encore faire deux voyages, en 1882 et en 1883, afin d’affiner son projet pour la chronométrie.

Le 12 juin 1882, il est autorisé par le Ministre de l’Instruction publique « à visiter les observatoires chronométriques de Hambourg et Liverpool, pour étudier l’organisation intérieure de ces établissements et recueillir tous les renseignements possibles sur la fabrication des chronomètres dans les deux grandes villes maritimes de l’Allemagne et de l’Angleterre ». Du 5 au 30 août, il examine les observatoires de Strasbourg, Berlin, Hambourg, Bruxelles, Greenwich et Liverpool, et visite quelques ateliers d’horlogers.

Nouvelle autorisation l’année suivante pour « visiter, surtout au point de vue chronométrique, l’exposition électrique internationale de Vienne de 1883 ». Son périple, qui débute le 4 septembre, passe par les observatoires de Bâle, Munich et Vienne. Il en retient, pour Bâle et pour Vienne, divers défauts qui « auraient été évités si, au lieu de construire un monument considérable d’un seul bloc, on avait adopté le système des pavillons isolés et séparés suivant la nature des services ». Et de s’emporter contre la disposition de l’équatorial à Bâle : l’instrument y est installé « sur un énorme pilier carré qui traverse l’Institut de bas en haut et qui a dû coûter à lui seul une grosse somme, suffisante peut-être pour bâtir isolément, de plain-pied, une salle méridienne, plus une salle équatoriale, où les instruments eussent été cent fois mieux. Mais il eût fallu renoncer au couronnement de l’édifice par une coupole et sacrifier un effet architectural aux besoins de la science ! » Même observation à Vienne, où il qualifie l’édifice de « palais à quatre coupoles au milieu d’un grand jardin ».

Souhaitant un observatoire qui ne sacrifie pas le fonctionnel au paraître, il veut donc tirer parti des réflexions engagées depuis 1839 - avec la création de l’observatoire de Pulkovo, en Russie - sur les conditions optimales d’implantation de ce type d’établissement : milieu environnant, stabilité du sol et des instruments, séparation des fonctions en pavillons distincts, etc.

Dans son Rapport pour l’année 1881, rédigé en fin d’année, Gruey rappelle le programme de l’observatoire, donne une liste des constructions prévues et des instruments nécessaires, et établit un budget prévisionnel.

Le directeur affecte trois missions au service chronométrique :

- la « détermination de l’heure par les observations astronomiques », à l’aide d’une lunette méridienne suppléée, en cas de mauvais temps prolongé, par une lunette altazimutale ;

- la « comparaison des chronomètres des horlogers aux pendules de l’observatoire », nécessitant pendule, chronomètre, chronographe et étuves ;

- la « distribution de l’heure de l’observatoire à Besançon et ses environs » au moyen de lignes télégraphiques, anticipant en outre une demande future des horlogers d’autres villes : Montbéliard, Seloncourt, Beaucourt, etc.

Résolument modeste pour l’astronomie - il reconnaît que Besançon ne peut pas « prétendre à aller de pair […] avec les autres observatoires de province » -, il souhaite tout de même que l’établissement puisse « concourir à l’ensemble du grand travail astronomique français ».

Quant au service météorologique, il fonctionne déjà, avec des instruments achetés par le Conseil général (le vote favorable à leur acquisition date d’avril 1878) et un réseau de 30 observateurs. Gruey précise : « Il s’est borné et se bornera toujours, à l’avenir, aux observations ordinaires de pression, température et état hygrométrique. Ces observations, réunies à celles de quelques observateurs disséminés dans le département du Doubs, sont transmises régulièrement, à la fin de chaque mois, au bureau central météorologique de France. »

Finalement, il hiérarchise les priorités : « En résumé, l’observatoire de Besançon doit avant tout offrir aux horlogers et fabricants de la Franche-Comté un service chronométrique complet, réunissant les moyens de contrôle les plus délicats et les plus perfectionnés. Il doit prendre part au travail astronomique, dans une certaine mesure et dans un ordre déterminé de recherches. Il doit se borner, pour la météorologie, aux observations directes les plus simples et à l’emploi des enregistreurs les plus élémentaires. »

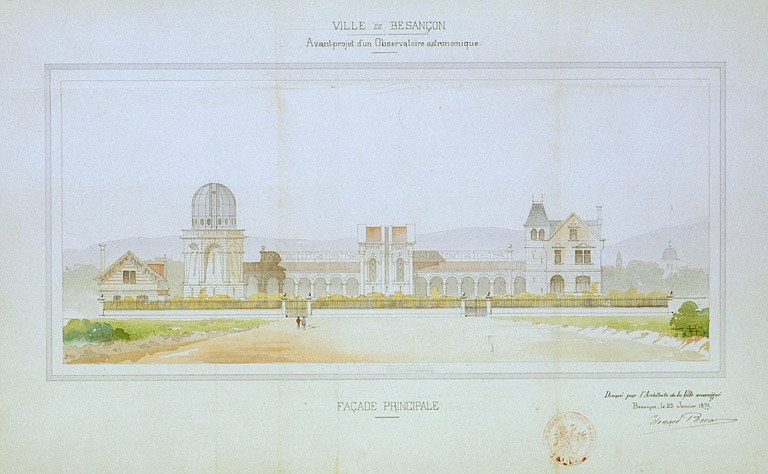

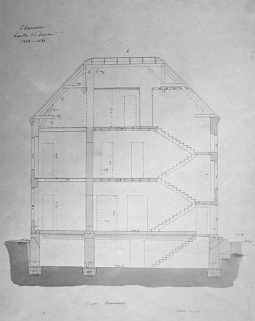

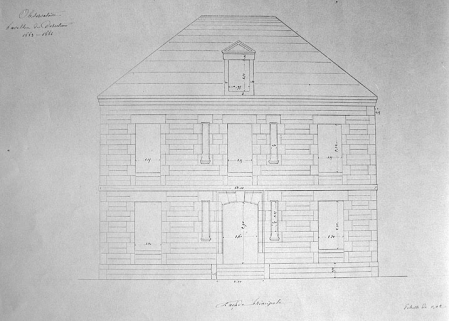

Le projet architectural

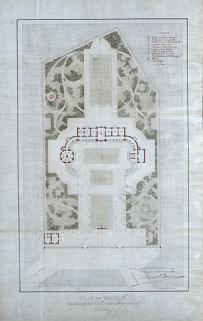

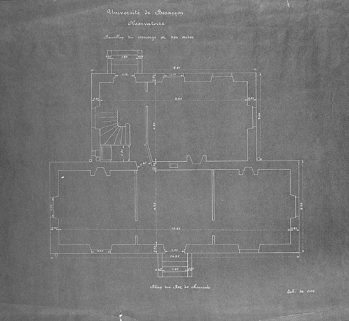

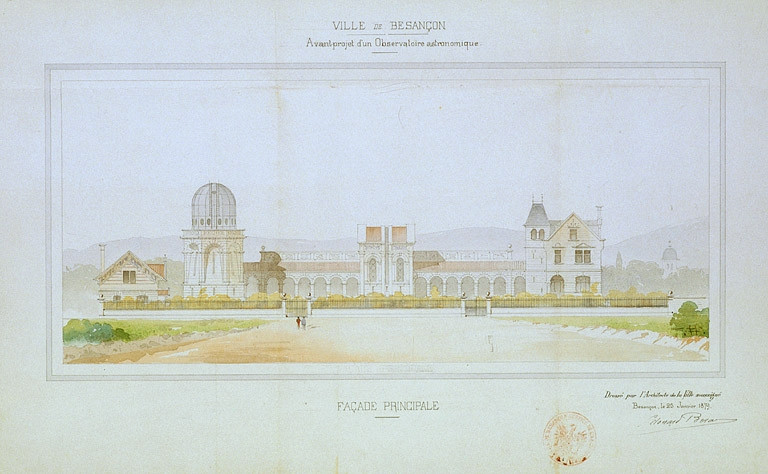

Edouard Bérard avait, le 25 janvier 1879, dessiné un premier projet pour le site. Il y privilégiait la chronométrie en plaçant au centre de la composition le bâtiment de la lunette méridienne qu’un portique en fer à cheval devait relier à la tour de l’équatorial et au bâtiment du directeur, disposés de part et d’autre.Le blocage intervenu entre la ville et l’Etat ne permit toutefois pas d’aller plus loin pendant plus de deux ans et demi et ce n’est que le 12 novembre 1881 que le Conseil municipal adopte l’avant-projet de Bérard, d’un montant de 140 500 F.

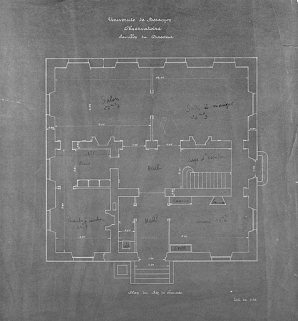

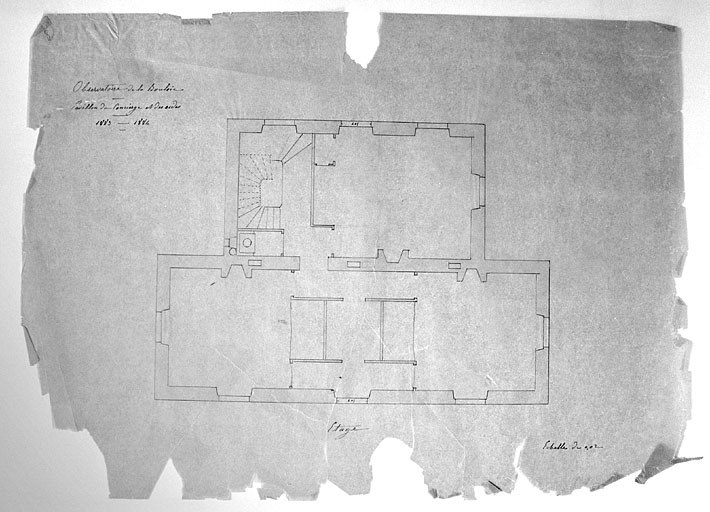

Louis-Jules Gruey, dans son Rapport pour l’année 1881, insère un plan général du site, différent de celui de 1879 et donnant à peu près la disposition générale qui sera adoptée ensuite : l’équatorial est placé au centre des bâtiments scientifiques (dans une tour), encadré à droite par le pavillon de la méridienne et des chronomètres et, à gauche, par celui de la bibliothèque. Quoique très schématique, ce document introduit des différences avec le projet de 1879 : isolement total des pavillons, place centrale donnée à l’astronomie (équatorial) dans la composition, rejet des édifices d’habitation au sud de la route.

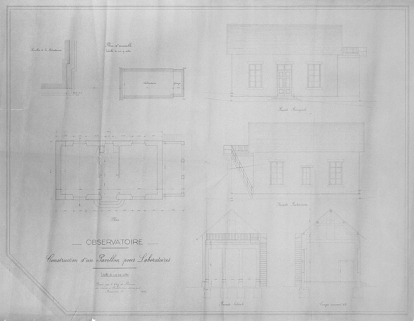

Cependant, pour une raison que l’on ignore (sa nomination comme architecte diocésain en juin 1882 ?), ce n’est plus Bérard qui poursuit le projet : en octobre 1882, Etienne-Bernard Saint-Ginest (1831-1888), architecte du département depuis 1861, est chargé par la ville de la direction des travaux de l’observatoire. Achevé en décembre, son projet, d’un montant de 143 685 F, est adopté le 16 janvier 1883 par le Conseil municipal.

Les 6 et 20 mars, il est présenté devant le Conseil des Bâtiments civils, qui l’approuve moyennant un certain nombre de modifications : abaissement des corps secondaires et rehaussement du corps principal des pavillons de la bibliothèque et de la méridienne, suppression des pilastres intérieurs de la bibliothèque, augmentation de l’épaisseur des murs du bâtiment de l’équatorial coudé et construction d’une terrasse dans son prolongement - « L’architecte, M Saint-Ginest, expose d’ailleurs que cette disposition résulterait des prescriptions de Mr Loewy, et il ajoute que l’emploi de la brique pour ce bâtiment lui a été demandé afin de ne pas conserver trop longtemps la chaleur, surtout en été. » -, changements à la forme et à la distribution des logements du directeur et des aides, etc. Le 6 mars, l’inspecteur général Diet, rapporteur, note que le devis ne prévoit pas de clôture : « Il est difficile d’admettre cependant que des bâtiments destinés à contenir des instruments précieux ne soient pas enfermés dans une enceinte défendue par des murs d’une hauteur suffisante. » L’explication est fournie le 20 mars par le rapporteur financier, Phily, qui précise que, bien que les moyens manquent actuellement, la ville désire à l’avenir clore le site par des murs et pour le moment prévoit de poser « une barrière dite de chemin de fer ». Il note aussi que les travaux de terrassement et de jardinage seront effectués par le personnel municipal, que le mobilier sera fourni par l’Etat et que le montant total des travaux s’élèvera à 147 069,70 F et non 143 685 F.

Le 10 avril 1883, le Conseil municipal adhère aux modifications faites au projet et autorise la mise en exécution des travaux.

Les travaux

Le 28 avril 1883, les travaux sont adjugés à Théodore Sauvanet, entrepreneur à Besançon, à Champ Forgeron, associé à Joseph Simplot, autre entrepreneur bisontin. Par la suite, Sauvanet et Simplot soumissionneront pour divers travaux complémentaires : le 16 juin 1884, en 1885…Un an après sa délibération du 10 avril 1883, dans celle en date du 15 mars 1884, le Conseil municipal constate que le gros œuvre est à peu près terminé : il reste seulement à établir des voies provisoires pour relier les bâtiments et à réaliser la clôture définitive du terrain avec une haie d’épines blanches, dont la plantation sera soumissionnée le 25 novembre 1885 par Georges Calame, horticulteur à Besançon, moyennant 595 F (réception provisoire le 24 décembre 1885, définitive le 15 octobre 1886). La ville estime avoir rempli ses engagements, avec des dépenses se montant à 161 290,25 F de 1882 à 1884, et attend la réalisation de ceux de l’Etat, qui s’était engagé à participer à la construction par une subvention de 30 000 F. Par ailleurs, Saint-Ginest présente un devis supplémentaire de 14 018,92 F pour tenir compte de l’approfondissement des fondations, à cause de la nature du sol, et de diverses modifications demandées par le directeur de l’observatoire.

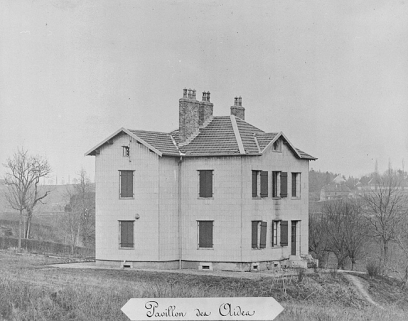

L’établissement est inauguré officiellement le 16 août 1884 à 14 heures.

En fait, les travaux ne sont pas terminés, d’autant que des malfaçons graves - pierre gélive en façade, joints réalisés au plâtre et non au ciment, etc. - sont constatées ce qui va conduire à un procès et une situation de crise.

Les rapports annuels de la « Commission de l’Inspection de l’Observatoire » permettent d’en suivre l’évolution. Celui du 18 mars 1885 constate que sont achevés les pavillons d’habitation et la coupole de l’équatorial d’Eichens (équatorial droit) et que les travaux sont relativement avancés pour la bibliothèque ; il note déjà des problèmes d’humidité. Le rapport du 12 février 1886 mentionne une humidité terrible rendant les logements inhabitables. Les façades sud et ouest du bâtiment du directeur et de celui des aides et du concierge sont alors recouvertes d’un enduit par Bernard Franchetti (soumission du 20 février 1886, réception définitive le 15 mars 1887). En vain. Le rapport de mars 1887 précise : « Le spectacle est lamentable ; tout menace ruine » et Gruey attire l’attention du maire sur l’état du pavillon de la chronométrie, lézardé. Même constat l’année suivante.

Faute de réaction, le directeur en appelle à la préfecture. Le 1er avril 1888, il envoie un courrier au ministre : « Je viens d’écrire à Saint-Ginest, architecte de la ville, et à M le maire pour leur demander si le jugement du Conseil de Préfecture que j’ai eu l’honneur de vous communiquer est accepté ou bien s’il est frappé d’appel devant le Conseil d’Etat. » Si tel était le cas, il préconise que le contrat avec la ville soit dénoncé, que ne soit fondé à Besançon qu’une simple station chronométrique et que le matériel et le personnel soient transférés dans un grand centre universitaire de l’est de la France qui accueillerait l’observatoire. Deux jours plus tard, nouvelle lettre dans laquelle il précise que l’architecte s’engage enfin à faire les réparations, d’ici la fin de l’année (en fait, cette question ne sera réglée qu’à la fin de 1892, après que le Conseil d’Etat ait tranché dans le différend opposant la ville à l’architecte).

De fait, dans son rapport annuel pour 1888, publié dans les Rapports sur les observatoires astronomiques de province, Gruey écrit : « La réfection des bâtiments est terminée. Les façades sud de la bibliothèque et du pavillon méridien ont été abattues entièrement et relevées en bonne pierre dure. La face ouest du pavillon de l’équatorial coudé a été doublée et renforcée. La tourelle qui porte l’équatorial ordinaire a été restaurée de haut en bas. Tous ces travaux ont été exécutés, avec des matériaux de première qualité, pendant le printemps et l’été. Ils ont duré environ cinq mois. »

Finalement, le rapport de la Commission de février 1889 constate : « Les réparations les plus urgentes ont été faites ; sur les façades sud la pierre a été remplacée ; on n’a plus comme les années précédentes l’impression de se trouver au milieu de ruines. » L’une des conséquences les plus visibles de ces travaux est la disparition de la décoration extérieure de la bibliothèque : fronton triangulaire brisé et son amortissement, médaillons encadrant la baie centrale.

Indépendamment de ces problèmes d’humidité, l’avancement des travaux peut aussi être suivi à l’aide des Rapports sur les observatoires astronomiques de province (où il est présenté sous une forme plus neutre).

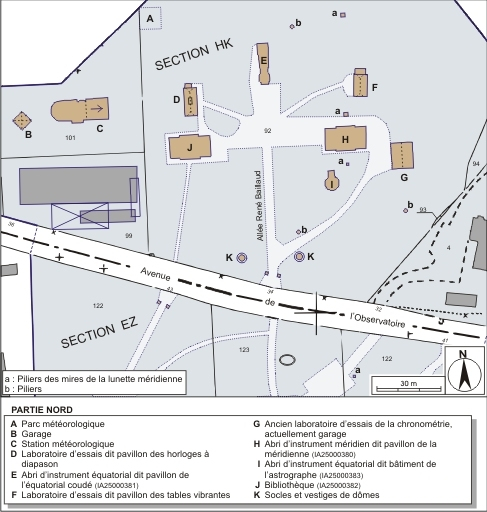

Ainsi, en 1885, le pavillon de la bibliothèque est dit en bon état et nanti d’un sous-sol considéré comme « très beau » ; deux escaliers d’accès à l’objectif de l’instrument manquent au pavillon de l’équatorial coudé, jugé humide ; le pavillon de la méridienne est en bon état et « [son] toit roulant, achevé seulement dans le courant de l’année, fonctionne jusqu’ici d’une manière satisfaisante ». Auguste Bétard l’a construit suivant le système qui avait frappé Gruey à Lyon en 1881 et qu’il avait ainsi décrit : « Ici, pas de trappes ; les versants du toit s’ouvrent entièrement et d’une seule pièce de part et d’autre de la ligne méridienne. Ils roulent sur un bon système de galets et la manœuvre est très facile. »

Le rapport de 1888 signale la pose de deux mires nécessaires pour la grande lunette méridienne - au nord (à une distance de 47 m) et au sud (à une distance de 100 m) -, établies sur des piliers « en grosse pierre de taille, dure et non gélive, du pays ». Cette question avait fait l’objet de réclamations de sa part. Le 8 juillet 1887, il écrivait au maire que les quatre piliers des mires n’avaient jamais été construits : « Je n’ai cessé d’en signaler l’urgence et l’importance à Mr Bérard d’abord, à Mr Saint-Ginest ensuite. Ils n’ont pas pu les oublier dans leurs plans et devis définitifs qui n’ont d’ailleurs jamais passé sous mes yeux. » Cette intervention s’est donc avérée efficace : le 9 septembre 1887, Delphin Obscur s’est engagé à exécuter ces piliers pour 2300 F et les travaux ont été achevés début novembre (réception provisoire le 5 novembre 1887, définitive le 25 novembre 1888).

Le 11 avril 1889 est prononcée la réception provisoire des bâtiments (leur réception définitive ayant lieu le 11 avril 1890).Le rapport de cette année 1889 constate l’exécution par la ville de presque tous les travaux d’achèvement : trottoirs, pose de persiennes et volets, réparation de la glacière - est-ce celle de 20 m3 que les frères Burgart se sont engagés le 20 août 1886 à creuser derrière le bâtiment de l’équatorial coudé et qui n’est toujours pas réalisée en octobre 1889 ?-, mise en place (par François Gros et Théodore Burgart ?) d’une cabane en bois revêtue de zinc pour protéger l’extrémité de l’équatorial coudé à laquelle on accède par un escalier en fonte et une plate-forme en tôle, etc. Cette cabane sera remplacée dès 1890 par un abri métallique, commandé en janvier à l’industriel bisontin Douge (établi 6 faubourg de Tarragnoz), alors que seront construits un deuxième escalier en fonte et sa plate-forme.

Malgré toutes les péripéties liées à la construction, Louis-Jules Gruey doit prévoir et contrôler la fourniture des instruments et du mobilier.

Avant même le début des travaux, il avait préparé fin 1882 la commande de certains d’entre eux afin d’en soumettre les marchés au ministère, qui avait donné son accord le 20 août 1883. Dans un courrier au maire le 10 mai 1883, il signale la possibilité d’acquérir pour 3000 F une « coupole qui est à Nancy, faite solide et élégante sur le modèle de celle de Paris », en tôle galvanisée, de 5 m de diamètre. En décembre, il demande la concession d’une des petites lunettes équatoriales alors disponibles, provenant des deux expéditions pour le passage de Vénus. Le 7 février suivant, dans une nouvelle lettre au maire, il lui signale que la Commission du Passage de Vénus a décidé de lui attribuer cet instrument, un équatorial de 8 pouces, non prévu dans la convention de 1882, et propose de l’abriter dans la coupole de Nancy (montée à l’entrée de la partie nord du site, à gauche). C’est la seule lunette installée et fonctionnelle en 1884 mais elle est complétée, l’année suivante, par la grande lunette méridienne de Gautier, posée en septembre.

Une nouvelle coupole est prévue, dont une description est donnée le 16 avril 1885 au directeur de la société des Forges de Franche-Comté. En novembre, les entrepreneurs bisontins Théodore Sauvanet et Joseph Simplot soumissionnent pour un devis de 4390 F concernant cette coupole, la cabane roulante de l’équatorial, le dôme en zinc de l’équatorial et les persiennes du logement du directeur. Le même mois, Auguste Bétard soumissionne lui aussi pour une coupole et le toit ouvrant du pavillon méridien (réception définitive le 17 août 1887).

En décembre est traitée la question des meubles de bibliothèque réalisés l’année précédente (1884) par A. Charité, rue des Granges à Besançon ; d’autres meubles seront fournis par la maison Burgart pour la bibliothèque en 1888 (une table et une armoire en chêne), en 1895 (des « buffets ») puis en 1900.

La lunette équatoriale coudée de 12 pouces (l’une des sept jamais construites) est installée en décembre 1888 et janvier 1889. A la même période, il est question d’une coupole mobile en tôle qui doit être fabriquée pour l’altazimut, de retour de l’Exposition universelle : « Cette coupole provient de la réunion et de la transformation de deux grandes cloches à gaz dont l’emploi naturel avait été depuis longtemps reconnu ruineux et impossible. » Réalisée par la société Douge, elle est posée, à droite de l’entrée dans la partie nord du site, en 1890 de même que les deux piliers nécessaires pour les mires et l’instrument lui-même, mis en place en mai. D’autres piliers ont été réalisés cette année, vraisemblablement par Théodore Sauvanet qui en donne un devis le 16 janvier : un pour un héliographe (mis en place en juin) et un second - abrité sous une « ancienne coupole en tôle » - pour une lunette horizontale dite en cours d’exécution.

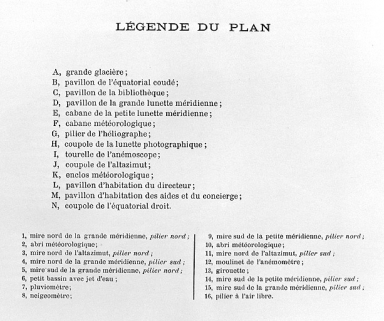

État en 1892 et fonctionnement les premières années

En 1892, Louis-Jules Gruey publie sur l’établissement une notice intitulée Observatoire astronomique, chronométrique et météorologique de Besançon. Description des terrains, pavillons, instruments et services. Il décrit les bâtiments - « orientés du nord au sud suivant la ligne méridienne » - et donne une liste des instruments qu’ils contiennent.Ainsi, le pavillon de la méridienne héberge :

– au rez-de-chaussée le bureau chronométrique dans l’angle nord-ouest (à gauche du couloir d’entrée) ;

– un bureau astronomique dans l’angle sud-ouest (à droite de l’entrée) ;

– la salle méridienne accueillant la grande lunette de Gautier, ses accessoires et une pendule Fénon ;

– à l’est la salle des contrôles chronométriques, équipée d’un baromètre, une étuve et une glacière ;

– au sous-sol, un laboratoire photographique installé dans l’angle nord-ouest et servant essentiellement « à fixer les courbes données par les enregistreurs de l’électricité atmosphérique et du magnétisme terrestre » ;

– une pièce située à l’est et presque entièrement occupée par une chambre à température constante.

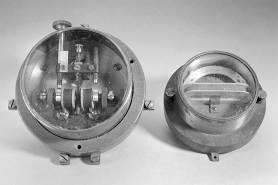

La chronométrie dispose donc d’un chronomètre de temps moyen, deux chronomètres sidéraux, une grande glacière de 20 m3, deux petites glacières, deux étuves et « un coffre-fort pour déposer les montres des fabricants ». A ce matériel se rattachent les pendules du coudé, celles de la petite méridienne et de l’altazimut, et celle envoyant l’heure à l’hôtel de ville.

Le bâtiment du coudé se compose d’un premier corps, à l’arrière, destiné à l’atelier de mécanique et d’horlogerie et comprenant un tour de mécanicien, un tour en l’air, un burin fixe, une machine à tailler les roues d’engrenage, deux pour les arrondir et une enclume. Le second corps, au centre, abrite au rez-de-chaussée trois pendules - directrice Fénon, moyenne et sidérale - et, à l’étage, la salle des observations à l’aide de l’équatorial coudé système Loewy dû, lui aussi, à Gautier. A l’avant, une terrasse soutenue par des arcades supporte l’instrument et sa cabane de protection.

Le pavillon de la bibliothèque accueille au rez-de-chaussée le bureau du directeur, à droite en entrant (angle nord-est), puis la grande salle de la bibliothèque et ses 2000 volumes et, à l’ouest, la salle météorologique surmontant, au sous-sol, celle des enregistreurs magnétiques et électriques (le reste du sous-sol étant libre). Principalement situés entre le pavillon de la méridienne et la route, les instruments à lecture directe utilisés pour la météorologie sont six thermomètres, un baromètre à mercure Tonnelot et son thermomètre attaché, un psychromètre (pour mesurer l’humidité), un pluviomètre, un neigeomètre, un anémoscope Redier (girouette) donnant la direction du vent et un anémomètre du même constructeur (moulinet de Robinson) pour en connaître la force (à 10 mètres du sol). Les appareils enregistreurs sont un thermomètre Redier et un thermomètre Richard, un baromètre Redier, un hygromètre Richard, l’enregistreur de l’anémoscope et de l’anémomètre, un héliographe Campbell et, dans la salle au sous-sol de la bibliothèque, les instruments construits par Mascart : un bifilaire, une balance, un déclinomètre et un électromètre.

L’entrée de la partie nord du site est encadrée, à l’ouest par la coupole photographique (de 3,80 m de diamètre) due à la société des Forges de Franche-Comté, à l’est par celle de l’altazimut (de même diamètre) réalisée par la société Douge et abritant, outre l’altazimut de Gautier, une pendule Fénon. Dans la partie sud du site, la coupole achetée à Nancy (5,80 m de diamètre) repose sur une terrasse maçonnée de 3 m de hauteur et protège l’équatorial droit de Gautier et Eichens.

Le pavillon d’habitation du directeur est situé dans la partie sud, à l’ouest de l’équatorial droit, celui des aides et du concierge étant à l’est de cet instrument. Le personnel scientifique se compose de 8 personnes, dont le directeur.

Chronométrie

. Contrôles chronométriquesL’inauguration du service chronométrique, le 4 août 1885, s’accompagne de la publication d’un Règlement pour le dépôt des chronomètres, dû à Gruey et approuvé par le ministère de l’Instruction publique.

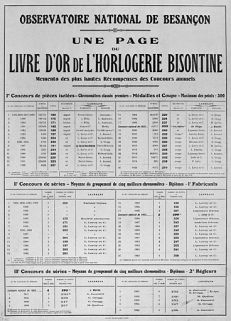

Au début de l’année suivante, Maurice Loewy se félicite : « Plusieurs centaines de montres et chronomètres de poche ont déjà été soumis à l’examen de l’observatoire, et M. Gruey a pu constater le grand progrès réalisé dans cette importante branche de l’industrie nationale en Franche-Comté. La régularité de la marche de ces montres est telle qu’elle n’est dépassée nulle part. Les horlogers de Besançon auront donc désormais l’avantage de posséder un établissement qui leur fournira tous les renseignements pratiques et théoriques nécessaires pour porter la construction à un plus haut degré de perfectionnement, mais encore il leur rendra le service considérable de mettre en lumière d’une manière incontestable la valeur réelle de leur fabrication. » En fait, Loewy va un peu vite en besogne puisqu’un récapitulatif rédigé début 1889 ne dénombre que 15 montres déposées en 1885. L’impulsion est pourtant donnée : 179 montres sont déposées en 1886, 165 en 1887 et 263 en 1888. Cet ensemble de 623 montres sert de base pour le premier concours chronométrique, dont la remise des prix a lieu au théâtre de Besançon le 27 juillet 1889. L’année suivante, c’est le président de la République lui-même qui remet aux lauréats médailles et diplômes. Ces derniers sont dessinés par le bisontin Henri Michel et imprimés à Paris par la maison Lemercier (en couleur après 1903, les bulletins de marche de 1ère et 3e classes seront aussi l’œuvre d’Henri Michel, ceux de 2e classe étant dus à Bellat assisté de Janin ; l’architecte Marcel Boutterin donnera également des dessins de bulletins de marche, du diplôme de régleur, etc., imprimés à Besançon par J. Millot et Cie).

. Distribution de l’heure

D’autre part, depuis 1886, le service chronométrique délivre - manuellement via une ligne télégraphique - l’heure à l’hôtel de ville tous les jours à 11 h.

Astronomie

Le service astronomique ayant commencé fort modestement en 1884, avec la lunette équatoriale provenant du passage de Vénus, Gruey fait débuter son activité en septembre 1885 lorsque est mise en place la grande lunette méridienne. Mais ce service ne prend réellement de l’ampleur qu’à la suite de l’installation de l’équatorial coudé système Loewy en 1889. L’année suivante, outre la lunette méridienne sont mentionnés comme instruments le coudé, l’équatorial droit et l’altazimut, qui vient d’être installé par le constructeur Gautier.Météorologie

Le service météorologique commence ses observations dès 1881, avec les instruments payés par le Conseil général : un anémoscope, un anémomètre, un électromètre, deux baromètres et deux thermomètres. Le 25 août 1882, le Conseil général vote en outre des crédits supplémentaires pour acheter les enregistreurs magnétiques de Mascart.Le Rapport sur les observatoires astronomiques de province de 1888 explique le fonctionnement du service : « Les observations météorologiques se font régulièrement à 7 heures, 8 heures, 9 heures, midi et 3 heures, 6 heures, 9 heures et 12 heures du soir. Une dépêche est transmise chaque jour au Bureau central météorologique de France. » En fin de mois, aux observations de l’observatoire sont jointes celles réalisées par des bénévoles dans une trentaine de stations disséminées dans le département (leur nombre est fluctuant car dépendant de la bonne volonté et de la disponibilité de ces bénévoles). Le directeur de l’observatoire est d’ailleurs président de la Société météorologique du Doubs.

L’année suivante, le rapport stipule : « Ce service est devenu très important cette année […] On indiquera toute l’étendue du service, en disant que l’installation est à peu près complète, pour la météorologie pure, le magnétisme terrestre et l’électricité atmosphérique. » En effet, longtemps différée du fait des déboires liés à l’achèvement des bâtiments, l’installation des appareils magnétiques a enfin pu se faire dans le sous-sol de la bibliothèque. Par ailleurs, un « neigemètre » a été installé en septembre 1889.

En 1895, le service étudie « la pression barométrique, la température de l’air et du sol, l’humidité relative, la précipitation acqueuse, l’insolation, l’évaporation, la nébulosité, la direction et la force du vent, les orages, les phénomènes optiques de l’atmosphère, ceux de la végétation, etc. Il comprend 8 observations quotidiennes, faites à 3 h, 7 h, 9 h, 12 h, 15 h, 18 h, 21 h & 24 h. »

En 1889, l’observatoire est donc fonctionnel et doté de ses instruments. Il peut même commencer à publier ses bulletins, rendant compte des observations et des mesures effectuées depuis l’entrée en activité des différents services : Bulletin chronométrique (paru début 1889), Bulletin astronomique (les onze premiers seront publiés en 1900) et Bulletin météorologique (le premier est imprimé en 1890).

Aménagements et évolutions jusqu’à la première guerre mondiale

Louis-Jules Gruey dirige l’observatoire - qui se distingue à l’exposition universelle de 1900 par l’obtention d’un grand prix - jusqu’à sa mort, le 28 novembre 1902. Il est alors remplacé par Auguste Lebeuf (1859-1929), nommé par le décret du 23 janvier 1903 et qui fut aide-astronome à Besançon de 1887 au 1er juin 1898.Quoique bien atténués, les problèmes d’humidité sont toujours présents durant les premières années de fonctionnement de l’établissement. Il est donc décidé en 1892 de procéder au mantelage - c’est-à-dire à la pose d’un revêtement protecteur, en tôle galvanisée -, des façades ouest et sud des pavillons du coudé, de la bibliothèque et du directeur. Bien qu’ayant des effets secondaires inattendus - « il est à regretter que le mantelage des bâtiments n’ait eu pour effet de désorienter les boussoles magnétiques » (celle-ci seront de nouveaux utilisées à partir du milieu de 1905) -, les bons résultats constatés incitent le Conseil municipal à étendre la mesure aux autres bâtiments en 1896.

Sept ans plus tard, en 1903, le nouveau directeur écrit : « La rigueur du climat éprouve sérieusement les divers bâtiments. Des réparations importantes ont été faites au pavillon du directeur, à celui des aides et du concierge. Ceux qui abritent les divers instruments ont été maintenus en bon état. » En 1906, de nouveau : « Les bâtiments, édifiés sans tenir compte de la rigueur du climat, exigent constamment des réparations et une surveillance incessante. Faute de doubles fenêtres, les boiseries et les peintures sont rapidement endommagées ; des réfections très onéreuses s’imposent partout. Il en est de même des coupoles, formées d’une simple feuille de tôle, non boisées intérieurement ainsi que le toit de la Méridienne. » Il signale les travaux de restauration intérieure du coudé et de la bibliothèque, ainsi que la modification apportée à la toiture de la méridienne par Brugvin, l’architecte de la ville. Les années suivantes voient de nouvelles demandes de réparations différées, jusqu’en 1911 où les pavillons de la méridienne, du coudé et de la bibliothèque reçoivent des doubles fenêtres alors que le toit de la méridienne est doublé intérieurement avec du rubéroïde et qu’un petit bâtiment - à usage de buanderie et remise - est construit près de la maison du directeur par l’entrepreneur Bürtcher, établi avenue Fontaine-Argent à Besançon. En 1912, des travaux de réfection intérieure ont lieu à la bibliothèque, au bâtiment des aides et au sous-sol de la méridienne, dont deux salles voient leurs parois et leur plafond recouverts de boiseries (opération poursuivie en 1913). Cette mesure se double d’une seconde, d’importance, dont le devis préparé par Brugvin est approuvé par le préfet le 24 janvier 1914 : le creusement d’un fossé tout autour de la méridienne. Le dégagement de la base de ses murs, en juin et juillet 1914, permet enfin de lutter efficacement contre l’humidité et, en assainissant le sous-sol, de pouvoir y installer pendules et autres instruments délicats.

A côté de ces travaux liés à l’humidité et récurrents jusqu’à la première guerre mondiale au moins, d’autres sont nécessités par l’évolution des services et de leur instrumentation.

L’atelier de mécanique, horlogerie et menuiserie, établi sous le coudé, s’étoffe en 1894 avec l’acquisition d’un grand nombre d’outils, alors qu’un agrandisseur photographique est mis en place dans un sous-sol. En 1913, l’éclairage à l’acétylène est abandonné pour l’électricité, les installations étant réalisées de juillet à octobre gracieusement par la Compagnie du Gaz et de l’Electricité.

Chronométrie

. Distribution de l’heureEn 1892, le constructeur Auguste-Victor Fénon installe trois pendules - dans les salles du coudé, de la méridienne et de l’altazimut - synchronisées par une pendule sidérale directrice (n° 45) placée dans la bibliothèque. L’année d’après, une quatrième pendule est placée dans la coupole de l’équatorial droit. « Une dernière pendule destinée à envoyer l’heure automatique à la fabrique sera posée dans le courant de janvier 1894, c’est-à-dire dans quelques jours. L’installation chronométrique de l’Observatoire sera sans doute alors l’une des plus complètes. » Il faudra cependant encore attendre : la pendule Fénon n° 102 - commandée depuis le 1er mars 1883 et destinée à synchroniser celle de l’hôtel de ville - ne fonctionna jamais correctement. Installée complètement en mai 1894, elle ne cesse de se dérégler et constitue la cause d’un procès entre l’observatoire et le constructeur, procès qui se conclut le 17 mars 1898 par la condamnation de ce dernier.

Par ailleurs, la transmission de l’heure telle qu’elle est définie en 1885 ne paraît pas totalement au point puisque dans le rapport de 1903, il est écrit : « La transmission électrique de l’heure avait provoqué quelques réclamations. La ligne a été refaite très soigneusement par l’administration des Postes et télégraphes sous la direction de MM. Rascalou et Béraud. Une vitrine spéciale pourvue d’un téléphone a été installée à l’hôtel de ville près de la pendule réceptrice. Depuis l’exécution de ces travaux, mars-avril 1903, aucune omission dans le service n’a été signalée à l’observatoire. » Les modifications ont consisté en la transformation de la ligne à un seul fil mi-partie aérienne mi-partie souterraine en une ligne à deux fils exclusivement aérienne, et en la réorganisation du système récepteur à l’hôtel de ville. Ce dernier point est l’œuvre d’A. Paulin, de Grenoble, auteur du tableau de réception relié d’une part à la ligne de l’observatoire, d’autre part à la pendule réceptrice Hipp de l’hôtel de ville, à celle qu’il a fournie à la Faculté des Sciences et aux départs vers les autres clients. En effet, l’heure est renvoyée de l’hôtel de ville aux organismes, sociétés et particuliers demandeurs prêts à en assumer le coût (pose et entretien de la ligne, achat d’un appareil récepteur horaire) : Faculté, fabricants d’horlogerie Leroy et Lipmann Frères, etc. (ils seront 12 en 1904, 16 en 1906, 22 en 1908). En 1905 arrivent des demandes d’industriels du val de Morteau et de Montbéliard, qui ne se concrétiseront pas du fait des tarifs demandés par les Postes.

A partir du 1er janvier 1906, les manœuvres manuelles nécessaires à la bonne transmission du signal horaire depuis l’hôtel de ville (actions sur un commutateur) sont supprimées puis, en 1907, une des pendules Fénon (n° 113) est modifiée par le constructeur Leroy pour transmettre automatiquement l’heure. Elle est mise en service le 1er mai 1908 et permet la transmission d’un signal horaire toutes les heures de 11 heures à 17 heures. L’année suivante, Leroy modifie une seconde pendule Fénon (n° 120) dans le même but, cette pendule devant se substituer à la première en cas de défaillance de celle-ci.

L’heure peut aussi être donnée par téléphone, comme le signale le rapport de 1910 et, à l’été 1911, l’établissement se dote d’un poste de TSF pour recevoir les signaux et dépêches émis depuis la Tour Eiffel. Le 29 janvier 1912, un arrêté préfectoral autorise officiellement cette installation, qui s’implante en 1913 dans une pièce du sous-sol de la méridienne.

. Contrôles chronométriques

L’année 1903 est riche en modifications pour la chronométrie. Dès 1900, Gruey avait signalé l’insuffisance de la pièce réservée au dépôt des montres (4,50 x 3,50 m, dans l’angle nord-ouest de la méridienne) et demandé la construction d’un second escalier, à l’est, afin de rendre indépendante la salle réservée aux contrôles chronométriques. Cette disposition est adoptée le 28 août 1903 par un arrêté préfectoral validant le projet de Brugvin : les fabricants peuvent donc dès lors y déposer leurs montres sans que cela n’oblige le personnel à d’incessants va-et-vient dans la salle méridienne. La salle est réorganisée suivant des plans et dessins de l’aide-chronométrier Auguste Hérique. Deux meubles étuves sont construits l’année suivante par l’ébéniste bisontin Baudot : le cœur du premier est constitué d’un coffre-fort Bauche, celui du second de trois coffres-forts distincts. Ils sont placés dans la nouvelle salle de même que les deux vitrines Lequeux, à double parois vitrées et régulation thermique, acquises en 1904 et destinées à la pendule directrice Fénon n° 45 et à celle de temps moyen Leroy n° 16419. Au sous-sol, sous la salle chronométrique, prennent place un calorifère relié aux meubles étuves et une étuve-glacière imaginée par l’assistant Paul Chofardet et pouvant recevoir 200 chronomètres. Ce sous-sol sera partiellement réaménagé en 1910 : la comparaison des montres s’effectuera dorénavant là, à l’aide de deux pendulettes de type Féry fournies par Leroy.Lors de la réorganisation de 1903-1904, une autre salle est aménagée dans le pavillon de la bibliothèque pour contrôler les pendules.

Rénové (pose de boiseries et doubles fenêtres) de même que le pavillon de la méridienne, le bâtiment de la petite méridienne, situé non loin de la bibliothèque, est affecté à un service nouveau : celui de la désaimantation des chronomètres de poche, créée par l’arrêté ministériel du 21 juillet 1903 et qui ouvre le 15 février 1904. Il est équipé par la maison Olivier-Midoz, établie à Ornans et à Besançon , d’un moteur à pétrole Niel de 2 chevaux, d’une dynamo de 1200 watts, d’une batterie de 38 accumulateurs et de divers instruments (ce service existera toujours en 1953 mais ne sera plus actif depuis longtemps faute de demande).

Dès 1893, le directeur se félicitait des résultats du service chronométrique : « La fabrique paraît apprécier de plus en plus l’importance et la bonne tenue de ce service. Elle songe à en demander l’extension par la création, dans la ville même, d’un bureau de contrôle pour les montres courantes. Ce bureau serait confié au personnel de l’Observatoire [il n’a pas été créé]. Le service chronométrique n’a jamais été interrompu un seul jour ; il ne connaît ni vacances, ni fêtes, ni dimanches. » Depuis décembre 1897, l’établissement a le droit d’apposer son propre poinçon sur les montres ayant obtenu un bulletin de marche : elle utilise une machine inventée par Hérique et un coin gravé d’une tête de vipère, dont le dessin est dû au médailleur parisien Alphée Dubois (1831-1905), grand prix de Rome en 1855.

De nouveaux règlements, augmentant le niveau de difficulté, sont applicables à compter du 1er janvier 1895 pour la 1ère classe, de juillet 1903 pour les 2e et 3e classes d’épreuves, l’ensemble étant réformé en 1906-1907 puis en 1909 (avec application à compter du 1er mai 1910) pour tenir « un compte exact des progrès de fabrication et de réglage », déjà entériné par l’observatoire de Genève dont le règlement a été modifié en 1908. Une nouvelle modification a lieu en 1912 (puis en 1914), augmentant les difficultés pour la 1ère classe et supprimant la 3e classe : « La suppression de la 3e classe accentuera désormais le caractère scientifique de la chronométrie. Pour aboutir à cette mesure, d’une importance capitale, il a fallu conquérir successivement la confiance du public et de la fabrique en même temps qu’entraîner celle-ci vers des méthodes meilleures et plus rigoureuses. La 3e classe par sa simplicité a servi, en quelque sorte, d’amorce pour les horlogers et les amateurs. Aujourd’hui la clientèle de la chronométrie se sélectionne aussi bien parmi les artistes qui abordent les épreuves, que parmi les personnes qui préfèrent l’horlogerie de précision. Avec l’année 1913-1914, s’ouvre évidemment une période nouvelle pour l’histoire commune de la Fabrique et de l’Observatoire. »

D’autre part, par un arrêté en date du 16 février 1900, le ministre de l’Instruction publique a institué un diplôme de régleur, de portée nationale à partir de 1905.

Selon Auguste Lebeuf, « l’année 1905 marquera une date dans l’histoire de la chronométrie bisontine. Le concours national et la concours annuel ont en effet mis en relief la valeur des artistes et l’excellence de la fabrique régionale. L’Observatoire a inauguré une nouvelle installation due en grande partie à son personnel […] L’accroissement régulier des dépôts et demandes de transmission horaire atteste de la faveur dont jouit à juste titre le service chronométrique de l’Observatoire auprès de la fabrique bisontine. »

Le ministère ayant approuvé, le 11 janvier 1907, un projet de coupe chronométrique, l’attribution de ce trophée appelle de nouveaux commentaires de Lebeuf : « Nous rappellerons seulement qu’il vient d’être possible de refondre le règlement chronométrique (26 novembre 1907) et que celui-ci contient des limites plus étroites que celles imposées à Genève. Ainsi, pour la première fois, la fabrique bisontine, tributaire dans son code d’horlogerie des travaux anciens et très remarquables d’ailleurs de ses voisins de Genève et Neuchâtel, inaugure un règlement déduit de ses propres efforts. Le service chronométrique ouvert en 1885, il y a vingt-deux ans, s’affranchit peu à peu des influences extérieures et se crée ses propres traditions, en même temps que le public s’intéresse chaque jour davantage à ses progrès et qu’une association puissante, l’Automobile Club de France, lui demande d’organiser un concours spécial pour chronographes, mai 1907. » Adjoint au 20e concours annuel, ce concours spécial a lieu en 1908 et voit quatre des onze chronographes présentés récompensés par une médaille d’or. Son succès incite l’Automobile Club à le pérenniser.

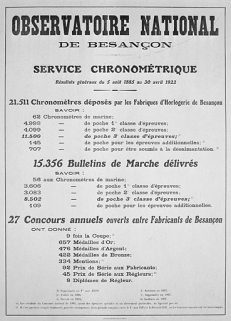

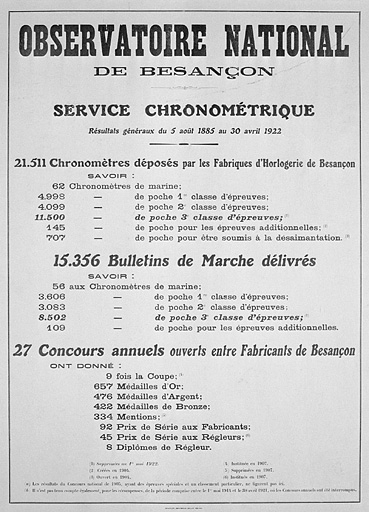

De fait, le nombre de dépôts de montres à contrôler est en augmentation constante : en moyenne 228 pour la période 1886-1891, 418 pour 1892-1899, 732 pour 1900-1905. Il est de 914 en 1906, 868 en 1907, 1075 en 1908, 1368 en 1910, 1572 en 1911. Ce nombre s’écroule en août 1914, au début de la première guerre mondiale. Toutefois, un décompte arrêté au 30 avril 1914 totalise, depuis l’ouverture du service le 5 août 1885 19 079 chronomètres déposés et 14 106 bulletins de marche délivrés.

Astronomie

Dès l’origine, Louis-Jules Gruey déplore que le service astronomique soit réduit à la portion congrue : « Mais les plus grands obstacles à l’amélioration de notre service astronomique viennent de sa liaison au service chronométrique. Tant que nous n’aurons, sous un ciel souvent couvert, qu’une seule lunette méridienne, cette lunette sera absorbée par la chronométrie, réclamant l’heure sans repos ni trêve. Toute réparation minutieuse sera impossible, sous peine d’interruption du service chronométrique, le plus important de tous, et auquel la fabrique n’accorderait pas un seul jour de vacances. Nous espérons pouvoir installer prochainement une petite lunette méridienne purement chronométrique. Nous pourrons alors consacrer à l’astronomie de précision notre grande lunette méridienne, l’étudier et la perfectionner à fond, afin de pouvoir mettre au jour des résultats à l’abri de toute critique. »Il cherche donc à renforcer ce service. En 1897, il fait installer un petit équatorial photographique sous une coupole tournante puis, en 1900, des piliers sont établis dans le pavillon de la méridienne pour pouvoir installer deux collimateurs, destinés à l’étude de la flexion horizontale et de la collimation de la lunette. Cette construction entraîne le percement des voûtes du sous-sol (un devis a été donné en ce sens le 29 décembre 1899 par A. Sourioux, tenant compte du souhait de Gruey que la pierre de taille provienne des carrières de la Malcombe).

Le service astronomique se signale par la découverte en 1898, par Paul Chofardet, d’une comète à laquelle son nom est donné, mais c’est surtout en 1905 qu’il en est question : une mission, comprenant pour l’observatoire de Besançon Lebeuf et ce même Chofardet, va à Cistierna (Espagne, province du Léon) étudier l’éclipse totale de soleil du 30 août. Bien que les observations aient été troublées par des nuages, nous restent de ce voyage un article et un certain nombre de photographies, montrant notamment les conditions d’installation des instruments. Sinon, l’apport principal de Besançon à cette époque tient en la réalisation de catalogues d’étoiles, en la publication d’observations sur les comètes et d’éphémérides de diverses planètes, et en la participation - en fonction « des moyens en personnel et des ressources pécuniaires » disponibles - à l’heure internationale.

Météorologie

Les bulletins météorologiques se font plus nombreux : en 1892, en sus du bulletin mensuel destiné au Bureau central de France, un bulletin quotidien est adressé à la presse locale et un bimensuel au Bureau municipal d’hygiène. A partir de 1896, la Société départementale d’Horticulture est elle aussi destinataire d’un bulletin ; ce sera ensuite le tour de la Société d’Histoire naturelle alors que leur fréquence s’accélèrera.De même, le nombre et l’étendue des observations augmentent : elles se composent en 1897 de « huit observations trihoraires et [de] l’étude des divers phénomènes accidentels et de la végétation ». La diffusion de bulletins météorologiques par l’émetteur de la Tour Eiffel permet à l’établissement, à compter de 1913, de diffuser à la presse des prévisions à court terme, pour le lendemain. Durant la guerre 1914-1918, l’observatoire envoie chaque jour deux dépêches au Service géographique de l’Armée, à Paris, et, si nécessaire, signale à l’aide du téléphone à un poste militaire du front les évènements météorologiques marquants.

Sismographie

En 1905, le ministère de l’Instruction publique fait don à l’établissement d’un sismographe (à construire) : « L’observatoire de Besançon est désigné, avec les observatoires de Paris et du Puy-de-Dôme, pour faire partie d’un réseau de stations françaises rattachées à un ensemble d’Observatoires étrangers permettant par leur choix judicieux d’établir les mouvements de l’écorce terrestre sur toute la surface de la terre. » Cet ensemble d’observatoires constitue l’Association internationale de Sismologie, dont la création a été préconisée en 1903 par la Commission internationale de Sismologie, réunie à Strasbourg, et à laquelle la France adhèrera officiellement le 1er avril 1908.Le déménagement de l’appareil à acétylène dans un hangar isolé (vraisemblablement le bâtiment adossé à l’atelier de mécanique du coudé) libère en 1906 pour ce sismographe de la place au sous-sol de la bibliothèque (salle côté est) mais les études comparatives entreprises par l’Académie des Sciences repoussent à 1909 la livraison de l’instrument. Cet appareil - un Mainka Bosch à double pendule horizontal et enregistrement sur papier au noir de fumée - est complété par un deuxième sismographe - Paulin Kilian - prêté par l’observatoire de Lyon et servant à donner l’heure exacte du tremblement de terre et sa direction. Ce dernier est mis en marche le 21 décembre 1909 (mais son utilisation sera abandonnée en 1913 du fait d’une sensibilité insuffisante) alors que le premier débute son activité le 19 janvier 1910. L’installation est complétée au début 1910 par l’ancienne pendule sidérale Redier n° 57, convertie au temps moyen et remise en état par L. Leroy, placée dans la salle des pendules au rez-de-chaussée de la bibliothèque.

Le parc

Le parc est l’objet de projets d’aménagement, voire de convoitises.Ainsi, le 24 novembre 1899, le maire transmet au directeur la demande de la Société d’Horticulture du Doubs, qui veut créer des vergers cantonaux « pour obtenir le développement de la culture des arbres fruitiers à Besançon et dans tout le Département » . Cette société désire que la ville mette à sa disposition les terrains qui entourent l’observatoire pour y faire pousser des espèces à fruits à cidre susceptibles de fournir des greffons.En septembre 1903, c’est le directeur de l’observatoire qui écrit au Service des promenades de la ville afin de transformer ces terrains en parc boisé. Il désire « que les essences d’arbres adoptées comprennent en premier lieu tout ce qui est d’origine franc-comtoise afin d’en tirer des conclusions météorologiques intéressantes » et « que les premiers travaux donnent accès à la nouvelle salle chronométrique » . D. Gouspy, l’agent voyer qui se rend sur place, rapporte : « Les points de vues que l’on découvre depuis cet endroit peuvent certainement compter parmi les plus jolis panoramas des alentours de Besançon, aussi importe-t-il de donner à ces plantations l’aspect général d’un parc boisé dans lequel on doit ménager des lignes de vues ; d’autre part, ces dispositions permettent également de conserver une bonne partie des herbages qui continueraient toujours à être amodiés .» Il donne un détail estimatif des essences retenues, les plus variées possibles : hêtres, frênes, bouleaux, acacias, ormeaux, chênes, noyers communs et noyers noirs d’Amérique, cerisiers, pruniers pourpres, noisetiers, tilleuls argentés, marronniers blancs ou d’Inde, sophoras du Japon, érables sycomore, érables planes, peupliers blancs de Hollande, alisiers blancs, sorbiers des oiseaux, vernis du Japon, catalpas (catalpas bignonioides), virgilier à bois jaune (virgilia lutea), tulipiers de Virginie, érables négundo panachés, ifs, épicéas, pins noirs d’Autriche et pins sylvestres. Pour les massifs, il prévoit des buissons ardents (pyracanthas), des weigelias, dentzias, forsythias, genêts d’Espagne…

Le 6 novembre, le Conseil municipal délibère favorablement à ce projet, d’un coût de 3000 F, dont la réalisation s’étalera sur 3 années dont « la première serait consacrée à la plantation d’arbres à haute tige en bordure des allées reliant la route aux bâtiments de la chronométrie, de la grande méridienne et de la bibliothèque, ainsi que l’allée conduisant au bâtiment occupé par Mr le Directeur. » Des plantations ont effectivement lieu en 1904 et on lit dans le Rapport sur les observatoires de province : « les travaux, déjà avancés, ont modifié très heureusement l’aspect un peu dénudé de la colline sur laquelle repose l’Observatoire. » Lebeuf écrit en 1905 : « Sous l’habile direction de M. Jeannot, ingénieur-voyer de la ville, de belles allées bordées d’arbres et de massifs ont déjà égayé l’aspect un peu sévère de la colline où se dressent fièrement les coupoles. » Il est de nouveau question de plantations en 1907 puis en 1908 : « Les plantations sont en assez bon état ; les allées sont tracées, mais l’empierrement reste à faire. »

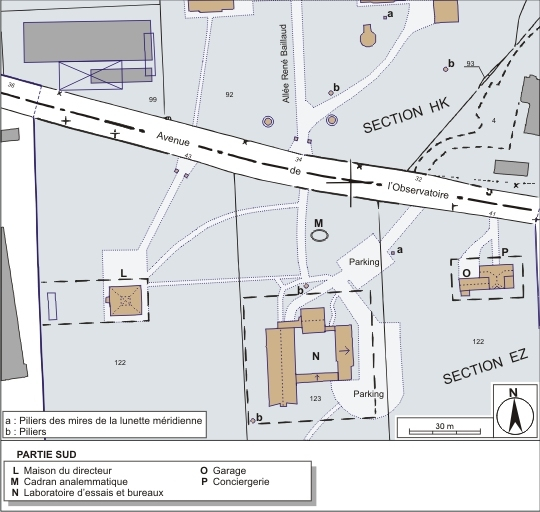

A noter aussi la réalisation en 1902, non loin du bâtiment des aides, d’un cadran solaire analemmatique construit à l’initiative de Gruey et réputé être le troisième plus ancien au monde. Dans ce cadran solaire horizontal, de forme ovale, c’est l’ombre de l’observateur qui indique l’heure suivant - particularité propre à celui de Besançon - le système adopté par les astronomes où le 0 correspond à 12 heures et non à minuit.

L’entre-deux-guerres

Après cette interruption de quatre ans, le fonctionnement de l’observatoire revient progressivement à la normale, même si les conditions économiques sont longtemps défavorables. Il est d’ailleurs, dans un premier temps, peu question de modifications aux bâtiments, reportées « au retour des prix abordables de la main-d’œuvre et des matériaux ». La substitution en 1925 du courant alternatif au courant continu permet toutefois un renouvellement partiel des installations, atelier de mécanique et TSF notamment.Le parc continue d’être entretenu, d’autant que l’observatoire dispose depuis 1909 d’un concierge faisant également office de jardinier. Lebeuf constate en 1923 : « les plantations sont vigoureuses et elles donnent, chaque jour, un aspect plus satisfaisant à l’ensemble du parc et des bâtiments. »

A cette date, le personnel se compose de 8 scientifiques, dont le directeur, et d’un jardinier faisant office de concierge. Ne sont pas comptés les divers auxiliaires employés aux calculs, dont le nombre varie en fonction de la charge de travail à la chronométrie (en 1945 par exemple, le personnel comptera 9 titulaires et 12 auxiliaires).

L’entre-deux-guerres est marqué par la disparition d’Auguste Lebeuf le 13 juillet 1929, alors qu’admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1928, il assurait un intérim dans l’attente de la désignation d’un successeur. Il est remplacé le 1er mars 1930 par René Baillaud (1885-1977), astronome adjoint à l’observatoire de Marseille, nommé directeur par un décret en date du 16 février 1930.

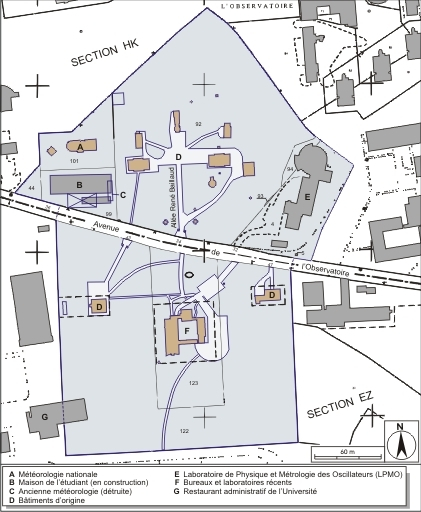

En poste à Besançon jusqu’en 1957, celui-ci donne à la chronométrie une nouvelle impulsion, constatée lors du voyage présidentiel du 2 juillet 1933, au cours duquel Albert Lebrun visite l’établissement à l’occasion du 1er Congrès national de l’Horlogerie. Baillaud est à l’origine de la restauration de divers locaux (dont la salle de chronométrie) en 1931 et de la création de nouveaux bâtiments : pavillon des tables vibrantes en 1932 ou 1934, tour de l’équatorial Secrétan en 1938-1939, bâtiment des horloges à diapason en 1939-1940 (doté vers 1963 d'un petit belvédère pour l'observation des satellites).

Il contribue à une large ouverture de l’établissement. En effet, l’Union nationale astronomique et l’Union nationale de Géodésie et de Géophysique, créées en janvier 1920, cherchent à « provoquer une collaboration plus intime et, partant, plus féconde entre tous les Observatoires français en les associant à une oeuvre commune selon leurs ressources propres en astronomie, météorologie, physique du globe, etc. » L’observatoire de Besançon participe à cette œuvre commune, aux côtés de ceux d’Abbadia (Hendaye), Nice et Toulouse, en établissant à l’aide de sa lunette méridienne un catalogue des étoiles repères, utilisé ensuite pour la constitution de la carte du ciel et du catalogue photographique international. De même, les observations sismiques sont rapidement communiquées aux différents observatoires sismiques et au Bureau central sismologique de Strasbourg. L’observatoire de Besançon est d’ailleurs classé en 1927 au nombre des Observatoires de physique du globe.

Chronométrie

. Distribution de l’heureLe service de l’heure est doté en juillet 1919 d’un nouveau poste de TSF, remis à l’observatoire par le Service de Radiotélégraphie militaire en suite à une intervention du général Ferrié, complété en 1920 par un chronographe enregistreur à bande fumée et un amplificateur à résistances.

Auguste Lebeuf signale son importance en écrivant dans son rapport de 1923 : « La tâche du personnel […] se complique journellement par les multiples applications de la T.S.F. aux déterminations de l’heure et aux dépêches météorologiques. » De fait, cette installation soignée est intégrée à un système permettant la vérification des multiples pendules présentes dans les différents services du site (en tout, 10 pendules principales). En 1925, la modification du réseau électrique s’accompagne de l’installation pour elle d’un groupe électrogène dans le sous-sol du pavillon méridien (où est par ailleurs transporté le service de désaimantation, auparavant établi dans le bâtiment de la petite méridienne, ce qui occasionne peut-être la reprise des opérations de lambrissage des pièces du sous-sol constatée en 1926). En 1927, une nouvelle antenne est mise en place et dessert un récepteur spécial construit par le personnel de l’observatoire ; le « parc » est alors de trois antennes et trois récepteurs différents.

L’acquisition de pendules à pression constante, envisagée dès 1914, était de nouveau souhaitée dans un courrier du 3 décembre 1920 : « Il faut ensuite envisager la pendulerie à pression constante et température invariable appelée désormais à se substituer à la pendulerie mécanique proprement dite [...] » En 1923 encore : « Alors que tous les observatoires bien outillés possèdent plusieurs pendules à pression et température constantes, et peuvent avoir dans leur garde-temps une confiance absolue pendant une longue durée, l’Observatoire de Besançon, tout spécialisé qu’il est dans les questions horaires, n’en possède aucune. » Il faudra attendre octobre 1932 pour que l’observatoire en soit doté. Dès 1931, un souterrain de 5 mètres de profondeur est creusé sous la bibliothèque, afin d’éviter les variations de température importantes. La pendule à pression constante n° 1450, de la maison Leroy, y est installée (trois autres la rejoindront au fil du temps : n° 1600 en 1937, 1723 en 1942 et 1769 en 1955).

Le développement de l’utilisation de l’électricité conduit en outre à l’apparition de nouvelles générations de pendules. En 1940, un bâtiment à étage, dit « des horloges à diapason », leur est consacré. Il est construit derrière la bibliothèque par l’architecte bisontin E. Dampenon à qui, six ans plus tard, il sera demandé de faire réaliser une protection - un « tavillonage »- en fibrociment ou zinc sur les façades sud et ouest, qui laissent passer l’eau (où l’on reparle des problèmes d’humidité !).

. Contrôles chronométriques

Fortement désorganisées par la guerre et son cortège de disparitions, les activités du service de chronométrie reprennent normalement le 1er mai 1920, à une date (fixée par le syndicat de la Fabrique) correspondant au début de l’année chronométrique 1920-1921.

Cette même année, l’observatoire s’engage, aux côtés de l’Ecole d’horlogerie de Besançon, dans la création d’une Société des Amis de l’Horlogerie. Celle-ci met sur pied un congrès horloger, à Besançon les 12 et 13 juillet, dont l’une des premières pistes de réflexions est « la normalisation des différents organes de l’horlogerie » : « Cette question, envisagée en commun avec les horlogers et constructeurs suisses, aura très certainement une grosse répercussion sur toute l’industrie nationale. »

Les dépôts reprennent lentement mais la qualité est au rendez-vous et la coupe chronométrique, créée en 1907, est attribuée définitivement en 1924 à la société L. Leroy et Cie, qui l’a remportée trois années consécutives. Elle est alors remplacée par une médaille d’honneur, gagnée par le même constructeur de 1925 à 1928 ! Par ailleurs, une section sportive autonome est introduite dans le règlement général en 1924, à la demande de l’Aéro-Club de France et avec l’agrément de l’Automobile Club de France.

Le nombre des dépôts est moins important qu’avant-guerre et, apparemment, bien plus dépendant des conditions économiques. Dans un rapport de 1929, le directeur de l’observatoire de Paris, Ernest Esclangeon, note : « Un léger fléchissement toutefois paraît se manifester dans la construction et le développement des chronomètres de précision. Peut-être doit-on en trouver la raison dans les grandes facilités actuelles que donnent les émissions horaires pour la détermination et la conservation de l’heure. »

L’année suivante, 253 chronomètres seulement sont présentés au concours. Le nouveau directeur, Baillaud, constate que les industriels des pays voisins jugent plus importante la publicité faite par la délivrance d’un Bulletin d’observatoire - témoignant de la qualité de leur production - que la plus value directement générée sur le prix de vente. En France, c’est l’inverse : « beaucoup de maisons de moyenne envergure tentent bien, en participant à nos concours, d’y obtenir des résultats dont elles puissent se prévaloir auprès de leur clientèle, mais sous réserve de pouvoir récupérer leurs frais par la vente des chronomètres primés. On comprend alors que nos concours soient affectés par toutes les causes qui touchent à la vente de ces chronomètres. » Et de citer les effets de mode qui font préférer les montres plates aux chronomètres. Il ajoute que les industriels français attendent, de plus, que ce soit l’observatoire lui-même et non eux qui assure la publicité de ses concours. Autre source possible de désaffection : l’attribution définitive de la coupe à un fabricant. « La Coupe a été pendant près de vingt ans la source d’une grande émulation entre les fabricants. Elle est sans doute la cause directe du développement de la chronométrie française pendant le premier quart de ce siècle. »

Pour sortir de la crise, il propose tout un ensemble de mesures : création d’une nouvelle coupe chronométrique (dont le règlement est approuvé par le ministre le 19 août 1930) à laquelle pourront concourir l’ensemble des fabricants français et qui ne sera jamais attribuée définitivement à l’un d’entre eux en particulier, ouverture d’un concours spécial pour les petits chronomètres plats, dotation de prix importants au concours des régleurs pour susciter de nouvelles vocations. Par ailleurs, l’observatoire va faire sa publicité par des communiqués, causeries et autres émissions de signaux horaires relayés par la TSF.

Il s’associe aussi à l’Ecole d’horlogerie pour la création commune d’un service du Poinçon de Besançon (le poinçon retenu représente les armes de la ville de Besançon) attestant de la bienfacture non plus des chronomètres mais des montres courantes de qualité, susceptibles en outre de recevoir un certificat de réglage délivré par l’observatoire. « Certes, en cherchant à encourager en France la production des montres de qualité, les promoteurs du Poinçon espèrent donner en même temps une impulsion à celle des chronomètres de précision susceptibles d’être primés aux Concours de l’Observatoire ; mais, quelque intéressant que soit ce résultat, il ne serait à leur avis qu’accessoire. Le but est simplement, en garantissant la parfaite exécution mécanique et le réglage impeccable des montres poinçonnées, de stimuler la belle fabrication horlogère française. »

Un redressement de la situation est perceptible dès 1931 avec 293 dépôts et, l’année suivante, Baillaud peut se féliciter que le concours de 1932 soit le premier concours chronométrique national (si l’on fait exception de celui de 1905). Acquise par souscription, la coupe dessinée par Hatot est, quant à elle, décernée pour la première fois en 1933.