THERMALISME DANS LA COMMUNE DE SAINT-HONORÉ-LES-BAINS (LE)

58 - Saint-Honoré-les-Bains

- Dossier IA58001207 réalisé en 2019

- Auteur(s) : Fabien Dufoulon, Marguerite Cinotti

Le développement du thermalisme à Saint-Honoré-les-Bains

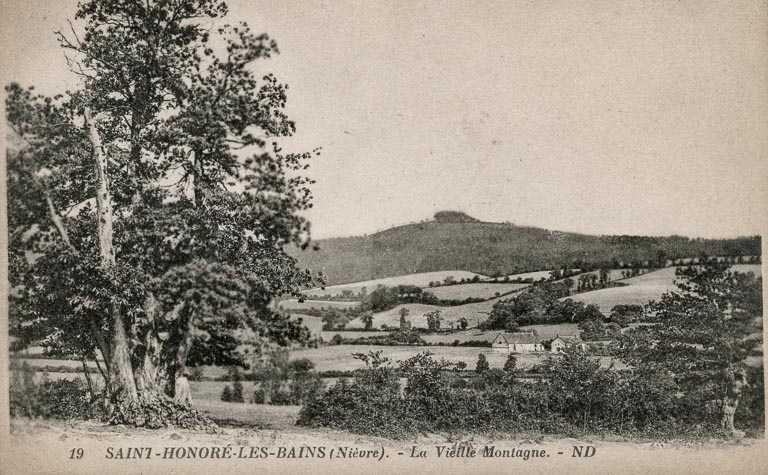

Les guides de la station thermale se multiplient à partir des années 1850. Le Guide pittoresque (1857) d’Élisa Chevalier est l'un des premiers à paraître. La partie consacrée à Saint-Honoré-les-Bains commence par une évocation du caractère pittoresque de la station et se poursuit par la description de l'établissement. L'auteur insiste sur la vie "à bon marché" dans la station et sur les habitants "dénués surtout de cet esprit de gain qui fait un lieu d'effroi des eaux thermales". L'environnement constitue un autre atout de la station, comme on peut le lire dans un mémoire à l'appui d'une demande d'un périmètre de protection (1875) : "Entouré au nord et à l'est par les montagnes boisées du Morvan, Saint-Honoré, grâce à ces abris naturels, jouit d'un climat relativement doux et de tous les avantages pittoresques des montagnes. Cette condition est précieuse pour les malades atteints d'affections pulmonaires qui constituent la plus grande partie de la clientèle de Saint-Honoré." Dans le premier numéro du Saint-Honoré Thermal (1er mai 1901), on célèbre à la fois les "paysage montagneux des plus pittoresques" et la "vie à bon marché". À la cure d'eau s'ajoute la cure d'air : "C'est un gros village [...] entouré d'immenses forêts dont l'action ozonisante, éminemment dépuratrice de l'atmosphère, aide à la guérison de tous les malades en général. [...] L'atmosphère, si pure, du Morvan, le calme et la beauté d'une végétation verdoyante et boisée, les bienfaisantes effluves des pins et des sapins, tout conspire à faire oublier du baigneur ses soucis morbides." Le Morvan est enfin présenté comme un territoire propice aux excursions dépaysantes pour les citadins. Dans le quatorzième numéro du Saint-Honoré thermal (18 août 1901), Auguste Parmentier raconte son ascension de la Vieille-Montagne : "Nous étions à 557 mètres d'altitude. Cela nous a rappelé Luchon et les Eaux-Bonnes."La commune a été profondément marquée sociologiquement et économiquement par le thermalisme. En 1884, l'établissement thermal accueille environ 1 400 curistes. En 1886, la commune compte 1 716 habitants. À cette époque, on compte donc un curiste pour 1,2 habitant. Le rapport est comparable à Pougues-les-Eaux ; les curistes sont proportionnellement moins nombreux dans les autres stations thermales de Bourgogne (comme Bourbon-Lancy) et de Franche-Comté (comme Luxeuil-les-Bains). Autour de 1908, l'impôt moyen par tête est d'environ 25 francs à Saint-Honoré, alors qu'il se situe entre 8 et 15 francs dans les communes voisines.

Mode de gestion de l'établissement

L'établissement thermal est créé en 1810-1813. Il est la propriété d'une société d'actionnaires de 1826 à 1837, puis des marquis d'Espeuilles de 1837 à 1900 : Antoine-Théodore Viel de Lunas (1803-1871) et Marie-Louis-Antonin Viel de Lunas (1831-1913). La famille est à l'origine de la construction de plusieurs hôtels de voyageurs, du casino-théâtre et de la chapelle du parc. La Société anonyme des eaux thermales de Saint-Honoré-les-Bains est créée en 1900. Elle est dirigée par un conseil d'administration de sept membres. Le marquis d'Espeuilles et son fils apportent la pleine propriété des immeubles et des meubles, d'une valeur alors estimée à 1 200 000 francs. La société permet de réunir les capitaux supplémentaires indispensables à la modernisation des équipements de la station, comme le précise le premier numéro du Saint-Honoré Thermal (1er mai 1901) : "Il s'agit de faire subir des transformations à l'établissement thermal, de bâtir des villas, de créer des logements dans les hôtels et les immeubles appartenant à la Compagnie, d'augmenter le confort où il peut laisser à désirer, et de pourvoir la station des attractions que l'on trouve maintenant dans les villes d'eaux où l'étranger abonde." En 1900, la majorité des recettes de la société proviennent de l'établissement thermal (54 196 francs, soit environ 58 %). Viennent ensuite l'affermage des hôtels (22 000 francs, soit environ 24 %) et du casino (3 000 francs, soit environ 3 %) et la location d'emplacements et de magasins (1 505 francs, soit environ 2%). Diverses recettes (8 998 francs) permettent d'atteindre un total de 93 307 francs. Cette année là, les dépenses s'élèvent à 55 767 francs, ce qui permet à la société de dégager un bénéfice de 37 540 francs. Grâce à ces résultats, la rémunération du capital investi par les actionnaires est fixé à 2 %. Au cours des exercices suivants, les résultats de la société sont beaucoup moins bons, à tel point que l'assemblée générale renonce à verser des dividendes aux actionnaires à partir de 1901. C'est seulement après l'inauguration des travaux de l'établissement thermal (1906) qui entraîne l'afflux de nouveaux curistes que les bénéfices atteignent des niveaux comparables à ceux de 1900. Pour la société, l'affermage des hôtels et du casino-théâtre à des montants fixes tend toutefois à limiter l'impact de cette hausse. Logiquement, la part des recettes de l'établissement thermal, qui est géré en régie directe, dans les recettes totales augmente et atteint 63 % en 1907.Statut de la station

Marie-Louis-Antonin de Viel de Lunas, marquis d'Espeuilles, adresse au Ministère de l'agriculture et du commerce un mémoire à l'appui d'une demande d'un périmètre de protection le 20 mars 1875. Le document est complété par un mémoire supplémentaire daté du 12 août 1875. Une première demande comparable semble avoir été formulée, sans pour autant aboutir, à la suite de la déclaration d'intérêt public du 28 avril 1860. La protection doit couvrir une zone d'un rayon de 500 mètres autour des sources. Cette demande est renouvelée au début des années 1890. Peu de temps après, le creusement d'un puits par le docteur Jean-François Breuillard entraîne un conflit. Contrairement à celui de Pougues-les-Eaux, le périmètre de Saint-Honoré-les-Bains ne semble jamais avoir été matérialisé par des bornes sur la voie publique.Par décret du 26 juin 1916, la commune est érigée en « station hydrominérale » (statut défini par une loi du 13 avril 1910).

Les lieux d'hébergement

La plupart des lieux d'hébergement des curistes se situe dans le quartier thermal. Les autres se trouvent dans le bourg ancien.Dans le bourg ancien

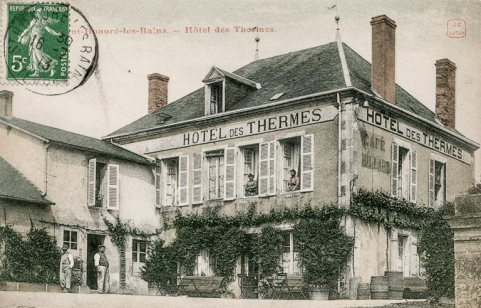

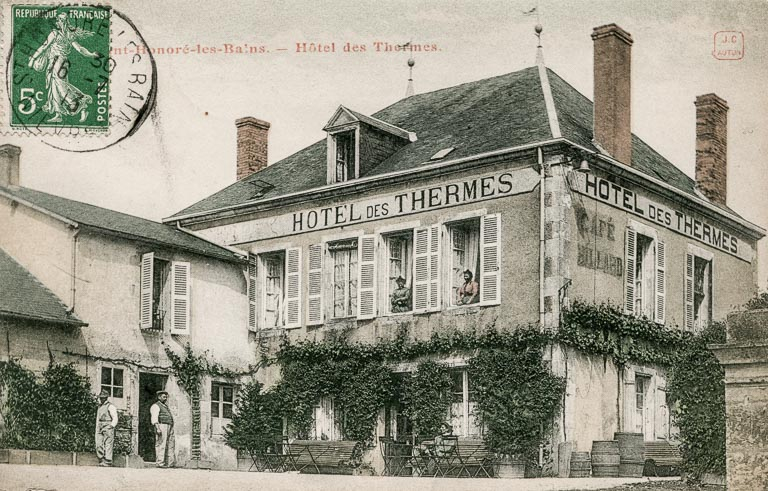

La construction d'un premier établissement thermal (1810-1813) et surtout sa reconstruction (1854-1857) ont eu un impact direct sur le bourg ancien, ce dont témoigne l'ouvrage (1859) de Camille Allard : "Saint-Honoré-les-Bains était un bien pauvre village, il y a quatre ou cinq ans, avant la création de l'établissement thermal [...]. On trouvait à peine à Saint-Honoré une ou deux méchantes auberges qui depuis sont devenues de beaux hôtels. Tous les habitants se sont mis en frais pour recevoir leurs nouveaux hôtes. Plusieurs hôtels ont été bâtis, les anciennes maisons ont été promptement appropriées à leur nouvelle destination." La distinction entre villas, pensions de familles et hôtels de voyageurs est particulièrement délicate à établir dans le bourg, où la conservation et la transformation d'édifices anciens semblent être la règle. On peut supposer par ailleurs que toutes les chambres proposées aux curistes par des particuliers n'ont pas d'existence officielle. Le plan du service vicinal du Ministère de l'Intérieur (1878) indique ainsi que le bourg ancien compte cinq maisons abritant des "appartements meublés pour les baigneurs" et un seul hôtel de voyageurs (Hôtel des Thermes). Deux cas de transformation d'édifices anciens sont bien connus : l'Hôtel des Thermes (2 rue de l’Église, parcelle AE 100) serait un ancien relais de diligence et l'Hôtel Saint-Louis (22 rue de l’Église, parcelle AE 52) serait l'ancien presbytère. Le cas de l'Hôtel Jolly-Maribas (11 rue de l’Église, parcelle AE 109) est un peu différent puisqu'il est construit par Gabriel Maribas au début des années 1870. Dès cette époque, il s'agit bien d'un hôtel destiné aux curistes. Deux étages sont ajoutés au début du 20e siècle, et une aile en retour, côté jardin, est construite par Jean-Théodore Jolly dans les années 1930. D'autres hôtels de voyageurs moins importants sont attestés dans le bourg, comme l'Hôtel de la Poste (28 avenue du Général d'Espeuilles, parcelle AH 5) et l'Hôtel du Centre (35 avenue du Général d'Espeuilles, parcelles AH 90-91).Dans le quartier thermal

Voir annexes :- les hôtels de voyageurs dans le quartier thermal de Saint-Honoré-les-Bains

- les maisons de villégiature dans le quartier thermal de Saint-Honoré-les-Bains

Les moyens de transport

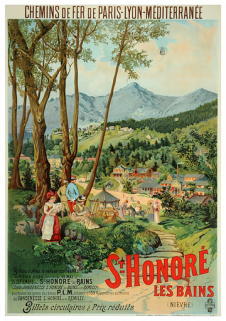

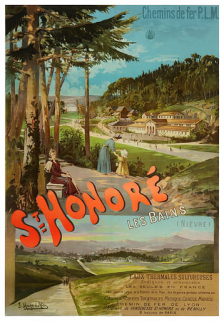

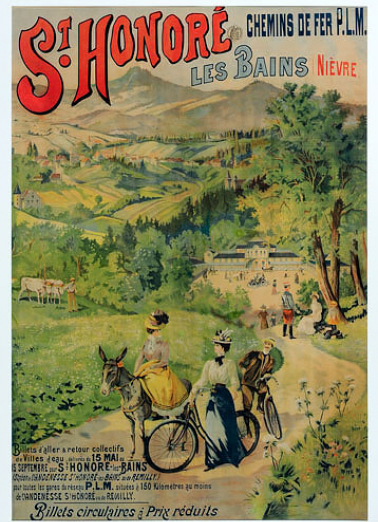

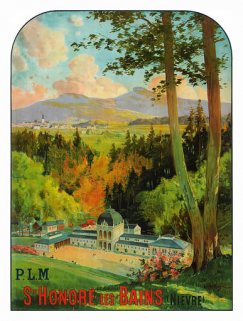

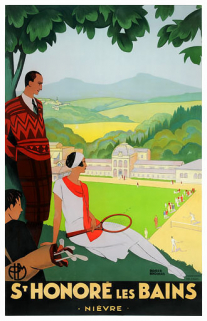

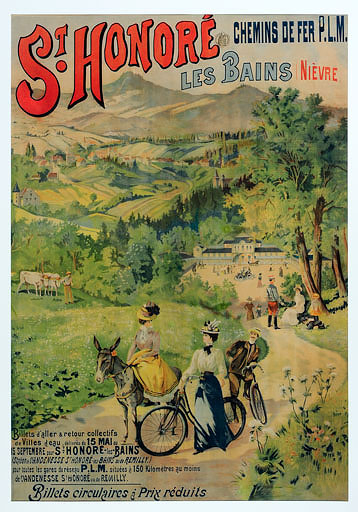

L'accessibilité des stations thermales est un enjeu crucial pour leur développement au 19e siècle. C'est le cas à Saint-Honoré-les-Bains comme en témoignent les journaux, les guides du curiste, et les plaquettes promotionnelles. Il importe avant tout que la station soit accessible depuis les grandes villes comme Paris et Lyon. Au milieu du 19e siècle, la commune est encore à treize ou quatorze heures de route de la capitale, mais l'essor du chemin de fer accompagne rapidement le développement de la station dans les décennies suivantes.Les Parisiens peuvent rejoindre Saint-Honoré-les-Bains par deux lignes au début du 20e siècle. Les curistes choisissant la ligne du Bourbonnais sont invités à prendre la ligne Paris-Nevers (ouverte en 1861) et à descendre à Nevers, puis à prendre la ligne Nevers-Chagny (ouverte en 1867) et à descendre à Cercy-la-Tour ; une dernière ligne en direction de Clamecy (ouverte en 1878) permet enfin de descendre à Vandenesse, situé à une dizaine de kilomètres de Saint-Honoré. Ceux qui choisissent de passer par la Bourgogne empruntent la ligne Paris-Tonnerre (ouverte en 1849) et descendent à La Roche pour prendre le train de Nevers ; une dernière ligne en direction de Cercy-la-Tour (ouverte en 1878) permet enfin de descendre à Vandenesse. Le voyage depuis Paris est relativement long : huit heures en train express soit autant que pour aller à Bordeaux, ou environ dix heures avec l'omnibus qui roule de nuit. Les curistes venant de Lyon arrivent quant à eux à Rémilly, également situé à une dizaine de kilomètres, où un omnibus les conduit jusqu'à la station thermale. La Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (P.L.M.) a édité plusieurs affiches de la fin du 19e siècle aux années 1930.

La connexion de la station thermale aux gares de Vandenesse (gare des curistes venant de Paris) et de Rémilly (gare des curistes venant de Lyon) est l'objet de projets à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. En 1886, la Société française pour la traction par la vapeur et l'électricité propose un projet de ligne de tramway entre Châtillon-en-Bazois et Issy-l'Évêque qui serait passée par Moulins-Engilbert, Saint-Honoré-les-Bains et Luzy. L'agent voyer de l'arrondissement émet un avis favorable. Des subventions des pouvoirs publics sont évoquées. Pour des raisons inconnues, cette ligne ne voit jamais le jour. En 1904, Léon Bayeux-Besse, propriétaire de l'hôtel de la Villa Vaux-Martin, dresse l'avant-projet d'une ligne de tramway à vapeur entre la gare de Vandenesse et la station de Saint-Honoré-les-Bains. Selon son mémoire descriptif, la ligne de tramway mesurerait 9,050 km de long sur 60 cm de largeur, et aboutirait dans le bourg près de la maison Olivier. En 1905, le Conseil général de la Nièvre concède à Bayeux-Besse cette ligne dont l'exploitation serait « à ses frais, risques et périls, sans aucune garantie ni subvention de l’État ». Une convention est passée entre Bayeux-Besse et le préfet, mais le projet est prorogé en 1907 et 1908, puis abandonné sans doute faute d'investisseurs pour constituer une société d'exploitation. C'est finalement une simple ligne d'autobus qui est mise en place à l'initiative de la Société des Eaux et des Hôteliers en juin 1907. Le trajet depuis Vandenesse ou Rémilly dure une vingtaine de minutes.

Historique

L'attestation de vestiges de thermes antiques confirme l'utilisation des sources thermales de Saint-Honoré-les-Bains dès l'Antiquité. Elles ne sont plus exploitées sous l'Ancien Régime. La création d'un premier établissement thermal (1810-1813) fait renaître l'activité, qui marque profondément l'histoire de la commune jusqu'à nos jours. Un véritable quartier thermal se développe à l'ouest du bourg ancien, marqué par une architecture spécifique (demeures de villégiature et hôtels de voyageurs, casino-théâtre, parc thermal) datant principalement de la seconde moitié du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle. Par décret du 26 juin 1916, la commune de Saint-Honoré est érigée en "station hydrominérale" (statut défini par la loi du 13 avril 1910). Par décret du 26 décembre 1974, elle est renommée officiellement "Saint-Honoré-les-Bains" (date d'effet : 1er janvier 1975). L'usage de ce nom est toutefois courant dès la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. L'établissement thermal est encore aujourd'hui en activité.

Source(s) documentaire(s)

-

Archives départementales de la Nièvre. Cadastre de la commune de Saint-Honoré-les-Bains. [1832-1951].

Archives départementales de la Nièvre. Cadastre de la commune de Saint-Honoré-les-Bains. [1832-1951].- Atlas parcellaire (1832) : 3 PP 246- État de section (1832) : 3 P 246/1- Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties : 3 P 246/2 (folio 1 à 380), 3 P 246/3 (folio 381 à 780), 3 P 246/4 (folio 781 à 1168)- Matrice cadastrale des propriétés bâties (1882-1914) : 3 P 246/5- Matrice cadastrale dite « matrice noire » des propriétés bâties : 3 P 246/6- Matrices cadastrales des propriétés non bâties : 3 P 246/7, 3 P 246/8, 3 P 246/9Lieu de conservation : Archives départementales de la Nièvre, Nevers - Cote du document : 3 P 246 -

Archives départementales de la Nièvre. 5 S 2922. Tramway entre le port d'isenay et Saint-Honoré-les-Bains, projet d'établissement, vote d'une subvention. Délibérations, correspondance (1903-1907).

Archives départementales de la Nièvre. 5 S 2922. Tramway entre le port d'Isenay et Saint-Honoré-les-Bains, projet d'établissement, vote d'une subvention. Délibérations et correspondance (1903-1907).Lieu de conservation : Archives départementales de la Nièvre, Nevers - Cote du document : 5 S 2922 -

Archives départementales de la Nièvre. 5 S 4382. De la gare de Vandenesse à la station thermale de Saint-Honoré-les-Bains, avant-projet. Rapport, affiches, cahiers des charges, cartes, plans (1904-1906).

Archives départementales de la Nièvre. 5 S 4382. De la gare de Vandenesse à la station thermale de Saint-Honoré-les-Bains, avant-projet. Rapport, affiches, cahiers des charges, cartes, plans (1904-1906).Lieu de conservation : Archives départementales de la Nièvre, Nevers - Cote du document : 5 S 4382 -

Archives départementales de la Nièvre. 5 S 6862. Par Tannay, Châtillon, Moulin-Engilbert, Saint-Honoré-les-Bains et Luzy. Correspondance et mémoire descriptif (1899-1900).

Archives départementales de la Nièvre. 5 S 6862. Par Tannay, Châtillon, Moulin-Engilbert, Saint-Honoré-les-Bains et Luzy. Correspondance et mémoire descriptif (1899-1900).Lieu de conservation : Archives départementales de la Nièvre, Nevers - Cote du document : 5 S 6862 -

Archives départementales de la Nièvre. 5 S 6863. Par Tannay, Châtillon, Moulin-Engilbert, Saint-Honoré-les-Bains et Luzy. Correspondance et mémoire descriptif (1899-1900).

Archives départementales de la Nièvre. 5 S 6863. Par Tannay, Châtillon, Moulin-Engilbert, Saint-Honoré-les-Bains et Luzy. Correspondance et mémoire descriptif (1899-1900).Lieu de conservation : Archives départementales de la Nièvre, Nevers - Cote du document : 5 S 6863

-

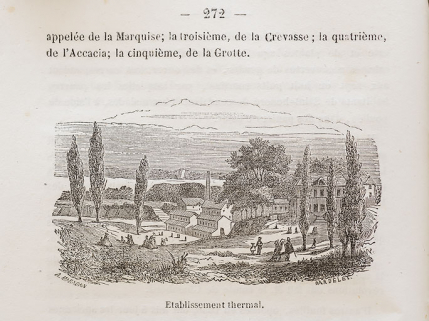

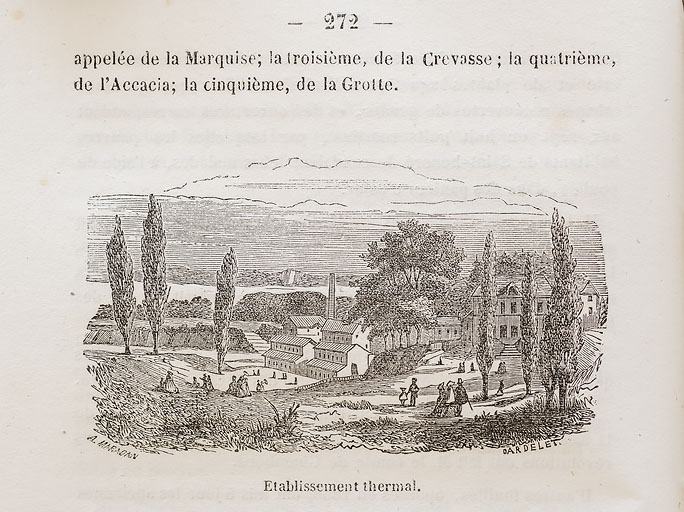

Établissement thermal. 1857.

Établissement thermal / Dardelet. In : Chevalier, E. Guide pittoresque dans la Nièvre et spécialement dans Nevers, aux eaux de Pougues et à l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. Nevers : P. Bégat, 1857. p. 272.Lieu de conservation : Archives départementales de la Nièvre, Nevers - Cote du document : NIV 2004 -

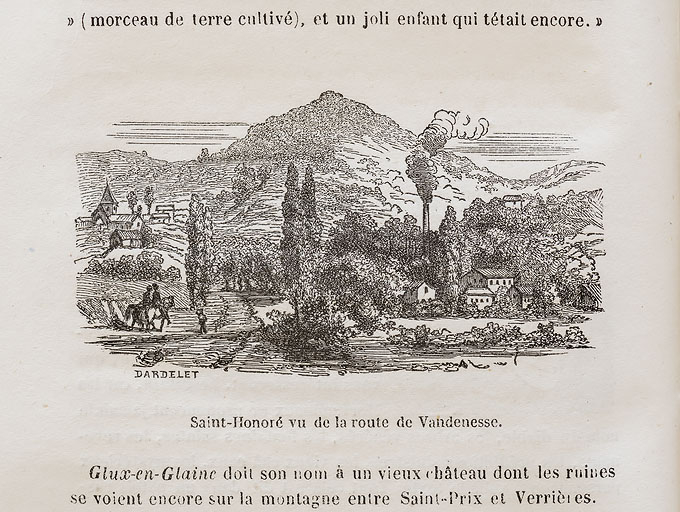

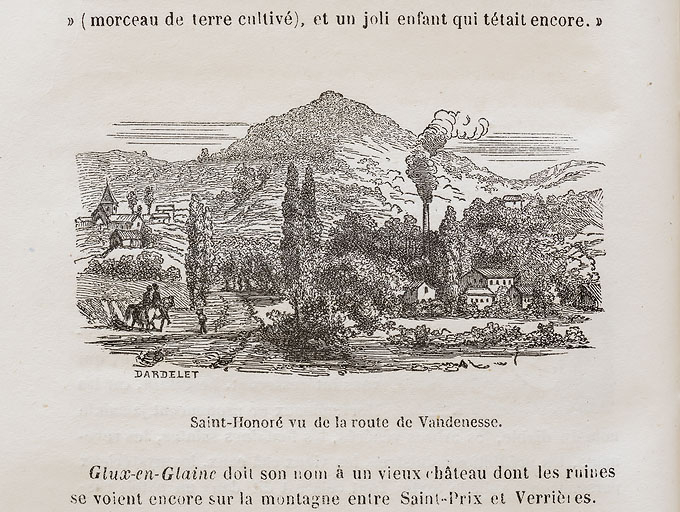

[Vue du bourg et du quartier thermal]. 1857.

[Vue du bourg et du quartier thermal] / Dardelet. In : Chevalier, E. Guide pittoresque dans la Nièvre et spécialement dans Nevers, aux eaux de Pougues et à l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. Nevers : P. Bégat, 1857. p. 272.Lieu de conservation : Archives départementales de la Nièvre, Nevers - Cote du document : NIV 2004 -

Saint-Honoré-les-Bains, Nièvre. [Fin du 19e siècle].

Saint-Honoré-les-Bains, Nièvre / Henri Ganier. [Fin du 19e siècle]. Lithographie. Imp. Courmont Frères. Affiche publicitaire de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.Lieu de conservation : Conservation départementale de la Nièvre, Nevers -

Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). [Fin du 19e siècle].

Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre) / Frédéric Alexianu dit Hugo d'Alesi. [Fin du 19e siècle]. Lithographie. 102 x 70 cm. Affiche publicitaire de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.Lieu de conservation : Conservation départementale de la Nièvre, Nevers -

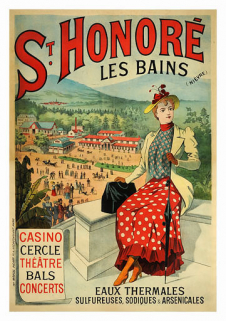

Saint-Honoré-les-Bains, Nièvre. Eaux thermales sulfureuses, sodiques et arsenicales. [Fin du 19e siècle].

Saint-Honoré-les-Bains, Nièvre. Eaux thermales sulfureuses, sodiques et arsenicales / [auteur inconnu]. [Fin du 19e siècle]. Lithographie. Imp. Marcel Picard, Paris. Affiche publicitaire.Lieu de conservation : Conservation départementale de la Nièvre, Nevers -

Saint-Honoré-les-Bains. Cascade du Seu. [Première moitié du 20e siècle].

Saint-Honoré-les-Bains. Cascade du Seu / [auteur inconnu]. [Première moitié du 20e siècle]. Chalon-sur-Saône : Bourgeois Frères, [s.d.]. Carte postale.Lieu de conservation : Collection particulière -

Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). La Route de Luzy. [Première moitié du 20e siècle].

Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). La Route de Luzy / [auteur inconnu]. [S.l.] : [s.n.], [première moitié du 20e siècle].Lieu de conservation : Collection particulière -

Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). La Vieille Montagne. [Première moitié du 20e siècle].

Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). La Vieille Montagne / [auteur inconnu]. [S.l.] : N.D., [première moitié du 20e siècle]. Carte postale.Lieu de conservation : Collection particulière -

Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Vue panoramique côté sud. [Première moitié du 20e siècle].

Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Vue panoramique côté sud / [auteur inconnu]. Autun : Rasse, [première moitié du 20e siècle]. Carte postale.Lieu de conservation : Collection particulière -

Saint-Honoré-les-Bains. Hôtel des Thermes. [Premier quart du 20e siècle].

Saint-Honoré-les-Bains. Hôtel des Thermes / [auteur inconnu]. [S.n.] : [s.d.], [premier quart du 20e siècle]. Carte postale.Lieu de conservation : Collection particulière -

Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Hôtel Jolly-Maribas. [Premier quart du 20e siècle].

Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Hôtel Jolly-Maribas / [auteur inconnu]. Besançon : C. Lardier, [premier quart du 20e siècle]. Carte postale.Lieu de conservation : Collection particulière -

Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). L'Hôtel Saint-Louis. [Premier quart du 20e siècle].

Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). L'Hôtel Saint-Louis / [auteur inconnu]. Tannay : Éditions Collin, [premier quart du 20e siècle]. Carte postale.Lieu de conservation : Collection particulière -

Saint-Honoré-les-Bains, Nièvre. [Début du 20e siècle].

Saint-Honoré-les-Bains, Nièvre / [auteur inconnu]. [Début du 20e siècle]. Lithographie. 100 x 70 cm. Affiche publicitaire de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.Lieu de conservation : Conservation départementale de la Nièvre, Nevers -

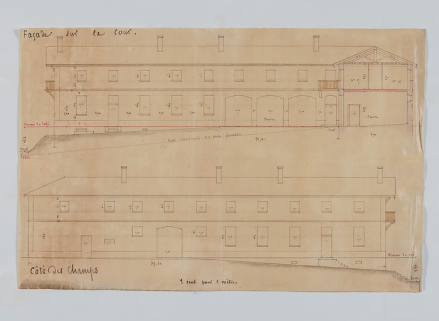

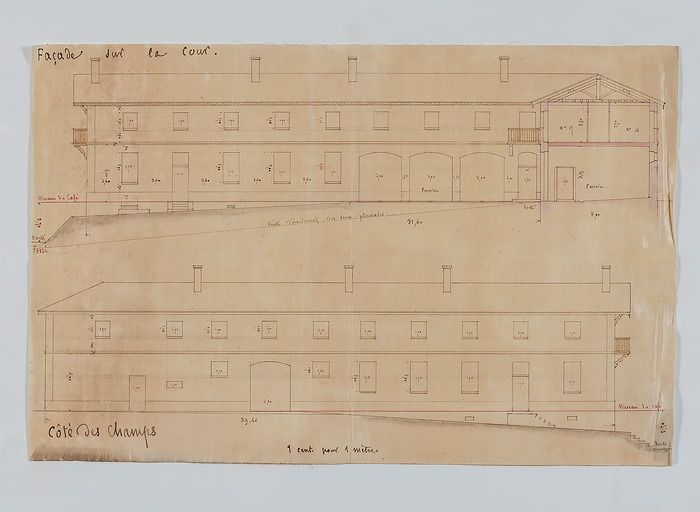

Façade sur la cour. Côté des champs. [Projet pour une auberge ou un hôtel de voyageurs]. [Vers 1900].

Façade sur la cour. Côté des champs. [Projet pour une auberge ou un hôtel de voyageurs] / [auteur inconnu]. [Vers 1900]. Dessin à l'encre et à l'aquarelle sur papier. 45 x 29 cm.Lieu de conservation : Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains -

[Maquette. Projet pour une auberge ou un hôtel de voyageurs]. [Vers 1900].

[Maquette. Projet pour une auberge ou un hôtel de voyageurs] / [auteur inconnu]. [Vers 1900]. Papier collé sur une boîte en bois contenant des plans des étages.Lieu de conservation : Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains -

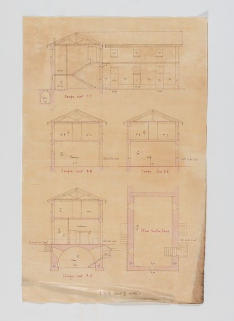

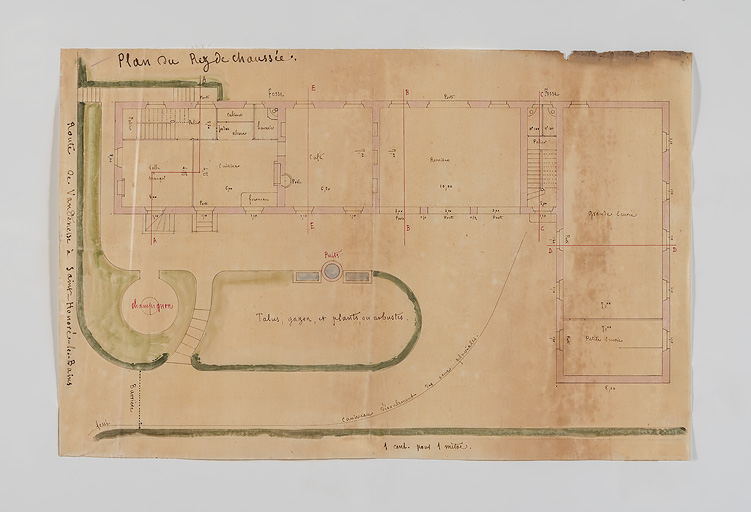

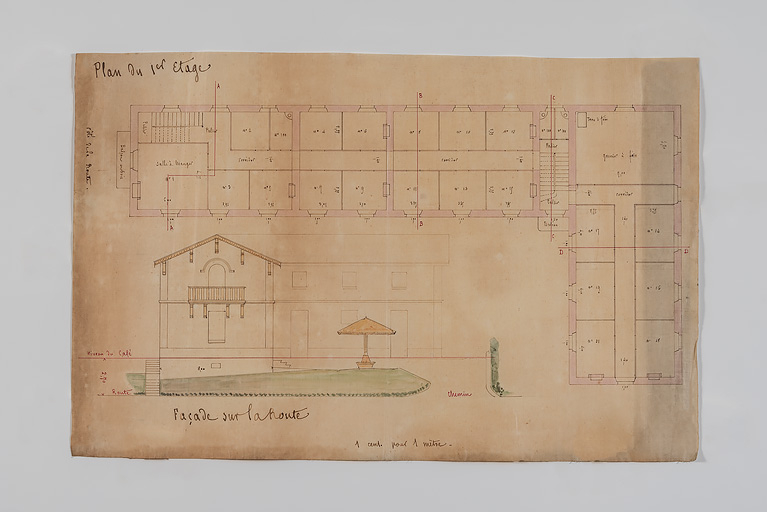

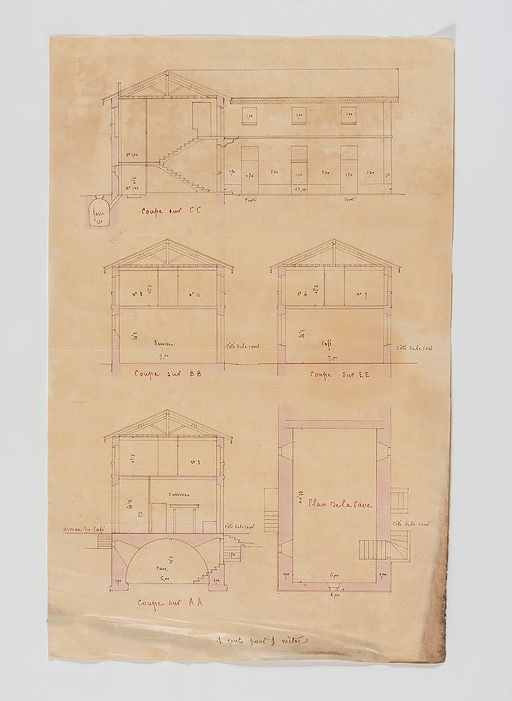

[Plan, coupes et élévations. Projet pour une auberge ou un hôtel de voyageurs]. [Vers 1900].

[Plan, coupes et élévations. Projet pour une auberge ou un hôtel de voyageurs] / [auteur inconnu]. [Vers 1900]. Dessin à l'encre et à l'aquarelle sur papier. 45 x 29 cm.Lieu de conservation : Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains -

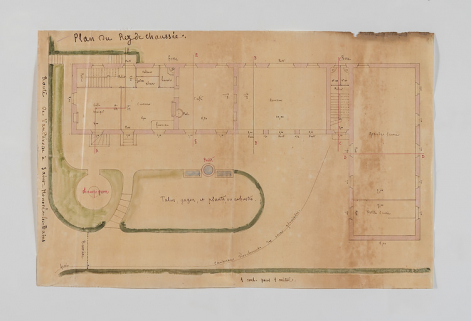

Plan du rez-de-chaussée. [Projet pour une auberge ou un hôtel de voyageurs]. [Vers 1900].

Plan du rez-de-chaussée. [Projet pour une auberge ou un hôtel de voyageurs] / [auteur inconnu]. [Vers 1900]. Dessin à l'encre et à l'aquarelle sur papier. 45 x 29 cm.Lieu de conservation : Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains -

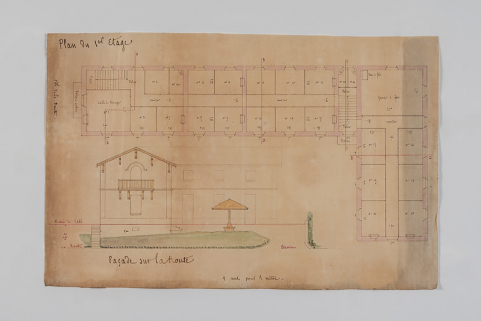

Plan du 1er étage. [Projet pour une auberge ou un hôtel de voyageurs]. [Vers 1900].

Plan du 1er étage. [Projet pour une auberge ou un hôtel de voyageurs] / [auteur inconnu]. [Vers 1900]. Dessin à l'encre et à l'aquarelle sur papier. 45 x 29 cm.Lieu de conservation : Collection particulière : château de La Montagne, Saint-Honoré-les-Bains -

Saint-Honoré-les-Bains, Nièvre. [Vers 1910].

Saint-Honoré-les-Bains, Nièvre / Louis Tauzin. [Vers 1910]. Lithographie. 104,5 x 75,5 cm. Affiche publicitaire de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.Lieu de conservation : Conservation départementale de la Nièvre, Nevers -

Saint-Honoré-les-Bains, Nièvre. [1928].

Saint-Honoré-les-Bains, Nièvre / Roger Broders. [1928]. Imp. Pierre Lafitte, Paris. 99,5 x 62,5 cm. Affiche publicitaire de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.Lieu de conservation : Conservation départementale de la Nièvre, Nevers -

Saint-Honoré-les-Bains, Nièvre. Providence des voies respiratoires. [Vers 1930].

Saint-Honoré-les-Bains, Nièvre. Providence des voies respiratoires / [auteur inconnu]. [Vers 1930]. 100 x 63 cm. Affiche publicitaire de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.Lieu de conservation : Conservation départementale de la Nièvre, Nevers

-

Chevalier, Élisa. Guide pittoresque dans la Nièvre et spécialement dans Nevers, aux eaux de Pougues et à l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. 1857.

Chevalier, Élisa. Guide pittoresque dans la Nièvre et spécialement dans Nevers, aux eaux de Pougues et à l'établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. Nevers : P. Bégat, 1857. -

Charleuf, Gilbert. Aquis-Nisinaei. Étude archéologique des sources thermales de Saint-Honoré-les-Bains. 1864.

Charleuf, Marie Pierre Gilbert. Aquis-Nisinaei. Étude archéologique des sources thermales de Saint-Honoré-les-Bains. Paris : Rollin et Feuardent, Librairie archéologique, 1864. 45 p. -

Gueneau, Lucien. Saint-Honoré-les-Bains et son inventeur Bacon-Tacon. 1899.

Gueneau, Lucien. Saint-Honoré-les-Bains et son inventeur Bacon-Tacon. In : Mémoires de la Société académique du Nivernais, t. VIII, année 1899, p. 95-98. -

Saint-Honoré Thermal, première année, n°1, 1er mai 1901.

Saint-Honoré Thermal, première année, n°1, 1er mai 1901. -

Saint-Honoré Thermal, première année, n°14, 18 août 1901.

Saint-Honoré Thermal, première année, n°14, 18 août 1901. -

Cortambert, Richard. Établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. 1860.

Cortambert, Richard. Établissement thermal de Saint-Honoré-les-Bains. Saint-Honoré-les-Bains : Établissement thermal, 1860. 15 p. -

Gueneau, Victor. Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Notice historique. [1877].

Gueneau, Victor. Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Notice historique. Saint-Honoré-les-Bains : Établissement thermal, [1877]. -

Binet, Maurice. Étude clinique et climatologique sur Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). 1881.

Binet, Maurice. Étude clinique et climatologique sur Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Paris : Octave Doin, 1881. -

Gaudinot, Adrien. Essai sur les origines de Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). 1933.

Gaudinot, Adrien. Essai sur les origines de Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Paris : Éditions Pierre Bossuet, 1933. 48 p. -

Ducros, Henri. Saint-Honoré-les-Bains. 1992.

Ducros, Henri. Saint-Honoré-les-Bains. [S.l.] : [s.n.], 1992. 93 p. -

Hommage au Docteur Eugène Collin. 2002.

Hommage au Docteur Eugène Collin. In : L’info de St-Ho, n°3, janvier 2002, p. 3-4. -

Traullé, Francis. Le Peintre Pierre Bonnard (1887-1947) à Saint-Honoré-les-Bains. 2002.

Traullé, Francis. Le Peintre Pierre Bonnard (1887-1947) à Saint-Honoré-les-Bains. In : L’info de St-Ho, n°16, avril 2002, p. 7. -

Le Docteur Segard. 2003.

Le Docteur Segard. In : L'info de St-Ho, n°7, janvier 2003, p. 2. -

Traullé, Francis. De Chaissac à Vasarely. 2004.

Traullé, Francis. De Chaissac à Vasarely. In : Vents du Morvan, n°15, printemps 2004, p. 12-16. -

Poisson, Jacques. Le voyage aux eaux. Histoire de la desserte ferroviaire des stations thermales. 2004.

Poisson, Jacques. Le voyage aux eaux. Histoire de la desserte ferroviaire des stations thermales. Revue d’histoire des chemins de fer, 2004, n°31, p. 201-234. -

Route des Villes d’Eau. Massif Central. Inventaire du patrimoine thermal. Saint-Honoré-les-Bains. 2009.

Route des Villes d’Eau. Massif Central. Inventaire du patrimoine thermal. Saint-Honoré-les-Bains. Avril 2009. -

Saint-Honoré-les-Bains, le train a accompagné le thermalisme. 2010.

Saint-Honoré-les-Bains, le train a accompagné le thermalisme. In : Journal du Centre, 9 février 2010. p. 24. -

Dufoulon, Fabien. Saint-Honoré-les-Bains, station thermale de montagne ? Thermalisme et villégiature dans le Morvan des années 1850 aux années 1930. 2020.

Dufoulon, Fabien. Saint-Honoré-les-Bains, station thermale de montagne ? Thermalisme et villégiature dans le Morvan des années 1850 aux années 1930. In : Colloque (13-14 juin 2019 ; Pau). Thermalisme et patrimoines dans les zones de montagne en Europe du XVIIIe au XXIe siècle. Pau : Presses de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, 2020. ISBN 2-35311-120-3. 164 p. p. 39-47.

À voir

Informations complémentaires

Approche chronologique

La chronologie de la construction des hôtels de voyageurs du quartier thermal est étroitement liée à celle des campagnes de travaux dans l'établissement thermal. L'Le premier quart du 20e siècle correspond à une pause dans la construction d'hôtels à Saint-Honoré-les-Bains. On peut seulement citer l'

L'

Approche géographique

Deux édifices (Questions de styles

Un premier groupe est composé d'édifices caractérisés par la présence de pavillons ou d'ailes disposés symétriquement de part et d'autre d'un corps central, le toit brisé en ardoise et la baie couverte d'un arc segmentaire. Ces édifices font référence à l'architecture des châteaux français du 18e siècle. Ce style est ainsi adopté lors de la première campagne de construction de l'Un deuxième groupe rassemble des hôtels composés d'un corps rectangulaire sans avant-corps, ni ailes ou pavillons latéraux, et par un nombre important de travées qui donne l'impression de "barres" horizontales. À ce groupe appartiennent l'

L'

Approche chronologique

Les premières villas du quartier thermal datent du troisième quart du 19e siècle. LaPrès de la moitié des villas repérées datent du quatrième quart du 19e siècle. Dès cette époque coexistent des pensions de familles, comme la

La reprise qui s'amorce dans le courant des années 1920 est timide, et le nombre des constructions nouvelles n'atteint pas celui de la Belle Époque. La

Approche géographique

Le développement duOn constate au contraire à une densification du tissu urbain dans les années 1900-1930. Il est essentiellement dû au lotissement de la colline des Garennes, qui constitue jusqu'alors la marge orientale du parc thermal, et de ses abords immédiats (Guet et Baume-Vignot). Ce lotissement est décidé par la Société anonyme des Eaux thermales de Saint-Honoré en 1900-1901. Son "coup d'envoi" est l'acquisition par Gabriel Louis Julien Reimbolte, pour un montant de 8 500 francs, de deux terrains sur lesquels il fait bâtir la

Maîtres d'ouvrage

Parmi les villas repérées, dix ont été construites pour des médecins. On sait que la plupart d'entre eux recevaient leurs patients curistes chez eux. Le cas du docteur Marius Odin, qui a son cabinet dans laParmi les villas repérées, quatre (au moins) ont été construites pour des artisans ou des ouvriers du bourg. La

Parmi les villas repérées, sept (au moins) ont été construites pour des commerçants ou des industriels. Dans la majorité des cas, ils résident principalement dans la Nièvre. Charles Bourgoin, cabaretier puis cafetier au bourg, fait construire la

Trois villas sont bâties par des rentières. Le

Maîtres d’œuvre

Le nom du maître d’œuvre est rarement connu. Seule une maison est signée et datée ; il s'agit de laLes recherches en archives permettent d'identifier avec certitude quatre architectes de premier plan installés à Nevers. Adolphe Bouveault, architecte départemental, intervient au

D'autres villas peuvent être attribuées aux architectes de l'

Questions de styles

Un premier groupe de villas peut être défini à partir duDans les années 1880 sont construites des villas inspirées des demeures du Moyen Âge et de la Renaissance. Cette inspiration se traduit, dans un premier temps, par l'apparition de tours de plan circulaire (

L'Art Nouveau n'a pas connu de diffusion dans la quartier thermal, puisque la seule construction de ce style est la pharmacie de l'avenue Eugène Collin. On peut toutefois rattacher à ce style le large bandeau décoratif en enduit ocre de la façade de

Concernant plus spécifiquement le décor des façades, la brique apparente est fréquente. On la retrouve couramment en chaînes d'angles ou jambes, soit seule comme à la

Édit royal de mai 1605

La protection des sources minérales est confiée au Premier Médecin du Roi qui désigne des "intendants des bains et fontaines minérales" dans les provinces. Ces sources appartiennent en théorie à l’État. En réalité, elles sont bien souvent exploitées par les propriétaires privés des terrains. Cette tolérance est explicitée dans une déclaration royale en date du 25 avril 1772.Arrêt du Conseil d’État du 5 mai 1781

La distinction entre les sources appartenant à l’État et celles appartenant à des particuliers est établie. L'exploitation des eaux minérales par ces particuliers est toutefois soumise à l'autorisation préalable de la Société royale de Médecine (fondée en 1776).Décret impérial du 24 juin 1806

L'interdiction de l'exploitation publique des jeux, établie en 1781, est l'objet d'une exception au bénéfice des "lieux où il existe des eaux minérales" et de la ville de Paris. Le Code pénal (1810) et la loi du 21 mai 1836 abrogent cette disposition particulière. Dans les faits, des cercles de jeux subsistent et se multiplient jusqu'au début du 20e siècle.Ordonnance royale du 18 juin 1823

L'administration et la livraison au public des eaux minérales sont soumises à une autorisation préalable, sauf pour les pharmaciens. Cette autorisation, qui n'est pas limitée dans le temps, prend la forme d'un arrêté ministériel. Les propriétaires sont tenus de veiller à la conservation et à l'amélioration des sources.Loi du 14 juillet 1856

Certaines sources minérales peuvent être déclarées d'intérêt public et dotées d'un périmètre de protection des eaux. La loi est l'aboutissement de plusieurs décennies de débats. Elle remplace le décret du 8 mars 1848 qui fixait arbitrairement un périmètre d'un rayon d'un kilomètre autour des sources autorisées.Loi du 15 juin 1907

L’État autorise certains jeux de hasard dans les cercles et casinos des "stations balnéaires, thermales ou climatiques" sans que celles-ci soient précisément et juridiquement définies. Ces jeux doivent toutefois se tenir dans des lieux "distincts et séparés" et seulement pendant "la saison des étrangers".Loi du 13 avril 1910

Toute commune qui possède sur son territoire une ou plusieurs sources minérales ou un établissement exploitant une ou plusieurs sources minérales peut être érigée en "station hydrominérale", et peut à ce titre décider de prélever une taxe de séjour qui doit permettre l'embellissement de la ville et l'accueil des indigents. Le prélèvement de cette taxe est rendu obligatoire par la loi du 24 septembre 1919.

Thématiques :

- thermalisme en Bourgogne-Franche-Comté (le)

- © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine