THERMALISME DANS LA COMMUNE DE LUXEUIL-LES-BAINS (LE)

70 - Luxeuil-les-Bains

- Dossier IA70001123 réalisé en 2019

- Auteur(s) : Fabien Dufoulon

Le développement du thermalisme à Luxeuil-les-Bains

Les eaux de Luxeuil attirent les baigneurs et les buveurs avant même la reconstruction de l'établissement thermal dans la seconde moitié du 18e siècle. Parmi les curistes se trouve Maximilien II Emmanuel de Bavière, d'après Delacroix (1867) qui indique qu'il a été logé à l'abbaye des Bénédictins où le souvenir de l'évènement semble s'être rapidement perdu : "On ne peut donc attribuer le silence des Bénédictins [...] sur l'évènement de l'électeur de Bavière qu'à leur parfaite indifférence pour tout ce qui se passe ici bas". Roux (1914) donne davantage de précisions sur la visite en s'appuyant sur le livre de raison de Luc Thierry, bourgeois de Luxeuil, alors conservé aux archives municipales. L’Électeur et son fils séjournent à Luxeuil du 14 septembre au 3 octobre 1708, avant de rejoindre le château de Scey-sur-Saône : "Ils furent reçus solennellement par l'abbé de Bauffremont, qui leur offrit ensuite une somptueuse hospitalité dans son château de Scey-sur-Saône".D'après le Traité historique des Eaux (1748) de Calmet, la première moitié du 18e siècle correspondrait à un recul de Luxeuil face à sa concurrente Plombières, pourtant de création plus récente : "Depuis trente ans, [les eaux de Plombières] ont une vogue extraordinaire. [...] Celles de Luxeuil sont peu fréquentées : on n'en peut attribuer la cause qu'au défaut de commodités pour le logement et pour la proximité des bains. Les bains de Plombières sont au centre du bourg ; ceux de Luxeuil sont à trois cens pas du Fauxbourg. Il n'y a aucune maison commode près ces bains. Si quelqu'un y en bâtissoit, il est à croire qu'il seroit bientôt suivi par d'autres ; et si quelque grand seigneur venoit prendre les bains, ou boire les eaux de Luxeuil, bientôt on les verroit fréquentées, et reprendre leur ancienne réputation". L'auteur assure qu'il ne connait aucun ouvrage de médecin sur les eaux de Luxeuil, leurs propriétés et leurs vertus. Il connait l'existence d'un manuscrit de Vinot, médecin à Luxeuil en 1683. Il sait également que M. Charles, professeur de médecine à Besançon, a analysé l'eau mais n'a pas encore publié son livre. Malgré tout, les eaux de Luxeuil semblent avoir été appréciées pour compléter celles de Plombières : "On a remarqué qu'en 1745 Madame d'Argenson, et plusieurs autres personnes de distinction, qui venoient aux bains à Plombières aux deux saisons, s'y faisoient porter des eaux des bains de Luxeuil à 24 sols la bouteille, pour les prendre en lavemens, dont elles se trouvoient parfaitement bien."

La reconstruction de l'établissement thermal en 1764-1768 et son agrandissement dès 1784-1786 marquent un premier tournant dans le développement du thermalisme à Luxeuil. Aux discours sur les eaux s'ajoutent des considérations sur la situation de la ville. Dès la fin de l'Ancien Régime, Fabert (1773) vante celle-ci : "Un aspect aussi riant, la situation agréable, la douceur du climat, l'urbanité des habitans, font de cette ville un séjour gracieux". Lors de la réunion du conseil municipal du 3 thermidor an XII (22 juillet 1804), le premier adjoint Chognard célèbre également le site de Luxeuil juste après avoir évoqué la rivale Plombières : "La plupart des bains de l'Empire sont placés dans des vallons resserrés par des montagnes, tandis que ceux de Luxeuil présentent de toutes parts un paysage ouvert" (311 E dépôt 355). La ville se présente à partir de cette époque comme un lieu de villégiature. Après une baisse de fréquentation sous la Restauration et la Monarchie de Juillet due semble-t-il à la vétusté des installations, l'acquisition de l'établisement thermal par l’État en 1853 et son agrandissement de 1855 à 1860 relancent l’activé. Le développement du quartier thermal en est la conséquence directe.

Les lieux d'hébergement

Desgranges (1981) a déjà souligné le rôle qu'a pu jouer l'abbaye des Bénédictins dans l'hébergement des baigneurs sous l'Ancien Régime, comme le montre le cas de Maximilien II Emmanuel de Bavière. Dans une délibération du 5 thermidor an XII (24 juillet 1803), la Ville envisage d'ailleurs de donner les bâtiments de l'abbaye au Premier Consul, Napoléon Bonaparte, pour qu'elle puisse lui servir pendant la saison des eaux.La délibération du 26 juin 1746 (311 E dépôt 114) portant sur les "étrangers" séjournant à Luxeuil renseigne indirectement sur l'hébergement des baigneurs au 18e siècle : "Il a été représenté que [...] des particuliers possédant des maisons tant dans la ville que dans les faubourgs, leur amodient des chambres et des quartiers à l'insu dud. magistrat, que si l'on souffroit pareil abus l'on ne pourroit pas trouver, comme il est assez difficile, des chambres pour loger les troupes qui arrivent ordinairement en quartier d'hiver en cette ville, que la plupart de ces étrangers sont gens qui quittent [la ville] quand il s'agit de payer les impositions royalles. [...] Il a été résolu [...] que défenses soient faites à tous bourgeois et habitants de recevoir chez eux ni louer aucuns quartiers ni chambres des maisons qu'ils y occupent à aucuns étrangers sans en avoir obtenu la permission desdits magistrats, auxquels magistrats il sera loisible de recevoir ou refuser lesd. étrangers suivant qu'il sera trouvé avantageux pour le bien public." Le réglement de la police de la communauté de Luxeuil (1771) rappelle, dans son premier article, l'obligation faite "à tous aubergistes et à tous citoyens logeant des personnes qui viennent aux eaux" de venir les déclarer dans les 24 heures après leur arrivée (311 E dépôt 314). La conservation de "listes des étrangers" pour la période révolutionnaire permet de repérer certaines maisons accueillant les curistes. C'est ainsi le cas de la maison Boulangier (détruite, à l'emplacement des maisons 3-5 de la rue de Grammont), de la maison Gauthier (immeuble à logements et magasin de commerce 41-47 rue Carnot) et de la maison Froidot (demeure 22 rue Marquiset dite Maison Ganeval puis hôtel de La Terrasse).

Les moyens de transport

La gare de Luxeuil est inaugurée en 1879.Historique

D'après Calmet (1748), le nom de la ville (Luxovium en latin, Luxeu ou Luxeul en ancien français) viendrait du mot celte "Lex/Lix/Lixa" qui signifie "eau". Delacroix (1867) a repéré la première occurrence du nom moderne "Luxeuil" dans un procès-verbal des officiers municipaux en date du 10 juillet 1777. La première mention des bains dans les textes date de la fin du 15e siècle. L'histoire du thermalisme à Luxeuil est marquée par la reconstruction de l'établissement thermal au 18e siècle. Il constitue encore aujourd'hui l'un des témoignages les plus importants de l'architecture thermale française de l'Ancien Régime. L'activité donne naissance à un quartier thermal au 19e siècle. Par le décret du 26 mars 1924, la commune change de nom et devient "Luxeuil-les-Bains". Par décret 27 octobre 1912, elle est est érigée en "station hydrominérale" (statut défini par la loi du 13 avril 1910).

Période(s)

Principale :

- 15e siècle

- 16e siècle

- 17e siècle

- 18e siècle

- 19e siècle

- 20e siècle

- 21e siècle

Source(s) documentaire(s)

-

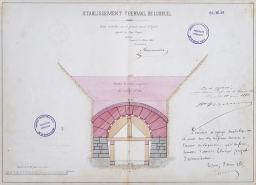

Archives départementales de la Haute-Saône. 5 M 144. Établissement thermal de Luxeuil [1910-1913]. Station hydrominérale de la ville de Luxeuil : érection (1910-1913).

Archives départementales de la Haute-Saône. 5 M 144. Établissement thermal de Luxeuil [1910-1913]. Station hydrominérale de la ville de Luxeuil : érection (1910-1913).Lieu de conservation : Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul - Cote du document : 5 M 144

-

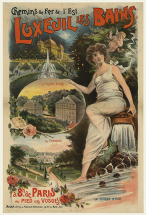

Luxeuil-les-Bains. [1897].

Luxeuil-les-Bains / [Jean de Paleologu dit Pal]. 1897. Lithographie. 122 x 82 cm. Affiche publicitaire de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.Lieu de conservation : Bibliothèque nationale, Paris - Cote du document : ENT DN-1 (PAL / 2)-ROUL -

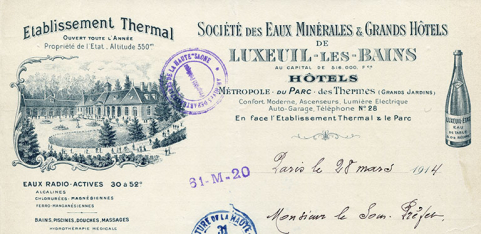

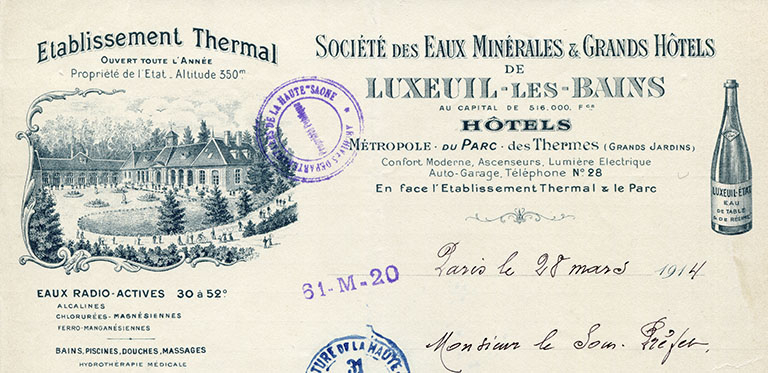

[Papier à en-tête de la Société des Eaux minérales et Grands Hôtels de Luxeuil-les-Bains]. 1914.

[Papier à en-tête de la Société des Eaux minérales et Grands Hôtels de Luxeuil-les-Bains] / [auteur inconnu]. [1914].Lieu de conservation : Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul - Cote du document : 5 M 162 -

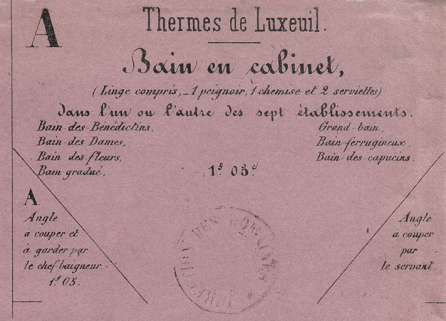

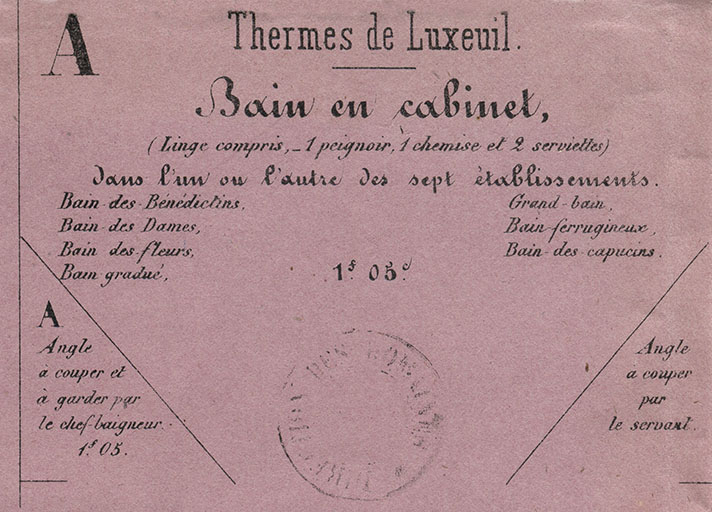

[Ticket pour un] bain en cabinet. [Deuxième quart du 20e siècle].

[Ticket pour un] bain en cabinet / [auteur inconnu]. [deuxième quart du 20e siècle]. Papier imprimé.Lieu de conservation : Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul - Cote du document : 5 M 162 -

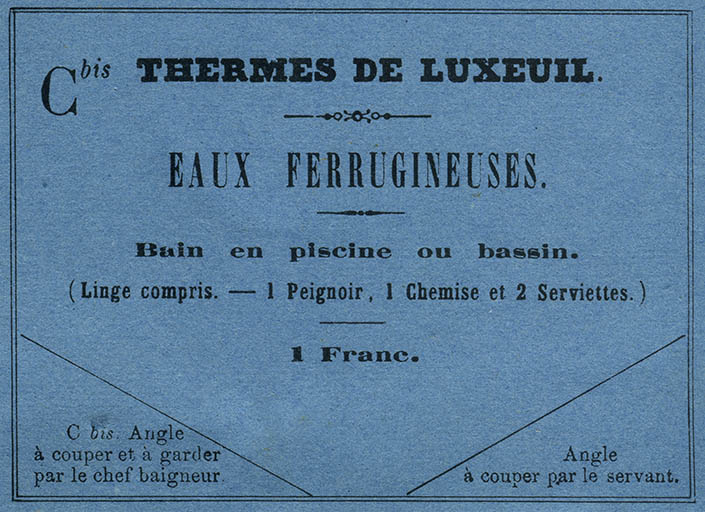

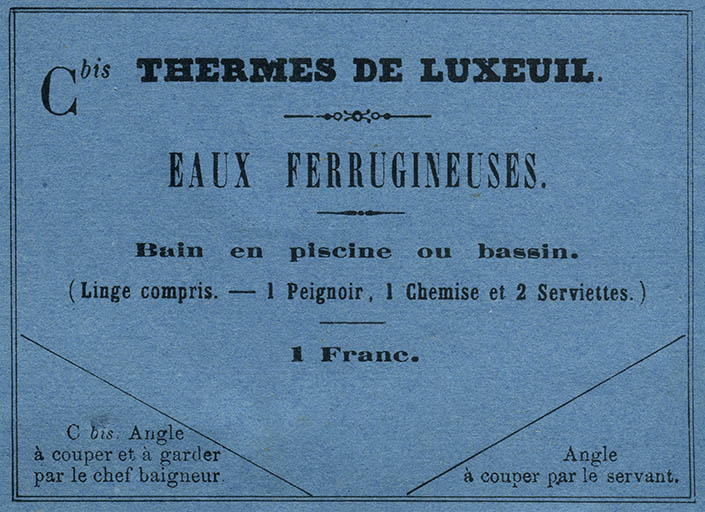

[Ticket pour un] bain en piscine ou bassin. [Deuxième quart du 20e siècle].

[Ticket pour un] bain en piscine ou bassin / [auteur inconnu]. [Deuxième quart du 20e siècle]. Papier imprimé.Lieu de conservation : Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul - Cote du document : 5 M 162 -

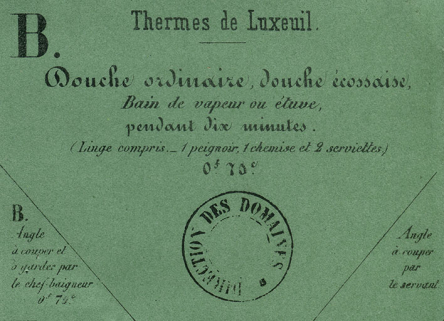

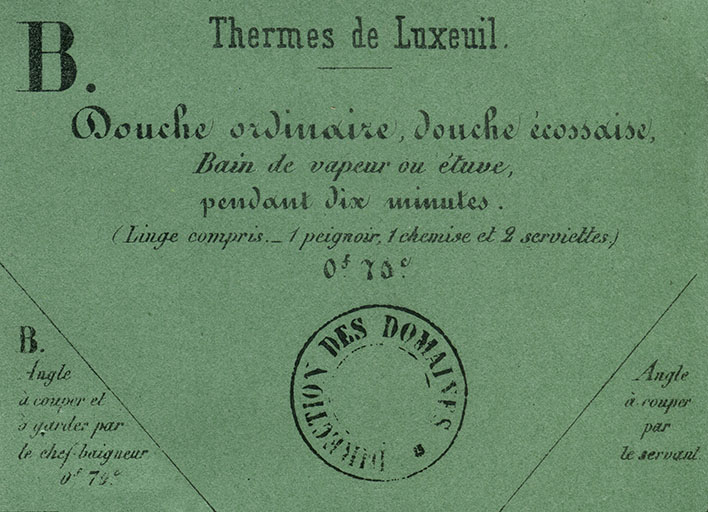

[Ticket pour une] douche ordinaire, douche écossaise, bain de vapeur ou étuve, pendant dix minutes. [Deuxième quart du 20e siècle].

[Ticket pour une] douche ordinaire, douche écossaise, bain de vapeur ou étuve, pendant dix minutes / [auteur inconnu]. [Deuxième quart du 20e siècle]. Papier imprimé.Lieu de conservation : Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul - Cote du document : 5 M 162 -

Les eaux fécondes de Luxeuil. [Milieu du 20e siècle].

Les eaux fécondes de Luxeuil / [auteur inconnu]. Mulhouse-Dornach, Braun et Compagnie, [milieu du 20e siècle]. Carte postale.Lieu de conservation : Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul - Cote du document : 11 Fi 311/78

-

Calmet, Augustin. Durand, Léopold. Traité historique des Eaux et Bains de Plombières, de Bourbonne, de Luxeuil et de Bains. 1748.

Calmet, Augustin. Durand, Léopold. Traité historique des Eaux et Bains de Plombières, de Bourbonne, de Luxeuil et de Bains. Nancy : Imp. de Leseure, 1748. 336 p.Lieu de conservation : Bibliothèque nationale, Paris -

Fabert (de), Jean-Joseph. Essai historique sur les eaux de Luxeuil. 1773.

Fabert (de), Jean-Joseph. Essai historique sur les eaux de Luxeuil. Paris : Impr. de Vincent, 1773. 195 p. -

Desgranges, Bernard. Histoire des thermes de Luxeuil. De l’Antiquité à la conquête de la Franche-Comté. [1981].

Desgranges, Bernard. Histoire des thermes de Luxeuil. De l’Antiquité à la conquête de la Franche-Comté. Luxeuil-les-Bains : B. Desgranges, [1981]. 272 p. -

Aubert, Jean. Dans le nord et l’est, les villes d’eaux autrefois. 1994.

Aubert, Jean. Dans le nord et l’est, les villes d’eaux autrefois. Lyon : Horvath, 1994. 144 p. ISBN 2-7171-0858-0. -

Gayet, Maryse. Le thermalisme à Luxeuil-les-Bains. Les villas thermales. 2011.

Gayet, Maryse. Le thermalisme à Luxeuil-les-Bains. Les villas thermales. In : Luxeuil-les-Bains. Histoire et Patrimoine. Luxeuil-les-Bains : Office du Tourisme de Luxeuil-les-Bains, 2011. 97 p. ISBN 978-2-7466-3378-0. p. 48-61.

À voir

Informations complémentaires

Édit royal de mai 1605

La protection des sources minérales est confiée au Premier Médecin du Roi qui désigne des "intendants des bains et fontaines minérales" dans les provinces. Ces sources appartiennent en théorie à l’État. En réalité, elles sont bien souvent exploitées par les propriétaires privés des terrains. Cette tolérance est explicitée dans une déclaration royale en date du 25 avril 1772.Arrêt du Conseil d’État du 5 mai 1781

La distinction entre les sources appartenant à l’État et celles appartenant à des particuliers est établie. L'exploitation des eaux minérales par ces particuliers est toutefois soumise à l'autorisation préalable de la Société royale de Médecine (fondée en 1776).Décret impérial du 24 juin 1806

L'interdiction de l'exploitation publique des jeux, établie en 1781, est l'objet d'une exception au bénéfice des "lieux où il existe des eaux minérales" et de la ville de Paris. Le Code pénal (1810) et la loi du 21 mai 1836 abrogent cette disposition particulière. Dans les faits, des cercles de jeux subsistent et se multiplient jusqu'au début du 20e siècle.Ordonnance royale du 18 juin 1823

L'administration et la livraison au public des eaux minérales sont soumises à une autorisation préalable, sauf pour les pharmaciens. Cette autorisation, qui n'est pas limitée dans le temps, prend la forme d'un arrêté ministériel. Les propriétaires sont tenus de veiller à la conservation et à l'amélioration des sources.Loi du 14 juillet 1856

Certaines sources minérales peuvent être déclarées d'intérêt public et dotées d'un périmètre de protection des eaux. La loi est l'aboutissement de plusieurs décennies de débats. Elle remplace le décret du 8 mars 1848 qui fixait arbitrairement un périmètre d'un rayon d'un kilomètre autour des sources autorisées.Loi du 15 juin 1907

L’État autorise certains jeux de hasard dans les cercles et casinos des "stations balnéaires, thermales ou climatiques" sans que celles-ci soient précisément et juridiquement définies. Ces jeux doivent toutefois se tenir dans des lieux "distincts et séparés" et seulement pendant "la saison des étrangers".Loi du 13 avril 1910

Toute commune qui possède sur son territoire une ou plusieurs sources minérales ou un établissement exploitant une ou plusieurs sources minérales peut être érigée en "station hydrominérale", et peut à ce titre décider de prélever une taxe de séjour qui doit permettre l'embellissement de la ville et l'accueil des indigents. Le prélèvement de cette taxe est rendu obligatoire par la loi du 24 septembre 1919.

Thématiques :

- thermalisme en Bourgogne-Franche-Comté (le)

- © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine