FORTIFICATION D'AGGLOMÉRATION DE CHALON-SUR-SAÔNE

71 - Chalon-sur-Saône

- Dossier IA71003780 réalisé en 2024

- Auteur(s) : Guillaume Gézolme

Présentation

Chalon est à l'origine une cité dépendante des Eduens, peuple de la Gaule celtique, dont le territoire correspond aux actuels départements de la Nièvre, de la Côte-d'Or (versant sud) et de la Saône-et-Loire. Leur capitale se situait à Bibracte avant qu'ils ne migrent à Autun. Cabillonum (Chalon) est l’une de leurs principales villes dont ils tirèrent profit de la situation géographique.

Chalon à l'époque gallo-romaine

Chalon se développe dès l'Antiquité profitant de la rivière pour devenir une cité fluviale et un lieu d'échanges. Ce commerce amène ainsi une prospérité à la ville et sa population. Léopold Niepce évoque la présence d'un port dès l'époque romaine, lequel a pu servir d'abri pour faire transiter des soldats en bateau depuis la cité. Outre la voie fluviale, Chalon se situe au carrefour de grandes routes terrestres vers Autun, Dijon, Besançon et Lyon. La construction d'une première enceinte à cette époque témoigne de l'importance de la cité. Appelée "haute enceinte", elle est érigée dès la fin 3e siècle ou au tout début du 4e siècle. Pierre Gras décrit cette muraille comme "formant une demi-ellipse appuyée à la Saône". Les extrémités latérales de cette enceinte correspondent aux rues actuelles Saint-Georges et Edgar Quinet. Les crues régulières de la Saône amènent les fondateurs à placer le mur de défense en retrait des berges de la rivière. Au niveau de l'embarcadère, actuel quai des Messageries, une tour (des Ecorcheurs) mouillait dans la Saône, reliée à l'enceinte par un rempart, protégeant ainsi un port. Cet « écusson » comme le nommait Saint-Julien de Balleure, est quadrillé par des rues toujours existantes. L'enceinte, bâtie de briques et de pierres, est percée de trois portes et une poterne (en direction du faubourg Sainte-Marie), lesquelles sont flanquées et fortifiées. Des tours sont élevées le long de ce rempart. Une étude tend à montrer qu'il en existait 18. Une partie de cette muraille existe encore rue Edgar Quinet au niveau du palais épiscopal (tour de l'Evêché). Enfin, un fossé, obstacle fréquemment utilisé par les Romains, aurait pu être aménagé, bien que des fouilles archéologiques ont prouvé le contraire.

A la fin de l'Antiquité, un castrum est construit à l'angle sud-ouest de la haute enceinte et non loin de la porte de Lyon, sur l'initiative de Gontran, roi mérovingien qui s’établit à Chalon. Cet édifice, appelé aussi Châtelet, disposait de ses propres remparts, tours et fossés. Cette forteresse exista jusqu’au 19e siècle (elle servait alors de prison).

La cité au Moyen-Age

Les fortifications dites gallo-romaines perdurent jusqu’au 14e siècle, époque de l'arrivée au pouvoir de Philippe de France, plus connu sous le nom de Philippe le Hardi, premier Valois à la tête du duché de Bourgogne. Pour assoir son pouvoir, notamment contre les barons comtois, il poursuit les travaux engagés en 1350 par les échevins pour moderniser les remparts devenus obsolètes. A l'instar de nombreuses villes, Chalon dispose d'une administration municipale (1256) mais devra attendre 1561 pour élire son maire. Les édiles prennent part aux décisions relevant des fortifications de la cité. En 1355, Jehan de Mello, évêque de Chalon, met en place une taxe sur le revenu de la vente "des denrées et vivres, en foire et hors de foire" pour subvenir aux frais et les magistrats pourront faire démolir des maisons à proximité des remparts "dès que bon leur semblera aux échevins".

Une nouvelle fortification, nommée "basse enceinte", est construite du 14e au 15e siècle. Elle s'appuie en partie sur les murailles antiques, mais agrandit le périmètre de sureté de Chalon vers l'ouest, formant désormais un rectangle. Au 14e siècle, de nouveaux quartiers, intégrés à cette ceinture fortifiée, sont protégés de fossés auxquels on adjoint des palissades. C’est le cas du faubourg Saint-Jean dès 1362, ou encore du quartier de la Massonnière. Il faut attendre le règne de Philippe le Bon pour que des murailles maçonnées, constituées de courtines et tours de guets, remplacent les palissades trop vulnérables. Le duc, par lettres patentes du 9 juillet 1447, ordonne de remplacer la palissade autour de Saint-Jean-de-Maisel par un mur en briques. Vers 1466, des fortifications maçonnées remplacent également les palissades au quartier de la Massonnière. Les portes de ville sont flanquées de tours, protégeant leur accès. Au nord de l'enceinte, la porte de Pontet, entrée principale de la cité, est protégée par une barbacane élevée de 1408 à 1415. Le front de Saône est renforcé par un second rempart, plus proche de la rivière et surveillé en amont par la tour du Blé et en aval par celle de l'Ecorcheur. L'ensemble des fossés entourant l'agglomération sont alimentés principalement par un bras de la Saône, le bief dit Palechat.

La population est mise à contribution pour financer ces nombreux chantiers, notamment les personnes issues de la noblesse et les gens du clergé. En 1419, Etienne Armener, conseiller et gouverneur de la chancellerie, somme les chanoines de Saint-Vincent de contribuer aux travaux des fortifications de la ville et de régler à hauteur d'un tiers les réparations du pont et de la porte de Sainte-Marie. Le duc, en janvier 1452, exige que tous les nobles et gens du clergé prennent part à ces travaux. Ces deux cas prouvent les réticences du milieu ecclésiastique à participer au financement des remparts. En contrepartie, des taxes exceptionnelles sont imposées à la population pour financer ces nouveaux ouvrages, comme le 7 octobre 1407 lorsque le duc Jean sans Peur accorde aux Chalonnais l'octroi "pendant trois ans de 8 gros vieux sur toute charge de sel et d'un denier sur chaque salignon de sel de Salins pour employer les sommes à l'acquisition d'une horloge et aux réparations et fortifications de la ville". Considérée comme achevée sous Charles le Téméraire, cette enceinte qui laissait encore plusieurs faubourgs à l'écart des murailles, sauf celui de Sainte-Marie qui est pourvu de talus et fossés à partir de 1437, a disparu à la suite des démolitions opérées les siècles suivants. Une ancienne tour de guet dite de la Charbonnière, rue Michelet, semble en être l’unique vestige.

La mort en janvier 1477 de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, provoque une guerre de succession entre le roi de France Louis XI et Marie de Bourgogne, fille du défunt. Le roi occupe militairement la province, espérant faire main basse sur le comté de Bourgogne par la même occasion. Pour résister, Marie s'allie au Saint Empire germanique en prenant pour époux Maximilien d'Autriche. En 1493, le comté de Bourgogne revient finalement à ce dernier. De fait, Chalon devient ville frontière et place forte royale. Malgré les chantiers réalisés lors du règne des ducs de Valois, l'enceinte de la cité est fragile.

Les fortifications modernes

L’édification des fortifications de Chalon s’échelonne sur un temps long, évoluant entre réparations et améliorations en fonction du contexte politique, des menaces ennemies et des crédits disponibles, ce qui amène l’administration royale à financer une partie des travaux tout en essayant de faire contribuer la population chalonnaise à cet "effort de guerre".

De premiers ouvrages fortifiés

Face aux velléités de l'Empire de reconquérir la province bourguignonne, comme le montre en 1513 le siège de Dijon par les Suisses, ainsi que pour répondre au progrès constant de l'artillerie, des boulevards sont élevés au début du 16e siècle autour des murailles ducales. Ils sont principalement situés aux portes de la ville : Saint-Jean du Pontet (ou de Beaune) et Sainte-Marie. Leurs constructions sont attestées par les sources archivistiques. En réalité, le premier ouvrage daterait de 1480, mais il a été détruit une fois la porte de Saint-Jean-de-Maisel mise en service. En 1512, un ouvrage en terre doté d'une plateforme est en train d'être élevé à l’endroit où le futur bastion de la Poterne sera bâti. Puis en 1514, un mandement du connétable Charles de Bourbon exige l'édification de deux boulevards, dont l’un à la porte de ville du Pontet en lieu et place de l'ancien hôpital Saint-Eloi (visible sur le plan de Rancurel), et d'en achever un troisième au faubourg Saint-Jean-de-Maisel (ce dernier sera revêtu de maçonnerie en 1536 pour éviter qu'il ne se dégrade davantage). En 1523, on achève le boulevard de la Motte. Philippe Chabot, amiral de France et gouverneur de Bourgogne, érige en 1536 un autre ouvrage à l'angle sud-ouest, toujours en avant du fossé.

Dès le 20 juin 1519, François 1er avait averti par des lettres à l'attention des habitants de Chalon "que l'armée de l'Empereur pourra passer par la Bourgogne" et leur avait demandé de travailler aux fortifications de la ville selon le devis du sieur de Saint-Rémy, commissaire de l'artillerie. Le financement de ces fortifications est source de tensions entre la municipalité, le clergé et la noblesse comme le démontrent les archives : des arrêts du conseil d'état imposent aux nobles et au clergé de contribuer aux travaux. Le roi, en pleine guerre d'Italie, fait face à Charles Quint (petit-fils de Marie de Bourgogne et Maximilien), nouvel empereur qui malgré des accords ou autres traités de paix (Noyon en 1516 par exemple) ou de libre échange marchand par-delà de la Saône, a espoir de reprendre le duché de Bourgogne. Cette menace inquiète la population, consciente que les murailles en partie ruinées ne seront pas suffisantes pour repousser un ennemi puissamment armé. A la demande des habitants et après avoir visité la ville vers 1521, François 1er décide en 1527 par de nouvelles lettres patentes que la place soit "grandement fortifiée et réparée de hautes murailles, tours, portaulx, fossez, artillerye que autres choses". Toujours en 1527, le roi somme la noblesse et le clergé, à hauteur d’un quart chacun au total des dépenses, ainsi que les villages et bourgs aux alentours de contribuer au financement des murailles en plus du soutien accordé par le royaume. Outre Chalon, les autres places royales le long de la Saône, Auxonne, Dijon, Beaune, Bellegarde (Seurre), Saint-Jean de Losne, Verdun ou encore Mâcon, sont armées, formant un pré carré Valois, préfigurant celui que Vauban créera un siècle plus tard au nord du royaume.

En 1544, le roi demande qu'on travaille conformément aux plans réalisés par Saint-Rémy pour la construction d'une nouvelle enceinte. Est-ce une version améliorée du premier devis formulé en 1519 ? Saint-Rémy est alors ingénieur militaire et a travaillé avec Antonio da Castello, ingénieur italien qui, repéré au cours de ses campagnes d'Italie, a été recruté par le roi pour fortifier les places en Artois. L'avenir dira que la proposition de Saint-Rémy ne fut pas réalisée. Sans projet d'ensemble, la cité continue de se renforcer de manière désorganisée, comme au rempart situé entre la porte de Gloriette et la tour du Bourreau où on ajoute une plateforme en arrière du mur, mais en laissant des faubourgs en dehors des protections, à l'instar du quartier Saint-Pierre qui, sur son coteau, domine la vieille ville. Ainsi, malgré la volonté royale et celle des échevins, Chalon n'est toujours pas en mesure de tenir un siège de grande ampleur.

La construction de la nouvelle enceinte

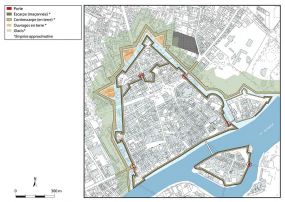

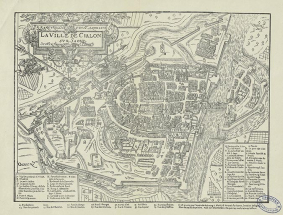

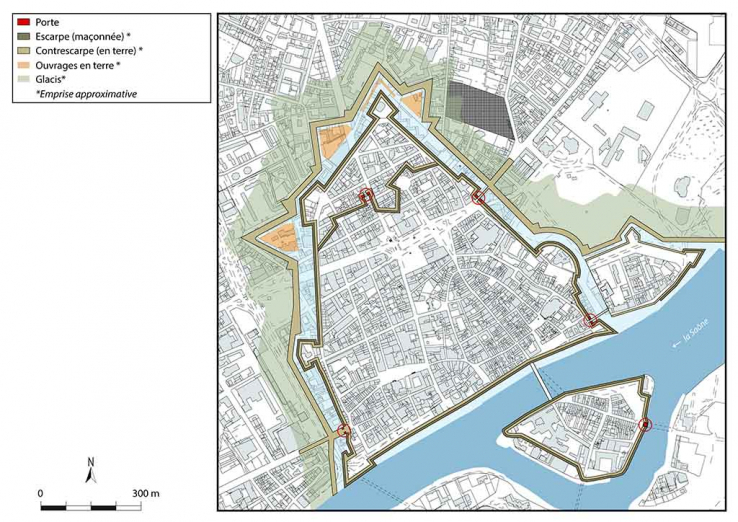

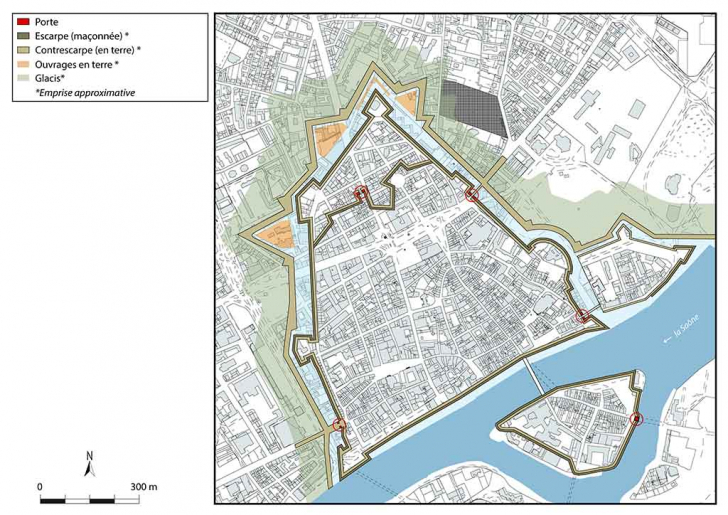

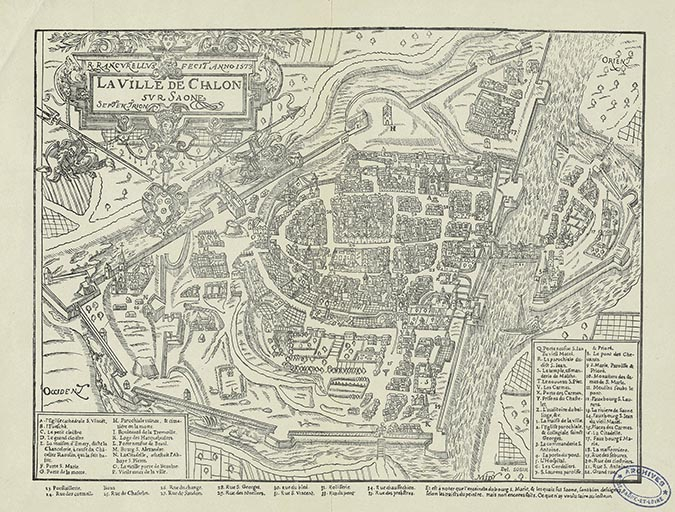

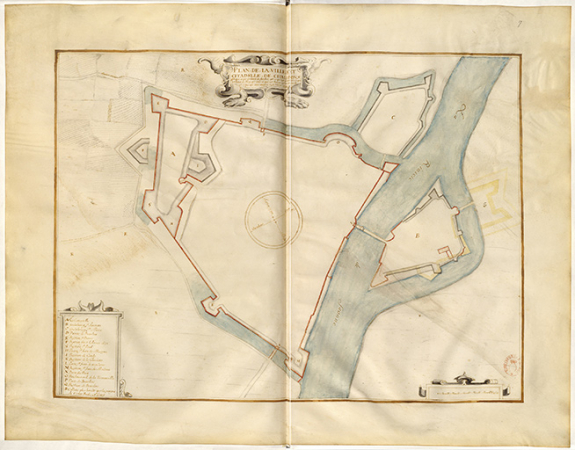

1547 marque un tournant pour la mise en œuvre de l'enceinte désirée par les Chalonnais et le roi après sa visite de la place en 1546. Celui-ci fait appel à Jérôme Bellarmato, ingénieur italien, originaire de Sienne. Après l’avoir chargé d'organiser la nouvelle ville fondée par François 1er, le Havre de Grâce (Normandie), le roi lui confie la fortification de Paris puis celle de Chalon et d’autres places fortes bourguignonnes en tant que commissaire général du roi aux fortifications du duché. Il est assisté par Gabriel Bertholon, maçon du roi. Son objectif est de doter la cité de fronts bastionnés, capables de répondre à l'artillerie contemporaine et de résister à un siège. Il prévoit aussi d'englober le côteau du faubourg Saint-Pierre et son abbaye, point haut de l'agglomération chalonnaise parce qu’il surplombe la vieille ville. Cette nouvelle enceinte, close par des courtines ponctuées de sept nouveaux bastions, agrandit le périmètre de la ville, mais son tracé oblige à la destruction d'habitations dans les faubourgs de Saint-Alexandre et de Saint-André notamment. Après la mort de François 1er le 31 mars 1547, Henri II continue le projet initié par son père. Le chantier débute en 1547 et va s’échelonner sur 50 ans. On considère qu'au décès de Bellarmato en 1555, une grande partie des ouvrages sont quasiment réalisés. La construction a commencé par le futur bastion Saint-Pierre et ses travaux de terrassements, boulevard et fossés. Le plan de Rancurel de 1573 permet d'avoir une représentation fidèle du projet voulu par le Toscan : de forme triangulaire, l'enceinte est, au nord, protégée par les bastions Saint-Paul et Saint-Pierre, se flanquant sur le coteau attenant. Le rempart, à l'est, est pourvu des bastions du Saulx (ou de la Gloriette), à l'emplacement de la tour du Chastel et de Saint-Jean-de-Maisel, en lieu et place de la tour près de la Saône. La courtine est percée par la porte de ville dite de Lyon, qui selon Pierre Gras fut "plusieurs fois murée et réédifiée à un emplacement voisin, en 1563-1564 et en 1585-1604". Sur le versant ouest, depuis le bastion Saint-Pierre, le bastion royal protège la porte de Beaune, la courtine se prolongeant vers le bastion de la Motte et celui de la Poterne. Entre ces deux ouvrages, la muraille datant de la basse enceinte est conservée. Enfin, la porte Sainte-Marie relie le faubourg du même nom. Sur l'initiative de Bellarmato, la porte de Beaune ou Beaulne devient la porte principale de la cité, encadrée par une caserne et un corps de garde, entraînant par conséquent la suppression de la porte du Pontet. Ce nouveau tracé défensif amène la démolition de tours et de remparts bâtis par les anciens ducs, conservant uniquement celui érigé le long de la Saône. Les faubourgs Saint-Laurent et Sainte-Marie demeurent en dehors de ces nouvelles fortifications d'agglomération. A Sainte-Marie, on construit deux bastions complétés par un talus de terre en guise de rempart, mais les crues récurrentes de la Saône endommagent régulièrement ces ouvrages. L'île Saint-Laurent dispose déjà d'un rempart depuis 1544 et mais il faudra attendre la fin du 16e siècle pour que cet espace soit ceinturé. La mise en eau des fossés nouvellement creusés est réalisée par le détournement du bief Palechat, dont des portions qui alimentaient les anciens fossés de la basse enceinte sont désormais à ciel ouvert et devenues des égouts (égout de Gloriette parallèle à l'ancienne muraille qui reliait la tour Chastel et la porte du Pontet).

Une citadelle pour contrôler la ville

Lorsque Bellarmato conçoit les plans des nouvelles fortifications de la ville, il n'envisage pas l'implantation d'une citadelle. L'établissement de cette forteresse est la conséquence des guerres de Religion. A la mort d’Henri II, l'affaiblissement du pouvoir royal et le soutien d'une partie de la population aux idées de la Réforme portée par Luther en Europe et Calvin en France créent une fracture au sein de la société. Une guerre civile éclate en 1562. Chalon se trouve au cœur de ces affrontements. La ville est envahie par les huguenots en mai 1562. Ils vandalisent et pillent les établissements religieux dont l'abbaye Saint-Pierre fortifiée au Moyen-Age. Les réformés menés par leur chef Montbrun s'installent sur place et chassent les moines. L'occupation est de courte durée : une troupe royale sous le commandement de Gaspard de Saulx est envoyée à Chalon pour déloger Montbrun et ses hommes. Avertis, ils fuient avant l'arrivée des militaires du roi. A peine les lieux libérés, les agents de Charles IX transforment l'abbaye en citadelle, profitant de sa position stratégique pour mieux contrôler et surveiller la population. Dès 1562, un mur en terre est élevé pour séparer l'espace occupé par la citadelle du reste de l'enceinte. Les travaux de perfectionnement vont être longs, faute d'argent. Mais à la fin du 16e siècle, le mur en terre est totalement maçonné, percé au centre d'une porte surveillée par le bastion dit de Condé et à chaque extrémité par des demi-bastions.

Le 17e siècle : ajouts d'ouvrages extérieurs et renforcement de l'enceinte

Le coût de construction et l’entretien de l'enceinte sont conséquents et ralentissent l'avancée des travaux comme au faubourg Sainte-Marie. Alors que les fortifications ont été largement financées par le Trésor royal sous le règne d'Henri II, le perfectionnement et l'entretien incombent en partie aux chalonnais et aux villages alentours : les échevins créent des impôts et des taxes sont perçues à chaque porte de la ville ou au passage des bateliers sur les marchandises transitant par l'agglomération. Des octrois sont concédés par le roi à la municipalité. La menace d'une attaque est toujours présente, ce qui entraine l'intendance à accorder chaque année une somme pour les places fortes de la Province. Ces rentrées d'argent vont servir à cette époque à renforcer l'enceinte par des ouvrages extérieurs. Le front nord est équipé de plusieurs demi-lunes et une contregarde est placée en soutien du bastion Saint-Pierre, considéré comme le verrou de la cité ; ces ouvrages sont censés améliorer le flanquement imparfait des bastions entre eux. Ils sont élevés après 1634 selon les plans connus à cette période. L'enceinte nécessite un entretien permanent et des réparations. En juin 1635, Louis XIII demande à l’ingénieur d'Argencourt, maréchal de bataille des armées du roi, de se rendre à Chalon et "d'y faire travailler aux fortifications". Louis XIV visite la place forte en 1658 et fait réparer la muraille en 1663, 1665 et 1673. Il réitère l'obligation faite aux chanoines de Saint-Vincent et Saint-Georges de contribuer aux réparations. Le royaume mène des offensives notamment dans la région des Flandres espagnoles. Pour le roi, il est nécessaire de conserver des places fortes capables de résister à des attaques pouvant venir de Suisse. Les plans produits à la fin de ce siècle montrent que les faubourgs Saint-Laurent et Sainte-Marie disposent de remparts et bastions maçonnés. En décembre 1667 une ordonnance de Louis, duc de Bourbon et prince de Condé, déclare que seront détruits ou expropriés toutes les maisons ou jardins établis sur l’esplanade (devant la citadelle) car appartenant au roi et que leurs propriétaires auront une amende de 50 livres, utilisées pour réparer les bastions de la Trémouille, de Gloriette et de Saint-Jean-de Maisel. Mais l'annexion en 1674 de la Franche-Comté par les troupes royales éloigne Chalon de la frontière du pays et lui donne une importance militaire moindre. On observe rapidement que certains remparts et bastions, concédés à des particuliers, sont arborés (rempart Saint-Vincent ou encore esplanade de la citadelle) et servent de lieux de promenade. Dès 1676, un bastion est loué à Philippe Morel au faubourg Sainte-Marie ; en 1685, un arrêt du Conseil d'Etat donne le bastion de Saint-Jean-de-Maisel à l’évêque de Tassy à condition qu'il rembourse aux chevaliers de l'arbalète le prix de leur maison construite à ce lieu ; en 1780, le bastion de Saulx (ou Gloriette) est acensé à un dénommé Deveau. Ces concessions sont le moyen pour la ville d'entretenir les ouvrages, cette charge incombant à ceux qui en jouissent. Vauban visite la cité le 26 mars 1692 et constate que c'est "une place négligée depuis trop longtemps". Malgré le recul vers l'est des fronts en guerre, il conseille de ne pas la délaisser "si par malheur la frontière revenant ou elle a esté".

Déclin et démantèlement de la Place forte de Chalon-sur-Saône

L'amorce de ce déclin prend racine à la fin du siècle précédent et tend à s’accélérer après 1800.

Au 18e siècle, le renforcement de l'enceinte n'est plus un sujet prioritaire pour la Couronne. Seuls les bâtiments de la citadelle appartenant au roi disposent de crédits pour leur entretien et réparation. Décidées lors des conseils du roi, les sommes allouées sont accordées à l'intendance de la province et remises par le trésorier aux places concernées. Les travaux portent généralement sur les logements du gouverneur et du lieutenant de la citadelle, le casernement des soldats, l'entretien des jardins et clôtures, ainsi que quelques chantiers sur les ouvrages de la citadelle nécessitant une restauration. Ainsi, l'entretien et les restaurations de l’enceinte sont à la charge de la ville et de ses échevins, avec la contribution de la noblesse et du clergé. Le déclin de la place se manifeste de plusieurs façons : destruction d'ouvrages comme le cavalier du bastion royal en 1739, création de promenades aux bastions et remparts impulsée par Henri Félix de Tassy, évêque de Chalon au début du 18e siècle ou bien avec le maire Maurice Perrault qui en aménage au bastion de Sainte-Marie dans les années 1750. En 1729, le marquis d'Asfeld, surintendant des fortifications, autorise la plantation d'arbres sur l'esplanade de la citadelle. La garnison présente à Chalon à cette époque se compose essentiellement d'invalides, permettant de soulager l'hôtel-Dieu parisien, ce qui est symptomatique de l'absence de menaces. Des mémoires rédigés au cours du 18e siècle exposent les fortes dégradations de l'enceinte, notamment le demi-bastion de Beaune dont la face est totalement ruinée et le fossé comblé. Un document de la direction du duché de Bourgogne en 1745 déclare que tous les bastions de la ville et autres ouvrages militaires sont loués ou donnés à des particuliers par les échevins. La raison principale qui est présentée est l'inutilité de l'enceinte et plus encore celle de la citadelle. La municipalité avance également qu'aucune somme n’est engagée par le roi pour l'entretien des ouvrages de la cité, alors que Chalon est considérée comme une ville pouvant servir de base arrière et de garnison. Les magistrats de la ville proposent de bâtir pour des compagnies de passage un corps de caserne sur l'esplanade avec écuries, mais ce projet ne voit pas le jour, faute d’autorisation. La Ville laisse quasiment à l'abandon ses anciennes fortifications, hormis les quatre portes, conservées pour assurer des rentrées d'argent via les taxes ou octrois sur les marchandises.

La fin du 18e siècle voit s’accélérer ce processus d'abandon et de démolition de l'enceinte. La ville, enserrée, souhaite s'ouvrir davantage. Les ouvrages avancés (demi-lunes et contregarde) sont démantelés. En 1787, la citadelle est concédée à la municipalité. Cette concession est le fruit d’une longue attente car dès 1627, les échevins avaient demandé la démolition de la forteresse, requête non aboutie du fait que le roi souhaitait conserver une mainmise sur l'agglomération chalonnaise. La destruction des bâtiments et ouvrages militaires, notamment le rempart intérieur, entraîne la création d'un nouveau quartier à vocation résidentielle, constitué de maisons et immeubles. L’autre fait majeur à cette époque est l'implantation du canal du Centre, dont le débouché sur la Saône se fait à Chalon. Le creusement du bassin de l'obélisque, sous la responsabilité de l'ingénieur Emiland Gauthey, impose la destruction de toute la partie sud-est de l'enceinte moderne (portion comprise du bastion Saint-Paul à celui de la Gloriette). L'arrivée de cette voie d'eau développe l'économie et l'activité de la ville, provoquant une augmentation de la population.

Chalon, malgré une défense héroïque face aux troupes autrichiennes, récompensée en janvier 1814 par l’attribution de la Légion d'honneur, sera occupée plusieurs mois par l'ennemi. Néanmoins cet épisode ne ralentit pas le processus de démantèlement avec le comblement de la quasi-totalité des fossés et la destruction de la porte de Beaune. L'aménagement d’une nouvelle artère, la route de Paris, impose le percement de la courtine qui relie les bastions Saint-Pierre et Saint-Paul. Enfin, le développement du commerce, favorisé par le canal, transforme la physionomie de la cité, avec la construction de quais en lieu et place du rempart sur les bords de Saône. Seule la construction, vers 1830, d'une caserne à l'île Saint-Laurent rappelle le rôle militaire de la ville.

Les 20e et 21e siècles : les fortifications chalonnaises à l'épreuve de leur conservation et de leur restauration

A l'instar d'autres places fortes de la région comme Auxonne ou Beaune, la municipalité engage une politique de sauvegarde de ses ouvrages fortifiés datant de la période moderne. Cela se manifeste dans un premier temps par une volonté de reconnaissance de ce patrimoine, puis se concrétise par une protection au titre des Monuments historiques. En 1937, neuf sites sont classés : les bastions Saint-Pierre, Saint-Paul (en partie), Sainte-Marie, de la Motte et Royal et les fragments restants des remparts Saint-Pierre, Saint-Vincent, Saint-Laurent et de la Gloriette.

En 1992, une étude préalable à la restauration et la mise en valeur dirigées par Fréderic Didier, architecte en chef des Monuments historiques, permet d’établir un état des lieux des édifices du 16e siècle. Les travaux qui seront menés par la suite consistent à consolider les remparts Saint-Vincent et Saint-Pierre, à les mettre aux normes et à réhabiliter les promenades. En 1995, c’est le bastion Saint-Pierre qui est en chantier, avec la consolidation de sa galerie d'escarpe. En 2001, les Chalonnais peuvent suivre la réhabilitation du bastion Royal, qui défendait l'ancienne porte de Beaune. Enfin, l'un des derniers chantiers est celui qui s'est déroulé en 2011 au bastion Saint-Paul. Ce chantier consistait à remonter les assises de l'ouvrage, reprendre le parement et rehausser le cordon.

Ces travaux de restauration et d'embellissement sont valorisés par le biais d'actions menées par la Ville et son service patrimoine. Les visites et expositions sont le moyen de transmettre à la population cet héritage, qui confère à Chalon un rôle historique et patrimonial.

Historique

Un rempart, appelé "haute enceinte", est érigé dès la fin du 3e siècle ou le tout début du 4e siècle. Pierre Gras décrit cette muraille comme "formant une demi-ellipse appuyée à la Saône". L'enceinte, bâtie de briques et de pierres, est percée de trois portes et une poterne (en direction du faubourg Sainte-Marie), lesquelles sont flanquées de tours. Des tours sont également élevées le long de ce rempart. Une étude tend à montrer qu'il en existait 18. Une partie de cette muraille existe encore rue Edgar Quinet au niveau du palais épiscopal (tour de l'évêché). Philippe le Hardi poursuit les travaux engagés en 1350 par les échevins pour moderniser les remparts de Chalon devenus obsolètes. Cette nouvelle fortification, nommée "basse enceinte" est construite du 14e au 15e siècle. Elle s'appuie en partie sur les murailles antiques, mais agrandit le périmètre de sureté de Chalon vers l'ouest, formant désormais un rectangle. Au 14e siècle, de nouveaux quartiers, intégrés à cette ceinture fortifiée, sont protégés par des fossés auxquels on adjoint des palissades. Il faut attendre le règne de Philippe le Bon pour la construction d'une muraille, composée de courtines et tours de guets, remplaçant les palissades trop vulnérables. En 1493, Chalon devient ville frontière et place forte royale. Malgré les chantiers opérés lors du règne des ducs de Valois, l'enceinte de la cité est fragile. Des boulevards sont élevés au début du 16e siècle autour des murailles ducales. Jérôme Bellarmato, ingénieur italien originaire de Sienne, est appelé par le roi qui lui confie la fortification de Chalon après avoir travaillé à celles de Paris et de places fortes bourguignonnes en tant que commissaire général du roi aux fortifications du duché. Il est assisté par Gabriel Bertholon, maçon du roi. Cette nouvelle enceinte, close par des courtines ponctuées de sept nouveaux bastions, agrandit le périmètre de la ville. Le tracé oblige à la destruction d'habitations dans les faubourgs de Saint-Alexandre et de Saint-André notamment. Après la mort de François 1er, le 31 mars 1547, Henri II continue le projet initié par son père. Le chantier débute en 1547 et va s’échelonner durant 50 ans. On considère qu'au décès de Bellarmato en 1555, une grande partie des ouvrages sont quasiment réalisés. En 1562, l'abbaye Saint-Pierre est prise d’assaut puis occupée par les huguenots. Ils sont rapidement chassés par des soldats du roi. Charles IX décide de transformer l'abbaye en citadelle, profitant de la position stratégique pour mieux contrôler et surveiller la population. La menace d'une attaque toujours présente, le front nord est équipé de plusieurs demi-lunes et une contregarde est placée en soutien du bastion Saint-Pierre, considéré comme le verrou de la cité ; ces ouvrages sont censés améliorer la protection et le flanquement imparfait des bastions entre eux. Ils sont élevés à partir de 1634. Mais l'annexion de la Franche-Comté en 1674 par les troupes royales éloigne Chalon de la frontière du pays et lui fait perdre son importance militaire. La fin du 18e siècle se caractérise par une désaffection et un abandon de l'enceinte. La ville est enserrée et souhaite s'ouvrir davantage. Les ouvrages avancés (demi-lunes et contregarde) sont démantelés. En 1787, la citadelle est concédée à la Ville. D'autres démolitions interviennent avec la création du canal du Centre. Au 20e siècle, la municipalité engage une politique de sauvegarde des ouvrages fortifiés de la période moderne encore présents. Cela se manifeste par une volonté de reconnaissance de ce patrimoine qui se concrétise par une protection au titre des Monuments historiques : en 1937, neuf sites appartenant à la municipalité sont classés.

- 3e siècle

- 2e moitié 15e siècle

- 16e siècle

- 17e siècle

- 18e siècle

Date de naissance : 24/08/1493 - date de décès : 28/04/1555

Bellarmato, Girolamo, architecte et ingénieur. Né le 24 aout 1493 à Sienne, il fuit l'Italie et est présenté à François 1er. Le roi lui confie le chantier du Havre des fortifications ainsi que le tracé urbain de la future ville. Nommé en 1546 «<span style="font-style:italic;">commissaire général du roi aux fortifications du duché de Bourgogne</span>» , il est chargé de fortifier la nouvelle enceinte de chalon-sur-Saône, place forte du roi. Il y meurt en 1555.

Bertholon, Gabriel. milieu du 16e siècle. Maître maçon du roi, il assiste l'ingénieur Bellarmato pour la construction de l'enceinte de chalon dans les années 1550.

Description

L'enceinte construite au 16e siècle constituait un triangle dont la base s'appuyait contre un rempart parallèle à la Saône et dont la pointe haute, le bastion Saint-Pierre, verrou du système défensif. Depuis cet ouvrage, des courtines dotées de bastions, au nombre de sept (une fois la citadelle achevée), encerclaient la ville, le tout renforcé de fossés. Certains secteurs conservent la muraille de la basse enceinte : c'est le cas entre les bastions de la Motte et Royal, protégés autrefois par une zone marécageuse et renforcés de quelques guérites (disparues). Actuellement, cinq bastions seulement, tous maçonnés, sont encore en place. Ceux de la Poterne, des Minimes, de Saulx et de Saint-Jean-de-Maiszel ont été démolis à cause des travaux d'aménagement du canal du Centre et de la volonté municipale de désengorger le centre urbain, devenu trop restreint au 19e siècle. Les faubourgs Sainte-Marie et de l'île Saint-Laurent disposaient de leur propres remparts et bastions. Quatre portes de ville desservaient la cité, toutes démolies : celles de Beaune (la principale), Saint-Jean de Maisel, Sainte-Marie et des Echavannes.

- calcaire

- brique

- pierre de taille

- moellon

- système bastionné

Source(s) documentaire(s)

-

Service Historique de la Défense, Vincennes : 1 VH 558. Projets des travaux à effectuer aux bâtiments militaires de la place : mémoires, états, correspondance, plans. 1691-1875.

Service Historique de la Défense, Vincennes : 1 VH 558. Projets des travaux à effectuer aux bâtiments militaires de la place : mémoires, états, correspondance, plans. 1691-1875.Lieu de conservation : Ministère de la Défense, Service historique de la Défense, Vincennes - Cote du document : 1 VH 558 -

Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : C 189. Etats annuels des travaux ordonnés par le Roi, avis transmis par le ministre de la guerre à l'Intendant de l'ordonnancement des sommes à payer par le trésorier général des fortifications à Dijon. 1697-1754.

Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : C 189. Etats annuels des travaux ordonnés par le Roi, avis transmis par le ministre de la guerre à l'Intendant de l'ordonnancement des sommes à payer par le trésorier général des fortifications à Dijon. 1697-1754.Lieu de conservation : Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon - Cote du document : C 189 -

Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : C 190. Devis et cahiers des charges dressés par les ingénieurs, procès-verbaux d'adjudication devant le subdélégué de l'Intendant et toisés estimatifs des travaux. 1680-1750.

Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : C 190. Devis et cahiers des charges dressés par les ingénieurs, procès-verbaux d'adjudication devant le subdélégué de l'Intendant et toisés estimatifs des travaux. 1680-1750.Lieu de conservation : Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon - Cote du document : C 190 -

Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : C 3643. Lettres, arrêts, ordonnances, etc. traitant des fortifications de Chalon Seurre et autres. 1551-1790.

Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : C 3643. Lettres, arrêts, ordonnances, etc. traitant des fortifications de Chalon Seurre et autres. 1551-1790.Lieu de conservation : Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon - Cote du document : C 3643 -

Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : C 3644. Citadelle de Chalon. [16e siècle].

Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : C 3644. Citadelle de Chalon. [16e siècle].Lieu de conservation : Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon - Cote du document : C 3644 -

Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : c 191. Devis, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication, toisés estimatifs faisant suite aux précédents. 1752-1789.

Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : c 191. Devis, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication, toisés estimatifs faisant suite aux précédents. 1752-1789.Lieu de conservation : Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon - Cote du document : C 191 -

Archives municipales de Chalon-sur-Saône : CC 16. Impôts et comptabilité. 1355-1791.

Archives municipales de Chalon-sur-Saône : CC 16. impôts et comptabilité. 1355-1673.Lieu de conservation : Archives municipales, Chalon-sur-Saône - Cote du document : CC 16 -

Archives municipales, Chalon-sur-Saône : Série DD. Biens communaux - eaux et forêts - travaux publics - voirie. 1361-An V.

Archives municipales, Chalon-sur-Saône : Série DD. Biens communaux - eaux et forêts - travaux publics - voirie. 1361-1791.Lieu de conservation : Archives municipales, Chalon-sur-Saône - Cote du document : DD -

Archives municipales, Chalon-sur-Saône : Série EE. Affaires militaires. 1361-1782.

Archives municipales, Chalon-sur-Saône : Série EE. Affaires militaires. 1361-1782.Lieu de conservation : Archives municipales, Chalon-sur-Saône - Cote du document : EE

-

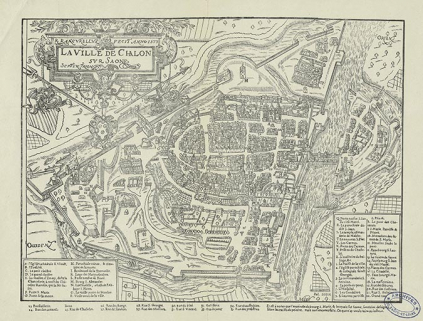

La ville de Chalon sur Saône. 1573.

La ville de Chalon sur Saône. Dessin, par Rancurel. 1573. 42 X 33 cm, sans échelle.Lieu de conservation : Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon - Cote du document : 2 Fi 1/134 -

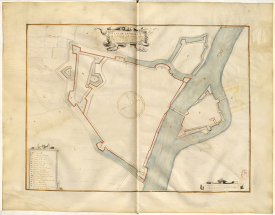

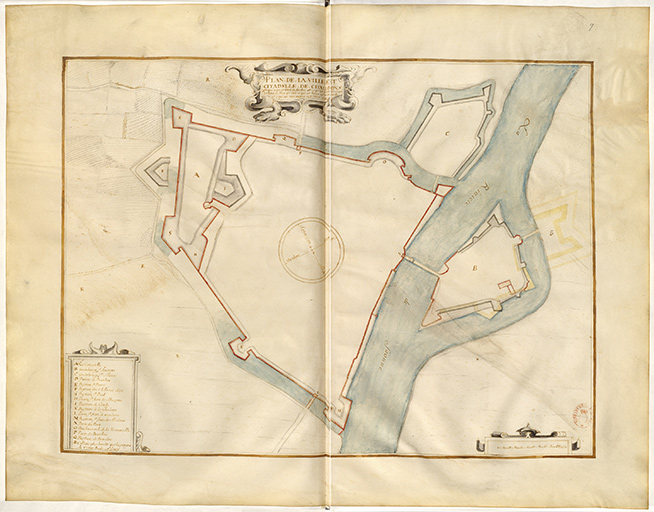

Recueil de plans de fortications de villes de Bourgogne : plan de la ville et de la citadelle de [Challon]. 1638.

Recueil de plans de fortications de villes de Bourgogne : plan de la ville et de la citadelle de [Challon]. Atlas (document cartographique manuscrit), s.n. 1638.Lieu de conservation : Bibliothèque nationale, Paris -

Plan de la ville et citadelle de Chalon sur Saône. S.d. [1638-1685].

Plan de la ville et citadelle de Chalon sur Saône. Dessin (plume, lavis), sn. S.d. [1638-1685].Lieu de conservation : Ministère de la Défense, Service historique de la Défense, Vincennes - Cote du document : Atlas 98 -

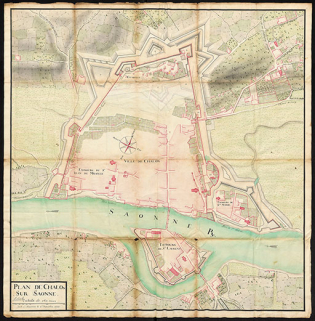

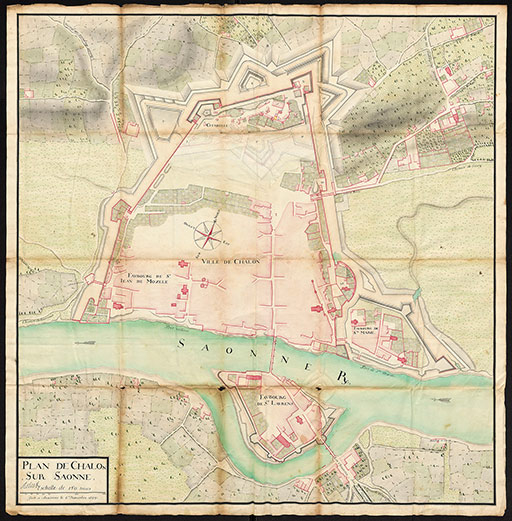

Plan de Chalon sur Saône. 1699.

Plan de Chalon sur Saône. Dessin (plume, lavis), par Robert. 1699. Echelle de 150 toises.Lieu de conservation : Ministère de la Défense, Service historique de la Défense, Vincennes - Cote du document : 1 VH 558 -

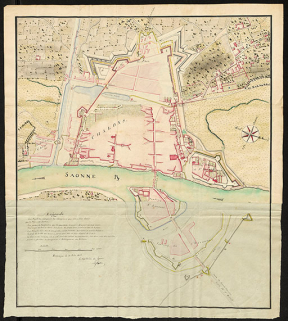

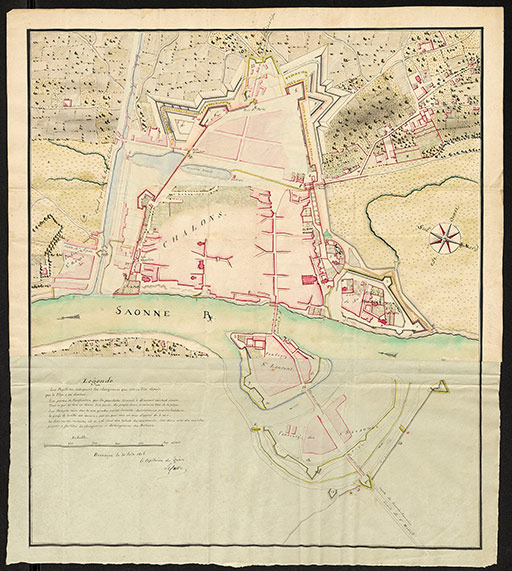

Plan de Chalons. S.d.

Plan de Chalons. Dessin (plume, lavis), s.n. S.d. Echelle de 200 toises.Lieu de conservation : Ministère de la Défense, Service historique de la Défense, Vincennes - Cote du document : 1 VH 558 -

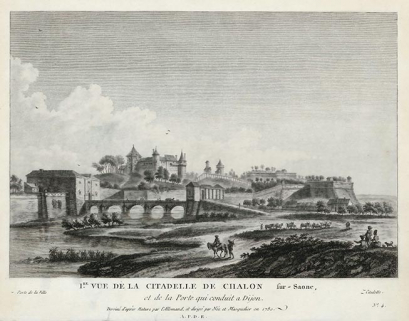

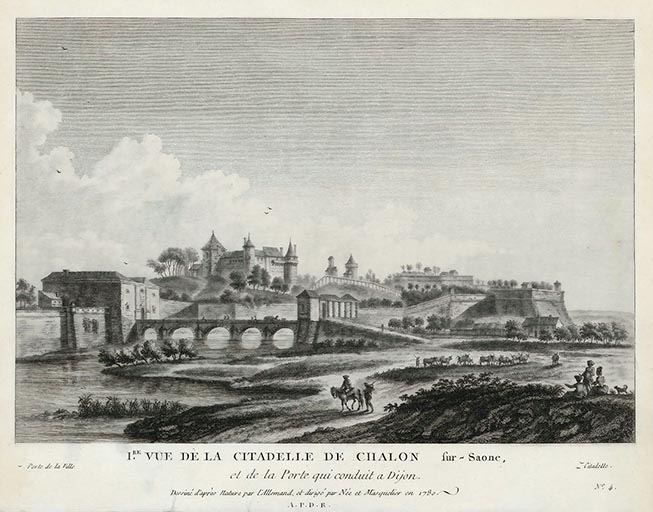

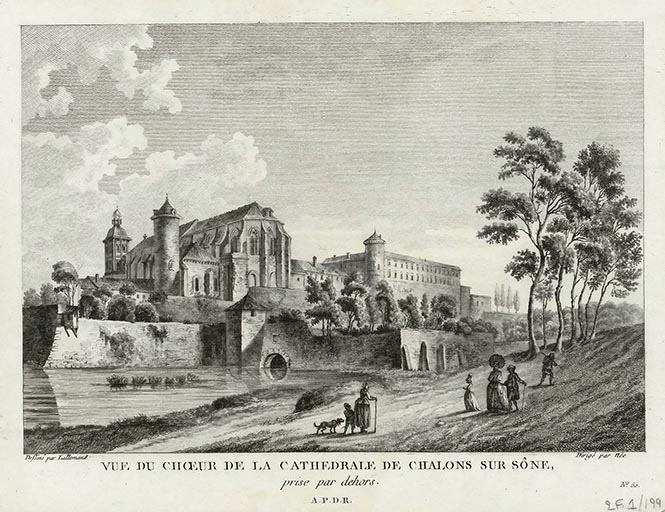

Chalon-sur-Saône.- Première vue de la citadelle et de la porte qui conduit à Dijon. 1780.

Chalon-sur-Saône.- Première vue de la citadelle et de la porte qui conduit à Dijon. Dessin (ou estampe), par Lallemand. 1780. 31 X 19 cm, sans échelle.Lieu de conservation : Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon - Cote du document : 2 Fi 1/197 -

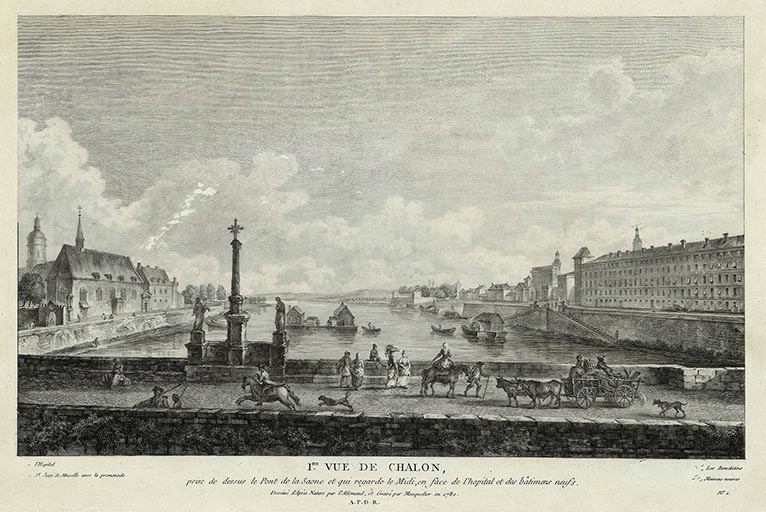

Chalon-sur-Saône.- Première vue prise de dessus le pont de la Saône et qui regarde le midi, en face de l'hôpital et des bâtiments neufs. 1780.

Chalon-sur-Saône.- Première vue prise de dessus le pont de la Saône et qui regarde le midi, en face de l'hôpital et des bâtiments neufs. Dessin (ou estampe), par Lallemand. 1780. 50,5 X 33 cm, sans échelle.Lieu de conservation : Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon - Cote du document : 2 Fi 1/203 -

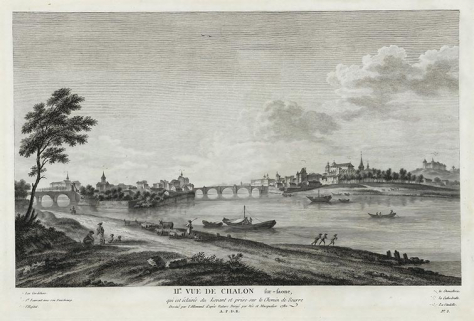

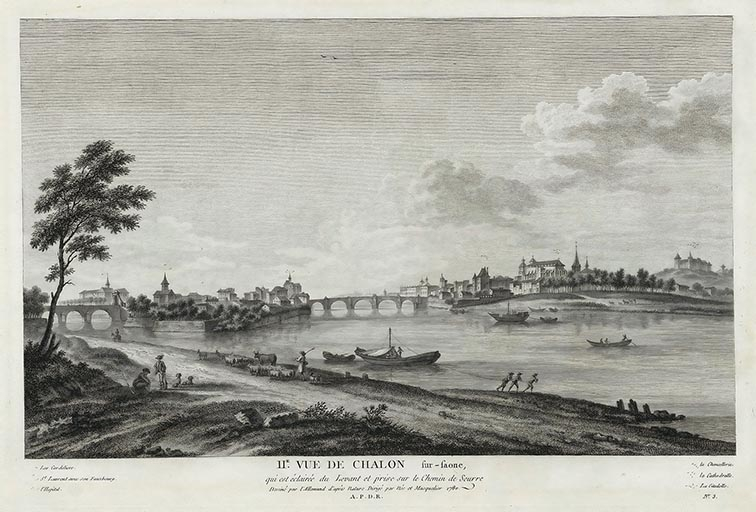

Chalon-sur-Saône.- Deuxième vue de Chalon qui est éclairée du levant prise sur le chemin de Seurre. 1780.

Chalon-sur-Saône.- Deuxième vue de Chalon qui est éclairée du levant prise sur le chemin de Seurre. Dessin (ou estampe), par Lallemand. 1780. 50,5 X 33 cm, sans échelle.Lieu de conservation : Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon - Cote du document : 2 Fi 1/204 -

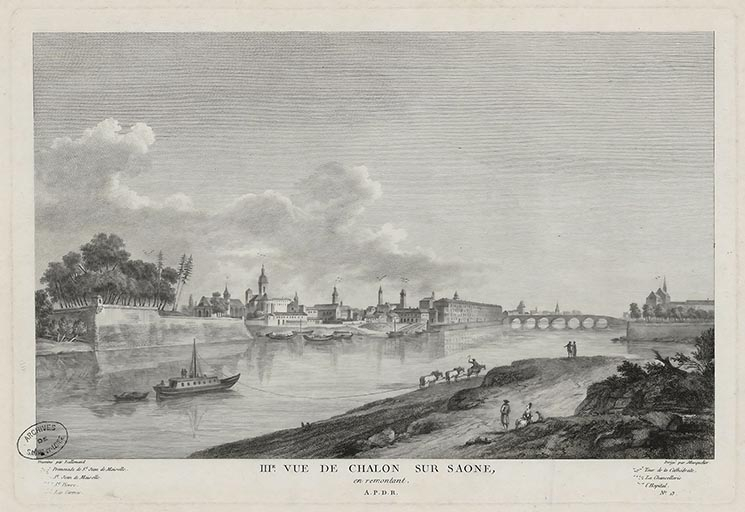

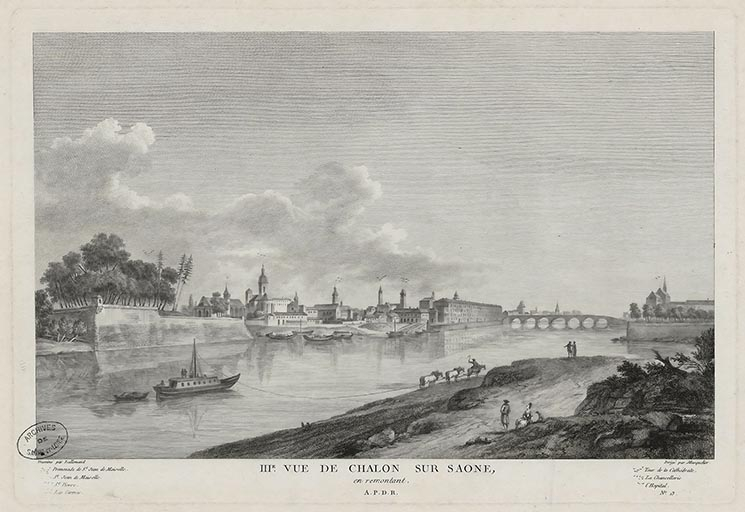

Chalon-sur-Saône.- "IIIe vue de Chalon-sur-Saône en remontant". S.d. [18e siècle].

Chalon-sur-Saône.- "IIIe vue de Chalon-sur-Saône en remontant" [promenade de Saint-Jean-de-Maiselle, Saint-Jean-de-Maiselle, Saint-Pierre, les Carmes, tour de la cathédrale, la chancellerie, l'hôpital]. Dessin (ou estampe), par Lallemand. S.d. [18e siècle]. 52 X 34 cm, sans échelle.Lieu de conservation : Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon - Cote du document : 2 Fi 1/9 -

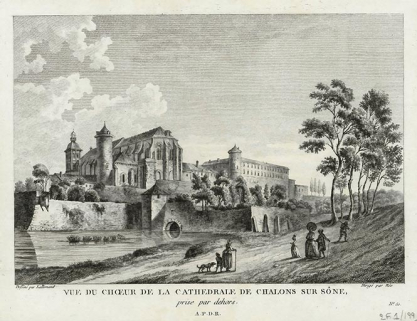

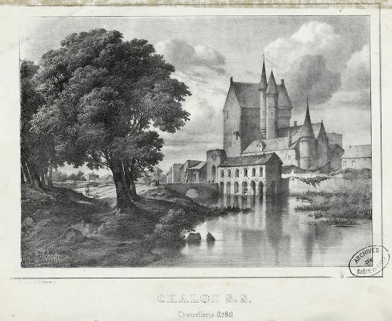

Chalon-sur-Saône.- Chancellerie. 1780.

Chalon-sur-Saône.- Chancellerie. Dessin (ou estampe), s.n. [Lallemand]. 1780. 28,5 X 21,5 cm, sans échelle.Lieu de conservation : Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon - Cote du document : 2 Fi 1/95 -

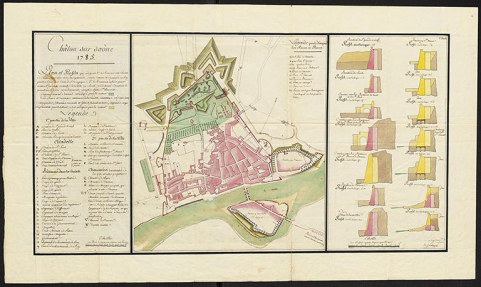

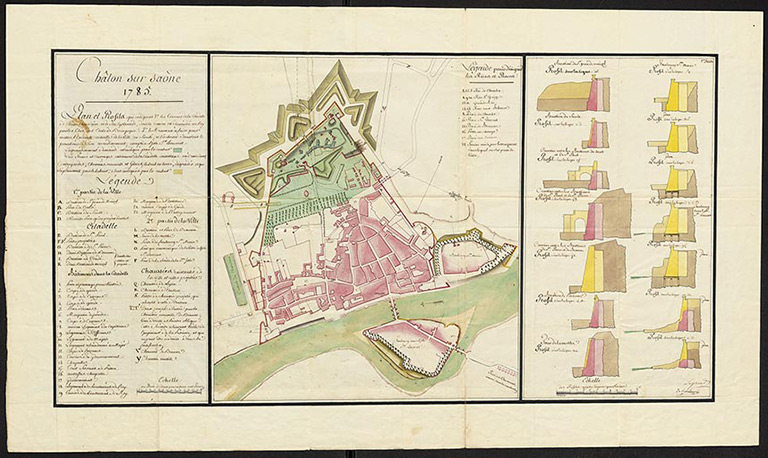

[Chalon-sur-Saône, plan et profils]. 1785.

[Chalon-sur-Saône, plan et profils]. Dessin (plume, lavis), par Legrand. 1785. Échelle de deux pouces pour 100 toises.Lieu de conservation : Ministère de la Défense, Service historique de la Défense, Vincennes - Cote du document : 1 VH 558 -

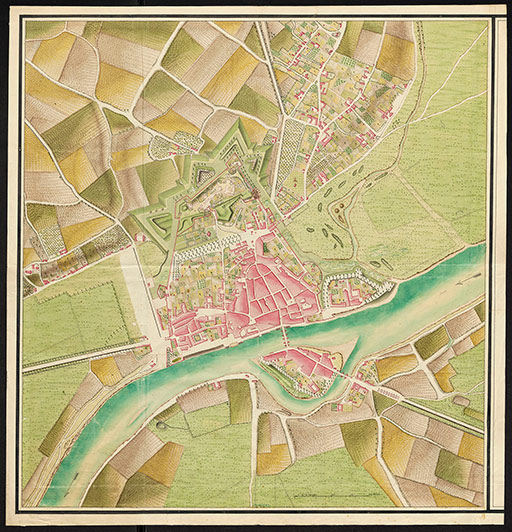

[Plan de Chalon-sur-Saône]. 1815.

[Plan de Chalon-sur-Saône]. Dessin (plume, lavis), par Lefaivre. 1815. Echelle de 500 m.Lieu de conservation : Ministère de la Défense, Service historique de la Défense, Vincennes - Cote du document : 1 VH 558 -

36.- Chalon sur Saône.- La rue Edgar Quitet. S.d.

36.- Chalon sur Saône.- La rue Edgar Quintet. Carte postale. S.d. [1ère moitié 20e siècle]. LL édition.Lieu de conservation : Archives municipales, Chalon-sur-Saône - Cote du document : 30num166 -

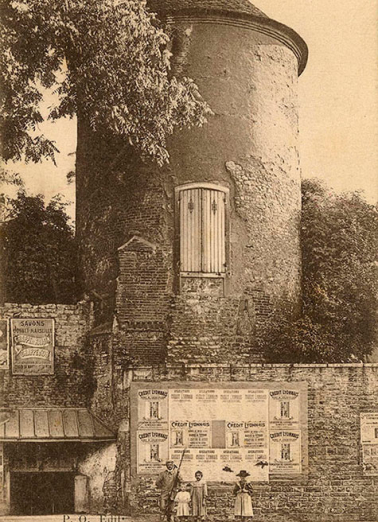

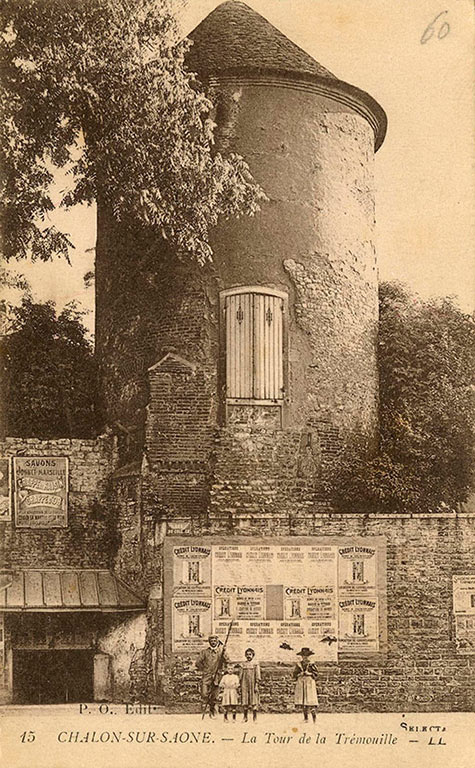

15. CHALON-SUR-SAONE.- La Tour de la Trémouille - LL. S.d.

15. CHALON-SUR-SAONE.- La Tour de la Trémouille - LL. Carte postale. S.d. P.O. édit.Lieu de conservation : Archives municipales, Chalon-sur-Saône - Cote du document : 30Num242

-

Bodin, Sophie. Chalon, sur la Saône. Une ville frontalière au temps de la Renaissance (1477-1610). 2024.

Bodin, Sophie. Chalon, sur la Saône. Une ville frontalière au temps de la Renaissance (1477-1610). Vy-lès-Filain : Editions Franche-Bourgogne, 2024. -

Gras, Pierre. Les fortifications et la topographie ancienne de Chalon. 1943.

Gras, Pierre. Les fortifications et la topographie ancienne de Chalon. In : Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon-sur-Saône, t. 30, 1943. -

Histoire de Chalon-sur-Saône. 2005.

Histoire de Chalon-sur-Saône. Dir. Pierre Lévêque. Dijon : Éditions universitaires de Dijon, 2005. -

Le Hallé, Guy. Histoire des fortifications en Bourgogne. 1990.

Le Halle Guy. Histoire des fortifications en Bourgogne. Ed : Martelle (Amiens). 1990. 237 p. -

Rapport d'opération diagnostic archéologique sous la direction de Pierre Quenton. Fortifications XVIe- XVIIe siècles et berges de la Genise XVIe/XVIIe-XXe siècle. 2020.

Rapport d'opération diagnostic archéologique sous la direction de Pierre Quenton. Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône, ancien hôpital de l'île Saint-Laurent tranche 1 : Fortifications XVIe- XVIIe siècles et berges de la Genise XVIe/XVIIe-XXe siècle. Inrap Bourgogne-Franche-Comté , décembre 2020. -

Josserand, Max ; Trémeau, Bernard. Une très ancienne forteresse oubliée : le Châtelet de Chalon-sur-Saône. Dans : Chastels et maisons fortes 4, Cecab, 2014, p. 87-112.

Josserand, Max ; Trémeau, Bernard. Une très ancienne forteresse oubliée : le Châtelet de Chalon-sur-Saône. Dans : Chastels et maisons fortes 4, Cecab, 2014, p. 87-112.Document en ligne sur le site du Cecab. -

Morin-Dufoix, Christelle. Les trois enceintes de Chalon-sur-Saône : constructions, remplois, destructions, réhabilitations. 2011.

Morin-Dufoix, Christelle. Les trois enceintes de Chalon-sur-Saône : constructions, remplois, destructions, réhabilitations. Dans : Semur-en-Auxois - Société des sciences historiques et naturelles de Semur-en-Auxois. Les fortifications urbaines en Bourgogne : colloque tenu à Semur-en-Auxois les 10-11 juin 2011. Dijon : Conseil général de la Côte-d'Or, 2015. -

Niepce, Léopold. Des diverses fortifications de Chalon s/S. 1847/49.

Niepce, Léopold. Des diverses fortifications de Chalon s/S. In : Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon-sur-Saône, vol. 2 1847/1849.

À voir

Informations complémentaires

Remparts du 16e siècle: classement par arrêté du 28 décembre 1937.

- fortifications royales et nationales en Bourgogne-Franche-Comté

- fossé

- poterne

- ouvrage avancé

- casemate

- caserne

- courtine

- © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine