CITADELLE

71 - Chalon-sur-Saône

La citadelle

- Dossier IA71003781 réalisé en 2024 revu en 2025

- Auteur(s) : Guillaume Gézolme

Présentation

Lorsque Girolamo Bellarmato, chargé par le roi François 1er des travaux de fortification de Chalon, s'attache à concevoir les plans et le tracé de la future enceinte, il décide d'intégrer le faubourg Saint-Pierre à l'intérieur des futurs remparts de la cité, point culminant de la ville. L’ingénieur n’envisage pas la construction d'une citadelle. Sa création est une conséquence des guerres de Religions qui sévissent au sein du royaume.

Naissance de l'abbaye et du faubourg

Dès l'antiquité, ce territoire est occupé : des fouilles archéologiques révèlent la présence d'une voie romaine (via Agrippa), d’un atelier de bronzier et d’une nécropole sur laquelle une abbaye s'implantera plus tard. L'évêque Flavius est le fondateur de cet établissement, qui prend le nom de Saint-Pierre, à l’époque où Gontran fait construire le châtelet au bord de la Saône. Une communauté s'installe et adopte la règle de Saint-Benoît. Une première chapelle est bâtie. Au 13e siècle, l'abbaye, prospère, érige une église en pierre de taille à deux clochers et plusieurs bâtiments à proximité servant à la vie monastique et au logement de l'abbé. Un cloitre dont on distingue encore les traces complète le site. L'ensemble était protégé par plusieurs tours et par des fossés. Cette présence ecclésiastique favorisa la création du faubourg au Moyen-Age. Cette prospérité s’accroît avec la tenue d'un grand marché hebdomadaire ainsi qu'avec les revenus liés au cimetière de l'abbaye, nécropole principale de Chalon. Une grande partie du côteau était occupée par des vignes. Les ducs, lors de la construction de la "basse enceinte" à partir du 14e siècle, et de son renforcement au 15e siècle par Philippe le Bon, laissent à l'écart ce faubourg, malgré sa situation stratégique.

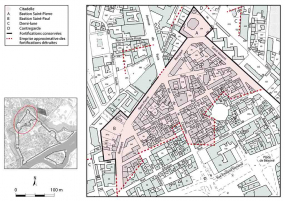

Saint-Pierre et la nouvelle enceinte de Bellarmato

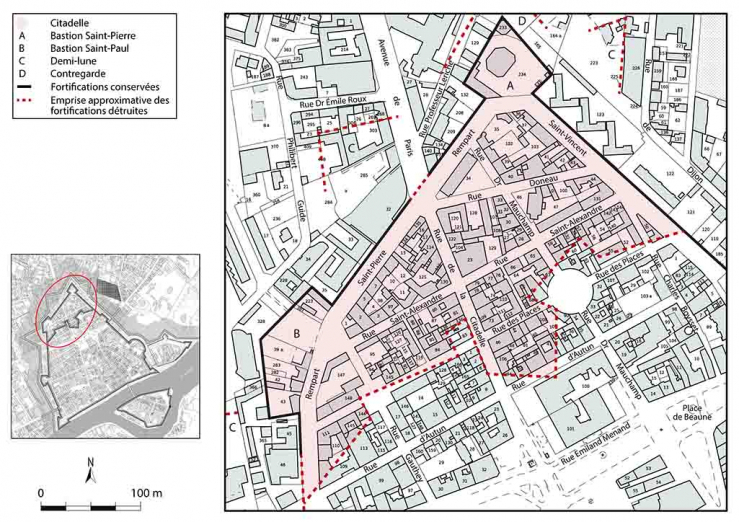

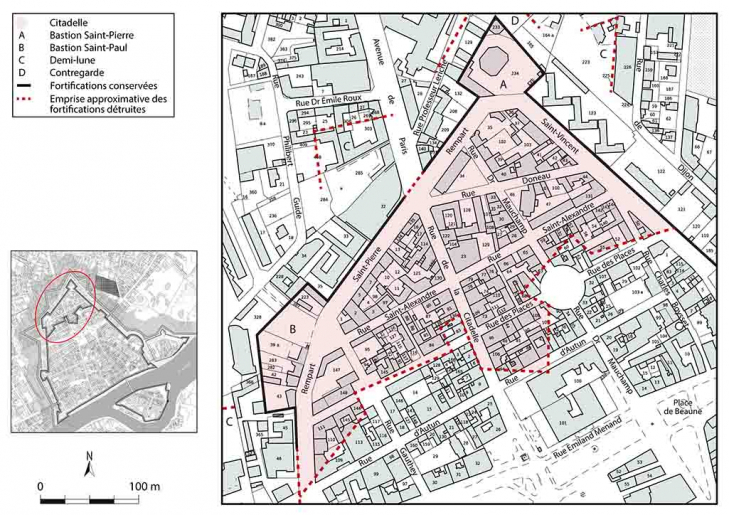

Au moment où le Siennois se voit chargé par le roi de fortifier la place, il a pour consigne d'étendre celle-ci jusqu'au côteau Saint-Pierre, qui surplombe la vieille ville. Les travaux commencent en 1547. Le bastion Saint-Pierre est l'un des premiers ouvrages à sortir de terre. Pièce maîtresse de l'enceinte, il est élevé en avant de l'abbaye. Ce front est complété par le bastion Saint-Paul : les deux ouvrages sont distants de quelques centaines de mètres et reliés par une courtine aujourd'hui partiellement détruite, formant ainsi un front bastionné. Le tracé des remparts impose la démolition de nombreuses habitations aux faubourgs Saint-André et Saint-Alexandre. Vers 1555, l'enceinte est quasiment achevée, le faubourg est parfaitement protégé par les remparts et fossés nouvellement construits.

La construction de la citadelle

Le contexte national est la raison de l'élévation de cette forteresse : la première guerre de Religion éclate en 1561. Une partie de la population française se rallie à la Réforme protestante portée par Luther, et qui a été propagée au sein du royaume par le théologien Jean Calvin. La noblesse française se fracture et des milices huguenotes, soutenues aussi par la bourgeoisie, se forment et attaquent, pillent et saccagent églises, abbayes et autres établissement catholiques. En mai 1562, Chalon est assaillie par les protestants, les édifices religieux sont naturellement ciblés. Le 7 mai, l'abbaye est envahie par les huguenots qui saccagent les lieux avant de l’occuper. Cette situation est éphémère car quelques semaines plus tard, une troupe royale menée par Gaspard de Saulx, lieutenant général de la province, reprend possession de la cité et de l'abbaye, les réformés ayant fui sans combattre. Mais plutôt que de restaurer le monastère, de Saulx y profite pour établir un camp retranché, en édifiant un rempart entre ce qu'on va désormais nommer la citadelle et le reste de l'agglomération. A l'instar des châteaux d'Auxonne, Beaune, Dijon, les hommes du roi, acquis à la cause catholique, pourront surveiller, contrôler et mater toute rébellion ou insurrection de la population. L'ancienne abbaye devient le centre névralgique de la citadelle récemment construite. Ce quartier s'appuie ainsi sur les bastions Saint-Pierre et Saint-Paul et leurs remparts. Dès 1562, on s'attelle à élever ce mur, qui sera doté de trois nouveaux bastions (en partant de l’est : demi-bastion de Beaune, bastion de Condé et demi-bastion de Maizel) reliés par deux courtines. Au centre, une porte dite de la citadelle permettait d'y accéder. Mais les travaux s’étirent dans le temps, et, selon Pierre Gras, ne sont toujours pas achevés en 1591, par manque d'argent. Le plan de Rancurel de 1575 montre en effet que celle-ci n'est pas encore totalement terminée. Cela est probablement dû aux coûteux chantiers de la nouvelle enceinte de la ville, grandement financée par Henri II. Le monastère et les bâtiments conventuels sont affectés aux hommes du roi, comme lieu de casernement, la maison de l'abbé devenant celle du gouverneur. L’abbatiale, démolie en 1582, sert de carrière de pierres pour achever les ouvrages.

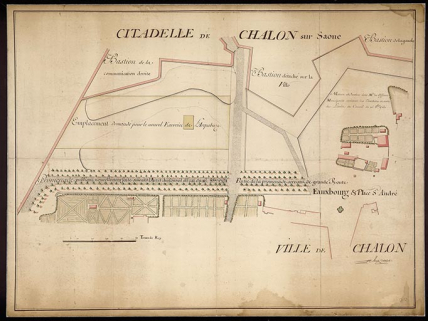

Renforcement puis suppression de la citadelle

Au début du 17e siècle, les travaux des fortifications sont achevés pour ce qui est de l'enceinte. L’effort se porte sur l'amélioration du système bastionné mis en place, au front du rempart Saint-Pierre. Trois demi-lunes sont élevées en terre afin de protéger les bastions. Celui de Saint-Pierre notamment, clé de voûte de la défense de la cité, est doté d'une contregarde avec fossé. Mais l’avènement d'Henri IV a pour effet de pacifier le royaume (une majorité des grandes villes du pays se rallie au catholicisme), ralentissant pour un temps les chantiers dans les places fortes.

La citadelle, propriété royale, bénéficie de crédits accordés par le Trésor royal pour l'entretien des bâtiments au contraire, de l'enceinte qui est à la charge de la population. En 1678, l'annexion de la Franche-Comté la rend quasiment inutile. La citadelle ne joua aucun rôle militaire et ne fut jamais assiégée. Dès 1627, les échevins souhaitent récupérer cet espace pour désenclaver la ville qui est arcboutée sur les berges de la Saône. Plusieurs rapports mettent au 18e siècle en exergue l'état déplorable de la citadelle et signalent une brèche énorme au demi-bastion de Beaune a comblé le fossé, rendant la place vulnérable en cas d'attaque. Cette longue dégradation aboutit à la suppression de la citadelle, concédée à la municipalité par un arrêt du Conseil d'Etat le 20 novembre 1787. Le creusement du canal du Centre transforme Chalon, impulsant un essor économique. Le quartier est loti d’immeubles et de maisons au 19e siècle. La courtine Saint-Pierre est détruite pour faire place à une nouvelle route (avenue de Paris). Quelques pans de mur de l'ancien monastère et de l'ancienne maison de l'abbé gardent une trace de son histoire. Après 1850, l'ancienne chapelle, qui servit d’écuries, est restaurée, et une des tours accueille depuis 1873 une statue de la Vierge.

Aujourd'hui, peu de Chalonnais connaissent l'histoire de cet ancien faubourg et de la citadelle, malgré le nom que porte ce quartier.

Historique

L'évêque Flavius fonde au 6e siècle une abbaye, qui prend le nom de Saint-Pierre. Au 13e siècle, l'établissement religieux, prospère, érige une église en pierre de taille à deux clochers et plusieurs bâtiments servant à la vie monastique, ainsi qu'un logement de l'abbé. Lors de la première guerre de Religion, le 7 mai 1562, l'abbaye est envahie par les huguenots qui saccagent les lieux avant de les occuper. Cette situation est brève car quelques semaines plus tard, une troupe royale menée par Gaspard de Saulx, lieutenant général de la province, reprend possession de la cité et de l'abbaye, les réformés ayant fui sans combattre. Mais plutôt que de restaurer le monastère, de Saulx y établit un camp retranché et édifie un rempart séparant l'aire autour de l'abbaye du reste de l'agglomération. A l'instar des châteaux d'Auxonne, Beaune, Dijon, les hommes du roi, catholiques, pourront surveiller, contrôler et mater toute rébellion ou insurrection de la population. L'ancienne abbaye devient le centre de cette citadelle. Dès 1562, on s'attelle à élever ce nouveau rempart qui sera doté de trois bastions (en partant de l’est : demi-bastion de Beaune, bastion de Condé et demi-bastion de Maizel), reliés par deux courtines. Au centre, une porte dite de la Citadelle permettait d'y accéder. Mais les travaux s’étirent dans le temps, et, selon Pierre Gras, ne sont toujours pas achevés en 1591, par manque d'argent. En 1575, le plan de Rancurel montre en effet que la citadelle n'est pas encore totalement terminée. Cela est probablement dû aux coûteux chantiers de la nouvelle enceinte de la ville, financée par Henri II. Le monastère et les bâtiments conventuels sont affectés aux hommes du roi, comme lieu de casernement, et la maison de l'abbé devient celle du gouverneur. L’abbatiale, démolie en 1582, sert de carrière de pierres pour achever les ouvrages. Plusieurs rapports mettent au 18e siècle en exergue l'état déplorable de la citadelle. Sa suppression est décidée le 20 novembre 1787 et concédée à la municipalité par un arrêt du Conseil d'Etat.

Période(s)

Principale :

- 3e quart 16e siècle

Date(s)

1562 :

daté par source

Description

Le terme de citadelle fait référence aujourd'hui à un quartier résidentiel loti en grande partie au 19e siècle. Quelques pans de mur de l’ancienne enceinte et deux bastions encore présents témoignent de son passé militaire. Situé sur un coteau, le périmètre du quartier s'est naturellement agrandi vers le nord de l'agglomération desservie par l'avenue de Paris.

Source(s) documentaire(s)

-

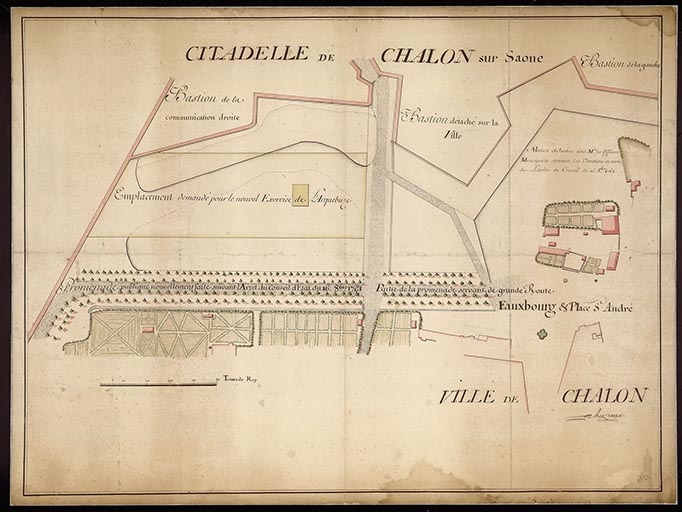

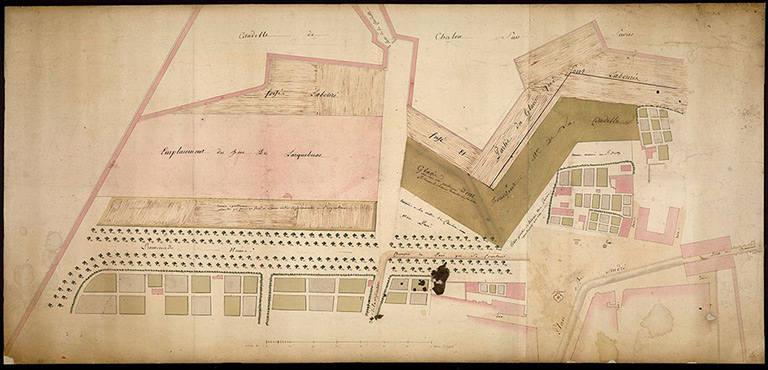

Service Historique de la Défense, Vincennes : 1 VH 558. Projets des travaux à effectuer aux bâtiments militaires de la place : mémoires, états, correspondance, plans. 1691-1875.

Service Historique de la Défense, Vincennes : 1 VH 558. Projets des travaux à effectuer aux bâtiments militaires de la place : mémoires, états, correspondance, plans. 1691-1875.Lieu de conservation : Ministère de la Défense, Service historique de la Défense, Vincennes - Cote du document : 1 VH 558

-

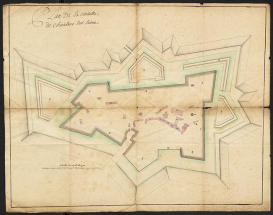

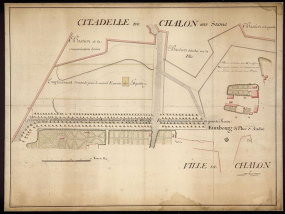

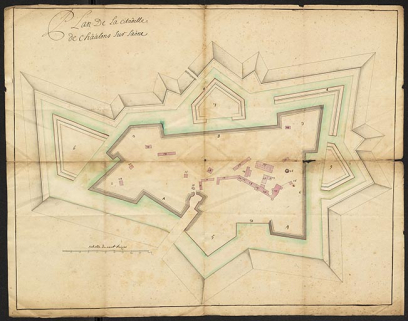

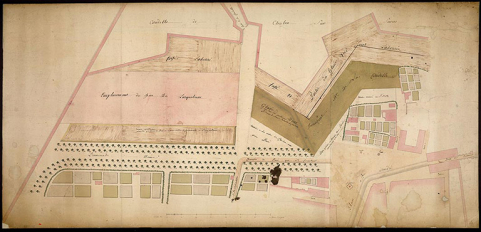

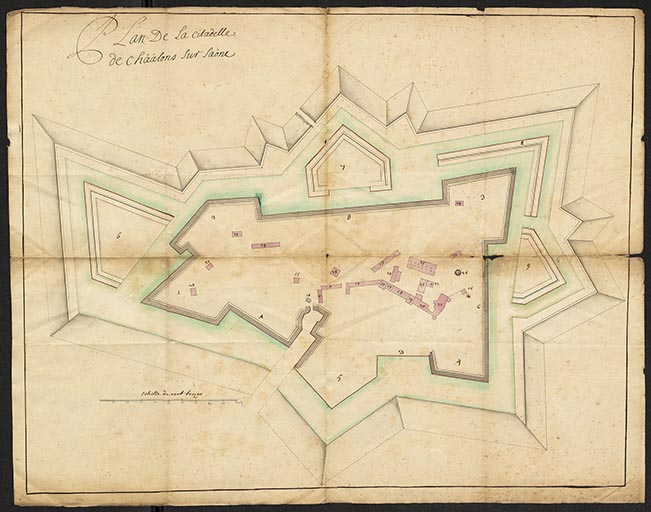

Plan de la citadelle de Chalons sur Saône. 1691.

Plan de la citadelle de Chalons sur Saône. Dessin (plume, lavis), par Lespinay. 1691. Échelle de 100 toises.Lieu de conservation : Ministère de la Défense, Service historique de la Défense, Vincennes - Cote du document : 1 VH 558 -

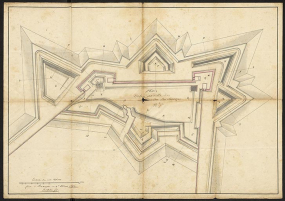

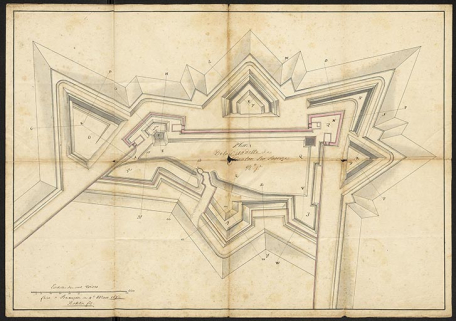

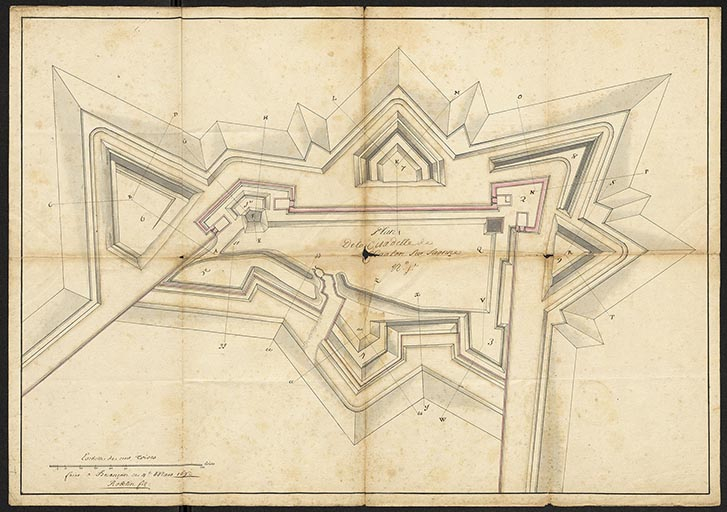

Plan de la citadelle de [Chalon] sur Saône. 1692.

Plan de la citadelle de [Chaalon] sur Saône. Dessin (plume, lavis), par Robelin. 1692. Echelle de 100 toises.Lieu de conservation : Ministère de la Défense, Service historique de la Défense, Vincennes - Cote du document : 1 VH 558 -

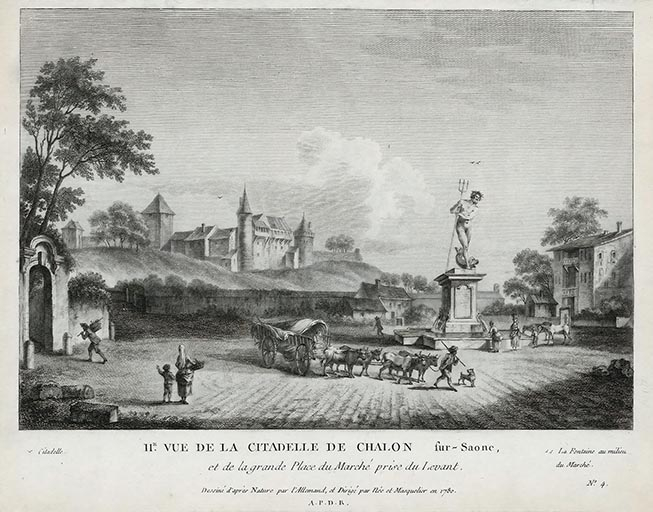

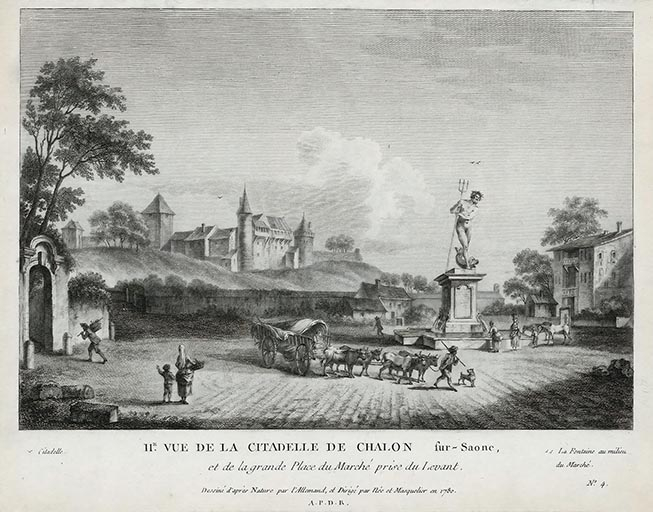

Chalon-sur-Saône.- Deuxième vue de la citadelle de Chalon et de la grande place du marché prise du levant. 1780.

Chalon-sur-Saône.- Deuxième vue de la citadelle de Chalon et de la grande place du marché prise du levant. Dessin (ou estampe), par Lallemand. 1780. 31 X19 cm, sans échelle.Lieu de conservation : Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon - Cote du document : 2 Fi 1/198 -

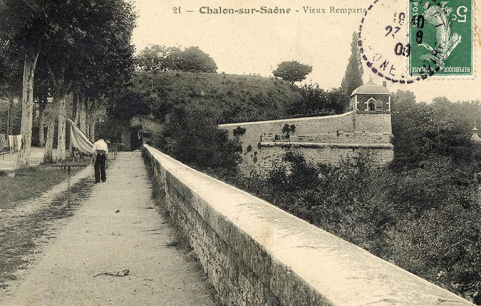

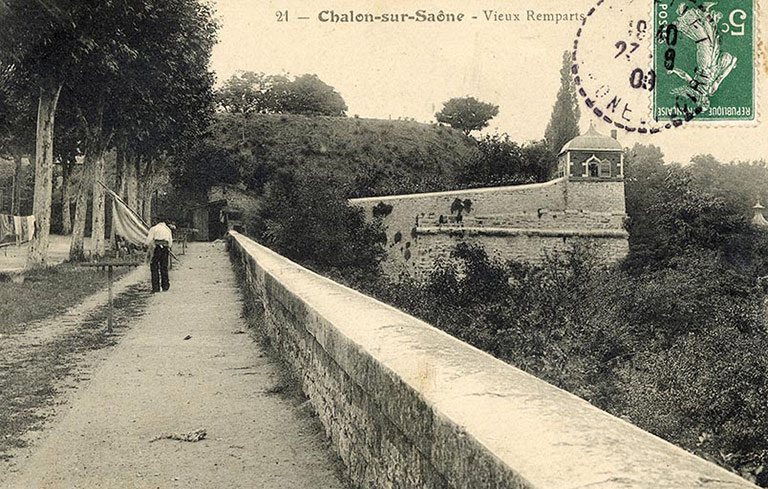

21 - Chalon-sur-Saône – Vieux Remparts. 1908.

21 - Chalon-sur-Saône – Vieux Remparts. Carte postale, s.n. 1908.Lieu de conservation : Archives municipales, Chalon-sur-Saône - Cote du document : 69 Fi 354

-

Gras, Pierre. Les fortifications et la topographie ancienne de Chalon. 1943.

Gras, Pierre. Les fortifications et la topographie ancienne de Chalon. In : Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon-sur-Saône, t. 30, 1943. -

Leclerc, Eugène. Étude historique sur le quartier de la citadelle. 1979.

Leclerc, Eugène. Étude historique sur le quartier de la citadelle. Chalon-sur-Saône, 1979. -

Niepce, Léopold. Des diverses fortifications de Chalon s/S. 1847/49.

Niepce, Léopold. Des diverses fortifications de Chalon s/S. In : Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon-sur-Saône, vol. 2 1847/1849.

À voir

Informations complémentaires

Thématiques :

- fortifications royales et nationales en Bourgogne-Franche-Comté

Aire d’étude et canton :

Bourgogne-Franche-Comté

Dénomination :

citadelle

Parties constituantes non étudiées :

- courtine

- porte de ville

- © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine