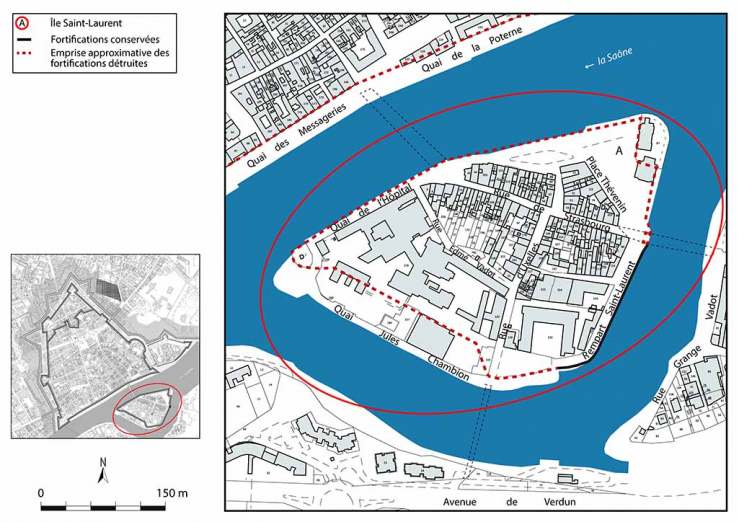

ENSEMBLE FORTIFIÉ : FORTIFICATIONS DE L'ÎLE SAINT-LAURENT

71 - Chalon-sur-Saône

Ile île Saint-Laurent

- Dossier IA71003791 réalisé en 2024 revu en 2025

- Auteur(s) : Guillaume Gézolme

Historique

Avant la construction de ponts reliant Chalon à l'île Saint-Laurent, un guet permettait d'assurer la liaison avec la vieille ville. Plusieurs chantiers de fouilles ont révélé une occupation antique à partir du 1er siècle. L'édification d'un pont en bois fait de l'île une artère prépondérante dans les échanges commerciaux et l’approvisionnement des grandes foires de la cité grâce à l'implantation d'une porte de ville en direction de l'est et d'une route la reliant à Besançon, correspondant à une ancienne voie romaine. Rue de Strasbourg s'érigeait l'église Saint-Laurent qui pouvait dater de l'installation du roi Gontran à Chalon. Un second édifice religieux, le couvent des Cordeliers, s'installe en 1451, autorisé par Philippe le Bon. A cette époque, Saint-Laurent reçoit ses premiers éléments défensifs. Au 16e siècle, François 1er souhaite que la ville se dote de fortifications, les menaces de l'Empire étant permanentes, notamment à cause des guerres d'Italie. En 1532, des talus de terre sont élevés. A partir de 1540, Claude de Guise entreprend l'édification d'un rempart au sud de l'île entraînant la destruction d'une aile du couvent des Cordeliers. Les travaux se poursuivent, en 1585, avec la construction du bastion Chabot (en référence à Philippe Chabot, gouverneur de Bourgogne) au sud, et d'un second au sud-ouest appelé bastion de l’Hôpital. Contrairement à ces deux derniers réalisés en terre, un troisième bastion est bâti en pierre, quai de la Monnaie, au nord. Cette période est celle de la construction du grand hôpital (1529-1560), décidée par des lettres patentes du roi François 1er, pour remplacer celui de Saint-Eloi au faubourg Sainte-Croix, démoli en 1514. A la fin du siècle, on fait installer des palissades derrière l'établissement. Au 17e siècle, l'île est à la frontière du royaume et les travaux ne sont pas achevés : en 1603, "on travaille encore la courtine" et aux trois bastions à "simple plates formes" selon P. Gras. Un plan de 1638 montre clairement que l'île est ceinte de remparts et bastions (cf guerre de 10 ans). A cette même date, un plan du Grand Condé (Louis II de Bourbon-Condé) dessine un ouvrage à cornes bâti à la tête du pont des Echavannes confirmé par une minute de notaire. Il sera détruit par la suite sans qu'on en sache la date et la cause. Le rempart Saint-Laurent est devenu un lieu de promenade comme ceux situés dans la vieille ville. En septembre 1773, la Ville souhaite bâtir, à ses frais, un corps de garde qui serait situé sur la demi-lune à l'extrémité du pont des Echavannes. Ce projet est proposé par M. Ythier, directeur des fermes à Chalon, qui expose l’urgence d'implanter un nouveau bureau en plus de ceux déjà présents aux portes de Saint-Jean et de Beaune, "ce faubourg étant à proximité de la Franche-Comté, province réputée étrangère pour la partie des cinq grosses fermes, et qui a le privilège d'user de sel blanc et de cultiver le tabac", favorisant ainsi la contrebande. Ce projet est ajourné : l'ingénieur E. Gauthey, le 28 du même mois, explique que "M. De Blancey [commissaire délégué par les États] désapprouve entièrement le choix de l'emplacement destiné au corps de garde des fermes ; il en faudra choisir un autre". Finalement, l'édifice est construit à la culée extérieure du pont d'Echavannes, à droite en entrant dans la ville. Il est achevé le 11 octobre 1775 après vérification par M. Brisson, commissaire député de la chambre municipale. Au 19e siècle, une caserne dite des Cordeliers est construite au sud de l'île. La Ville devient propriétaire du monastère des Cordeliers, désaffecté depuis la Révolution, par décret impérial du 23 avril 1810. Utilisés comme prison de 1804 à 1812, les bâtiments sont transformés en caserne sous la Restauration, une partie des lieux servant d'infirmerie. En 1832, un projet vise à aménager l’église pour y loger 540 soldats, mais elle sera détruite en 1844 afin d’agrandir la caserne. Un incendie ravage les lieux le 13 septembre 1912 ; elle est reconstruite et prend le nom de caserne d'Uxelles. Occupée par les Allemands entre 1940 et 1944, elle accueille à partir de 1946 une compagnie républicaine de sécurité (CRS).

Période(s)

Principale :

- Antiquité

- Moyen Age

- Temps modernes

- Epoque contemporaine

Description

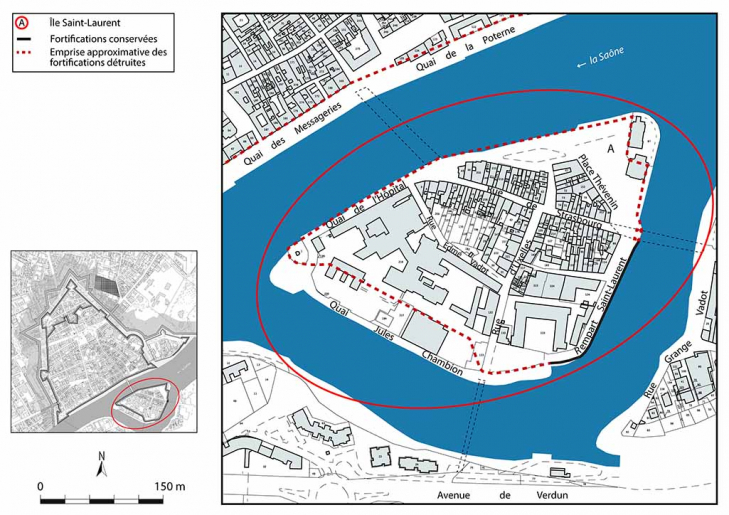

Le quartier Saint-Laurent se situe sur une île de la Saône, faubourg qui se prolonge au delà de la Génise par le lieu-dit Les Echavannes. Les fortifications encore présentes correspondent aux remparts maçonnés en pierre de taille calcaire au sud. Les bastions ont été démolis. La tour du Doyenné a été remontée (après la Seconde Guerre mondiale) à l'emplacement du bastion de l’Hôpital.

Murs :

- calcaire

- pierre de taille

Source(s) documentaire(s)

-

Service Historique de la Défense, Vincennes : 1 VH 558. Projets des travaux à effectuer aux bâtiments militaires de la place : mémoires, états, correspondance, plans. 1691-1875.

Service Historique de la Défense, Vincennes : 1 VH 558. Projets des travaux à effectuer aux bâtiments militaires de la place : mémoires, états, correspondance, plans. 1691-1875.Lieu de conservation : Ministère de la Défense, Service historique de la Défense, Vincennes - Cote du document : 1 VH 558 -

Archives municipales, Chalon-sur-Saône : Série DD. Biens communaux - eaux et forêts - travaux publics - voirie. 1361-An V.

Archives municipales, Chalon-sur-Saône : Série DD. Biens communaux - eaux et forêts - travaux publics - voirie. 1361-1791.Lieu de conservation : Archives municipales, Chalon-sur-Saône - Cote du document : DD

-

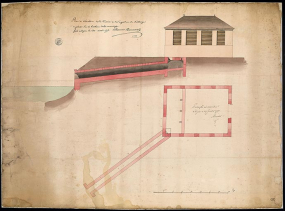

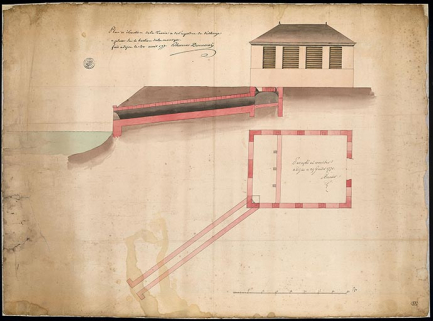

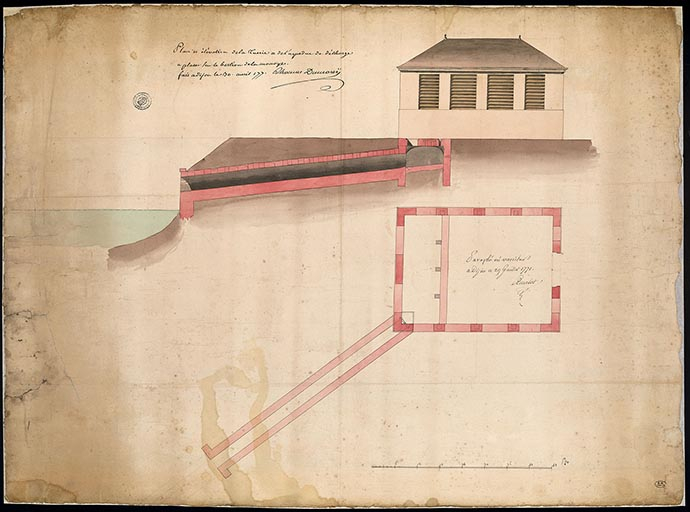

Plan et élévation de la tuerie et de l'aqueduc de décharge à placer sur le bastion de la Monnoye. 1771.

Plan et élévation de la tuerie et de l'aqueduc de décharge à placer sur le bastion de la Monnoye. Dessin (plume, lavis), par s.n. 30 avril 1771 [signé le 29 juillet 1771 par l'intendant Amelot]. Échelle graphique de 48 toises.Lieu de conservation : Archives municipales, Chalon-sur-Saône - Cote du document : DD85 -

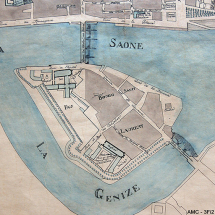

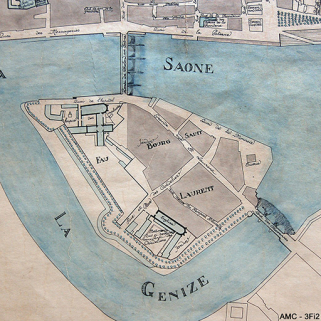

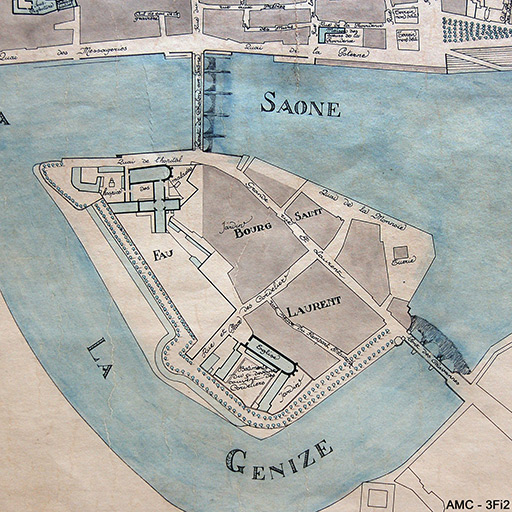

Plan de Chalon [détail de l'île Saint-Laurent]. 1815.

Plan de Chalon [détail de l'île Saint-Laurent]. Dessin, par Joseph Baillet. 1815. Échelle de 3 cm pour 500 m ou de six dixièmes de millimètre pour un mètre.Lieu de conservation : Archives municipales, Chalon-sur-Saône - Cote du document : 3Fi2

-

Bodin, Sophie. Chalon, sur la Saône. Une ville frontalière au temps de la Renaissance (1477-1610). 2024.

Bodin, Sophie. Chalon, sur la Saône. Une ville frontalière au temps de la Renaissance (1477-1610). Vy-lès-Filain : Editions Franche-Bourgogne, 2024. -

Claudine Hugonnet-Berger, Elisabeth Réveillon, Brigitte Fromaget. Patrimoine hospitalier en Bourgogne. 2011

Hugonnet-Berger Claudine, Réveillon Élisabeth, Fromaget Brigitte. Patrimoine hospitalier en Bourgogne. Paris : Somogy Éditions d'Art, 2011. 400 p. -

Gras, Pierre. Les fortifications et la topographie ancienne de Chalon. 1943.

Gras, Pierre. Les fortifications et la topographie ancienne de Chalon. In : Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon-sur-Saône, t. 30, 1943. -

Niepce, Léopold. Des diverses fortifications de Chalon s/S. 1847/49.

Niepce, Léopold. Des diverses fortifications de Chalon s/S. In : Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon-sur-Saône, vol. 2 1847/1849. -

Quenton, Pierre. Fortifications XVIe-XVIIe siècles et berges de la Genise XVIe/XVIIE-XXe siècle. 2020.

Quenton, Pierre. Fortifications XVIe-XVIIe siècles et berges de la Genise XVIe/XVIIe-XXe siècle. Rapport d'opération diagnostic archéologique - Chalon-sur-Saône, ancien Hôpital de l'île Saint-Laurent, tranche 1, INRAP. Décembre 2020.

À voir

Informations complémentaires

Thématiques :

- fortifications royales et nationales en Bourgogne-Franche-Comté

Aire d’étude et canton :

Bourgogne-Franche-Comté

Dénomination :

ensemble fortifié

Parties constituantes non étudiées :

- courtine

- caserne

- © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine