MAISON ET PRESBYTÈRE, ÉCOLE PRIMAIRE (ÉCOLE DU PONT) PUIS ÉCOLE PROFESSIONNELLE (ÉCOLE D'INDUSTRIE)

89 - Auxerre

rue Joubert, rue Milliaux

- Dossier IA89002125 réalisé en 2023

- Auteur(s) : Laurent Poupard

Présentation

L’école du Pont

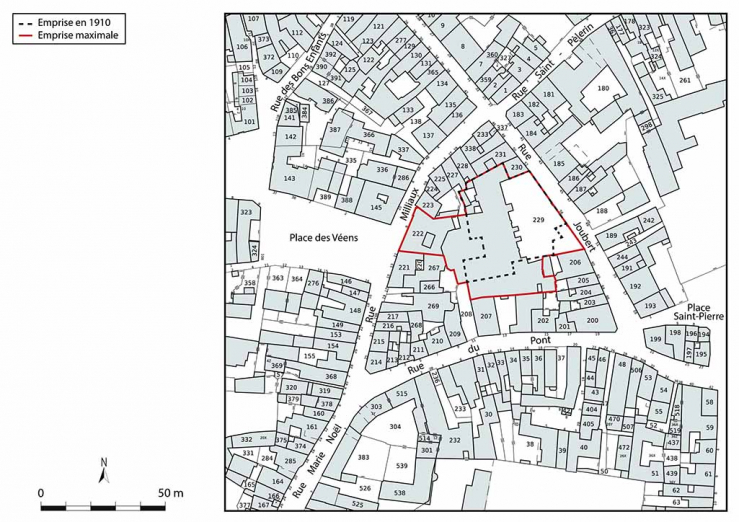

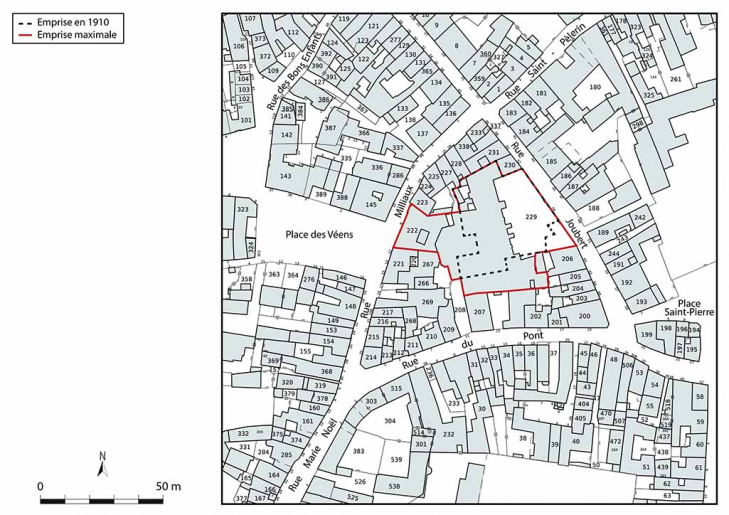

L’îlot 63 du plan cadastral de 1809 est un triangle délimité par les rues Bureteau (actuelle rue Milliaux) à l’ouest, du Grand Renard (Joubert) à l’est et du Puits des Juifs (du Pont) au sud. La municipalité achète le 11 avril 1834, dans cet îlot et moyennant 12 600 F, la maison de Caroline Colleret, veuve de Pierre Salomon, « en son vivant fabricant de couvertures ». Cette propriété appartenait en 1740 à Pierre Alexandre Villetard, seigneur de Ponceaux, Saint-Clément, Prunières, La Guérie, etc., alors conseiller du roi et assesseur en l’hôtel de ville et de police d’Auxerre, lequel demandait le 9 juin que soit fixé l’alignement du mur à reconstruire sur la rue, au joignant du puits Ragot. Par la suite passée au commissionnaire en vins Jean-Baptiste Lecomte, elle avait été acquise le 6 germinal an II (26 mars 1794) par l’épicier Marie François Salomon. En 1834, la maison donne en façade sur la rue du Grand Renard, à l’arrière sur celle du menuisier Rousselet, au nord sur celle de Choppin de Mérey et au sud « à la maison presbytérale de St Pierre ». La propriété consiste « en une cour avec porte cochère sur la rue, autre porte à côté formant l’entrée d’une boutique, chambre à cheminée attenant, cabinet à côté, grenier dessus, cave dessous » et avec accès direct à la cour ; « petit jardin ou parterre » au sud de la cour ; un bâtiment attenant au parterre comportant « au rez-de-chaussée une grande pièce à cheminée, boisée et garnie de placards, autre chambre à côté, cabinet de toilette, cuisine avec cheminée, four, fourneaux et cabinet », au premier « un antichambre, deux chambres à cheminée avec grand grenier au-dessus » ; à l’est dans la cour « un vaste local servant ci-devant de magasin, à gauche une belle vinée avec serre et débarras, ensuite une autre belle vinée où se trouve l’emplacement de quatre cuves, cette vinée tire ses jours sur une petite cour dépendant de la maison, les deux vinées sont précédées d’un corridor dans le mur duquel côté du nord se trouve un petit cabinet de débarras, un escalier en bois avec charbonnier dessous conduisant ledit escalier à un grenier » éclairé sur la grande cour qui se poursuit par un autre « beaucoup plus vaste » donnant sur la grande cour et sur la petite et par un « arrière grenier » au sud ; au nord dans la cour « une écurie avec mangeoires, râteliers et trou à fumier, latrines, lavier, pierre à eau, échelle de meunier, dans l’écurie conduisant un grenier qui règne au-dessus, cave dessous et quatre caverons ». Le maire Raveneau-Serizier déclare bien connaître la maison « comme en ayant pris possession dès avant ce jour au nom de la Ville pour l’établissement d’une école de jeunes filles », en vertu d’une ordonnance royale en date du 17 février 1834 (qui lui a en outre accordé une subvention de 5 000 F). Il a, d’ailleurs, déjà fait apporter dans la distribution les changements demandés par sa nouvelle affectation. Le bâtiment abritant la boutique a été loué le 27 décembre 1832 au marbrier tailleur de pierres Jean Bayle. La Ville confie la transformation de la maison en école de filles à l’architecte Bellac, qui prévoit l’installation de la salle de classe dans une pièce au rez-de-chaussée, la transformation des magasins en salle d’étude et de la grange en salle de récréation. L’école communale est signalée sur un plan de 1842, à côté du presbytère de l’église Saint-Pierre.C’est en 1861 une école de garçon, qu’il faut « approprier » et agrandir. Le 10 septembre de cette année, l’architecte municipal Théophile Métral expose son projet : « Le nombre des élèves de cette école s’étant considérablement accru et tendant à s’augmenter encore, les classes actuelles sont devenues insuffisantes. Pour remédier à cet état de choses, nous avons été invités par Mr le maire de la ville à proposer les moyens d’y pourvoir soit en changeant la disposition des classes, soit au moyen de démolition et de construction nouvelle. Pour agrandir la cour, afin de donner de l’air et du jour aux classes, il nous paraît indispensable d’abattre le bâtiment de gauche en entrant, lequel se trouve dans un état de vétusté irréparable, plus celui des lieux d’aisances ; ce qui rendra disponibles des emplacements qui ajoutés à celui du jardin donneront à la cour une superficie nécessaire pour former un préau découvert en proportion avec le nombre des élèves. Quant aux classes, au nombre de trois, nous proposons de les établir sur le même plan et à la suite les unes des autres ; la grande classe tiendra le milieu et au moyen de croisées pratiquées dans les cloisons séparatives des classes latérales, le maître qui la dirigerait pourrait exercer de sa place une surveillance générale (voir le plan) ; derrière la petite classe où il existe un grand magasin qui devra servir de préau aux petits enfants, dans lequel sera construit un escalier pour monter dans les greniers et dans les chambres destinées aux sous-maîtres. Comme il importe d’éloigner autant que possible les lieux d’aisances des classes et de l’habitation de l’instituteur tout en les plaçant de manière à en rendre la surveillance toujours facile, nous en proposons la translation contre le mur qui sépare le jardin actuel de la maison voisine. Dans la cour à gauche en entrant il sera construit avec les vieux matériaux un hangar de 10 mètres de longueur sur 4 de largeur qui devra servir de préau couvert aux grands et aux moyens. Le bâtiment destiné au logement de l’instituteur restera situé à droite en entrant, le rez-de-chaussée ne subirait aucun changement, seulement nous proposons d’y construire un escalier pour monter aux mansardes dans lesquelles il est indispensable d’y établir des chambres à coucher pour compléter ce logement. » Les travaux sont adjugés le 1er août 1862 à Augustin Bénard et Leclere. Réalisés avant le 1er décembre, ils font l’objet d’une réception définitive le 23 décembre 1863. L’établissement étant encastré dans le tissu urbain, une maison donnant sur la rue Milliaux est achetée en 1874 et détruite pour pouvoir ouvrir une fenêtre dans le mur d’une classe. La situation n’est toutefois pas satisfaisante et le principe de construire une école neuve est adopté dès 1896. Le projet de l’architecte voyer Liévin, en date du 10 juillet 1902, commence ainsi : « L’école de garçons située rue Joubert est installée dans des locaux tout à fait insuffisants, humides et notoirement insalubres, qui depuis longtemps donnent lieu aux plaintes incessantes des familles et des maîtres. » La nouvelle école va être bâtie en 1903-1904 sur un autre terrain (au 61 rue du Pont) par les architectes Fijalkowski, Liévin et Gautier.

L’école communale de garçons est alors transformée en école de dessin, suivant une décision du conseil municipal le 6 novembre 1903. Elle doit aussi accueillir par la suite des cours professionnels. Chargé de la rédaction du programme, l’architecte voyer Fernand Gautier écrit en préambule le 26 juillet 1907 : « Les cours municipaux de dessin, dont la création remonte à l’année 1850, sont actuellement installés d’une façon défectueuse rue du Quatre Septembre dans des locaux absolument insuffisants comme superficie, cela malgré les améliorations coûteuses en travaux et en matériel que la municipalité y a apportées chaque année. Le nombre d’élèves va toujours en augmentant par suite du développement considérable de l’industrie locale qui exige un plus grand nombre de dessinateurs industriels et d’ouvriers d’art. On a compté en 1906-1907 jusqu’à 59 élèves au cours spécial de dessin d’imitation et 92 élèves aux trois cours de dessin linéaire. » Rappelant que des aménagements ont déjà été effectués en urgence pour loger le dessin d’imitation à l’étage de garçons, il propose pour accueillir le dessin linéaire (de la 1re à la 3e année) et « les applications du travail manuel, bois et fer » d’agrandir les salles du côté de la cour « au moyen d’un petit bâtiment disposé en appentis » (un hangar pourra aussi par la suite être bâti dans la cour arrière pour les ateliers de travail manuel). En 1910, le même Gautier rappellera le déroulement des travaux : « L’installation de l’école de dessin rue Joubert s’est faite en deux fois ; en 1907 les cours étant très suivis et l’espace étant insuffisant dans les locaux de la rue du Quatre Septembre, il a fallu installer le cours de dessin d’imitation au 1er étage de l’ancienne école du Pont rue Joubert […] L’année suivante, l’administration municipale a décidé de transporter également le cours de dessin linéaire rue Joubert et à cet effet un projet d’aménagement de l’ancienne école primaire a été dressé se montant à 10.801 F 25 et pour lequel la Ville a obtenu une subvention [de 5 900 F] du ministère des Beaux-Arts. » Ces travaux, exécutés d’août à octobre 1908, ont notamment inclus « la peinture d’une salle servant actuellement de dépôt et destinée dans l’avenir à servir de salle de machines pour l’école industrielle » ; les locaux libérés rue du Quatre Septembre ont été attribués au patronage laïque de jeunes filles.

Le presbytère de Saint-Pierre

L’école jouxte le presbytère de l’église Saint-Pierre. Le bâtiment est réparé en 1839 par le curé Larfeuille suivant le projet de l’architecte municipal Victor Gaulle, dont le devis s’élève à 3 150 F. Les réparations concernent les murs, la toiture, le plafond de la salle à manger et celui du salon, le plancher de ce dernier et le carrelage du comble, le remplacement de la cheminée « du haut » par une autre « à la prussienne », etc. Le curé a la possibilité de faire une alcôve avec cabinet au fond du salon, un deuxième cabinet d’aisances, de disposer de « la petite chambre au-dessus du cabinet de monsieur Pouillot et [du] grenier à côté pour loger son vicaire », de surélever le mur au fond du jardin mais pas celui « qui sépare le presbytère de la maison d’école dirigée par Mlle Clergeau attendu qu’une élévation priverait cette école de jour dont elle a besoin ». L’achèvement des réparations est constaté le 28 octobre suivant. Au départ de Larfeuille, une trentaine d’années plus tard, de nouveaux travaux sont nécessaires pour accueillir son successeur, Boussard, mais la Ville étant désargentée, la fabrique lui propose en 1869 de lui avancer les fonds. Une trop faible pente de la charpente associée à une couverture en ardoises rendent de nouveau nécessaires des réparations à la toiture en 1891 puis 1900. L’architecte Jean Moreau demande d’ailleurs en 1891 si une réparation peu coûteuse ne serait pas judicieuse « en but d’une annexion possible du presbytère à l’école de garçons ». Le presbytère est ainsi décrit en 1907 : « Un immeuble, sis rue Joubert n° 56, comprenant une cour d’entrée sur laquelle donnent à droite et à gauche des dépendances, bûcher, remise et vinée et au fond un bâtiment d’habitation, composé au rez-de-chaussée de un [sic] porche donnant accès à une salle à manger, d’un salon, d’un bureau et d’une cuisine, et au premier étage de quatre chambres à coucher, caves sous le bâtiment. »L’école pratique d’industrie

« A plusieurs reprises, et notamment par sa délibération du 16 novembre 1909, le conseil municipal d’Auxerre, frappé de la nécessité de donner aux enfants qui se destinent aux ateliers et, en général, à l’industrie, une instruction élémentaire professionnelle suffisante, a demandé que les cours de dessin linéaire organisés rue Joubert fussent complétés par des cours industriels pratiques […] » Cet extrait, en date du 24 mars 1910, du registre des délibérations se poursuit ainsi : « Il a paru depuis […] que le besoin se faisait sentir partout de répandre un enseignement pratique professionnel qui permit à certains corps de métiers de se créer, par le savoir, par de bonnes méthodes de travail, une situation meilleure et qui, d’autre part, maintiendrait à sa hauteur la réputation de notre pays en ce qui concerne les arts industriels. » Consciente de cette nécessité, la Ville a donc demandé à un inspecteur général du ministère du Commerce de venir sur place étudier le projet et a confié à son architecte voyer, Fernand Gautier (successeur de Félix Lacroix), le soin de le traduire en réutilisant les bâtiments de l’école de dessin, auxquels sont bientôt adjoints ceux du presbytère.1er et 2e projets

Le 24 avril 1910, le conseil municipal approuve le projet de transformation de ces locaux pour accueillir une école pratique d’industrie de garçons, dont la création est officialisée le 16 juin suivant par un décret du ministre du Commerce et de l’Industrie. Les deux bâtiments doivent être réunis en supprimant le mur de séparation. Le presbytère doit être agrandi côté rue Joubert, surélevé pour donner plus de hauteur aux salles (atelier de menuiserie au rez-de-chaussée et grande salle à l’étage) et ses baies élargies ; « le sol au rez-de-chaussée sera fait en ciment de Portland avec joints simulants [sic] carrelage […] Le bâtiment des ateliers du fer seront [sic] construit dans le fond de la cour, une partie, celle de la forge seulement, sera en maçonnerie. Le restant sera construit en fer ; le soubassement seulement sera en briques enduites au mortier de chaux. Le dallage sera également en ciment de Portland simulant carrelage. » Dans un courrier au préfet le 23 juillet, le ministre Jean Dupuy valide le projet (« Ces plans m’ont paru bien établis ») et émet quelques observations, concernant particulièrement l’éclairage (« l’atelier des machines outils a un éclairage insuffisant et il serait bon d’ouvrir largement les fenêtres sur la cour-jardin ; la lumière étant indispensable pour travailler et éviter les accidents ») et le sol des ateliers (« on le prévoit en ciment de portland ; il serait préférable d’employer le bois. Le ciment, en effet, n’est pas élastique, les élèves, travaillant debout, se fatiguent, de plus, les outils, en tombant, se brisent »). Les travaux divisés en sept lots sont adjugés le 19 août (le gros œuvre à Emile Pierre - ou Pierre-Clidière -, demeurant 19 rue Milliaux) et l’ouverture de l’école est prévue pour le 15 avril 1911.Dans ce premier projet, la Ville réalise une installation provisoire dans l’école de dessin en attendant la transformation du presbytère. Mais il apparaît lors de la réunion du conseil municipal du 10 janvier 1911, et alors que le travaux sont déjà commencés, que cette transformation équivaut à une reconstruction complète, les murs étant en trop mauvais état pour être réutilisés ce qui n’avait pu être vu avant le départ du curé. De ce fait, suivant la commission des Bâtiments communaux, « il y a avantage à reconstruire le bâtiment non plus à la place qu’il occupe actuellement, mais suivant un plan qui réponde mieux aux nécessités de l’installation ». Le nouveau corps (en pan de fer) serait donc aligné sur la façade de l’école de dessin, permettant ainsi d’agrandir la cour ; il accueillerait au rez-de-chaussée l’atelier de serrurerie (« pouvant facilement contenir quarante étaux ») et à l’étage une grande salle de cours et un cabinet de physique et chimie ; une nouvelle cage d’escalier serait réalisée à la jonction avec le bâtiment de l’école conservé, qui abriterait l’atelier de menuiserie ; le cabinet de travail du directeur serait agrandi et doté « d’une chambre d’attente ou parloir », etc. Ce deuxième projet pour l’école pratique d’industrie, plus cher de 8 900 F, doit permettre « d’y créer à nouveau une école d’apprentissage devant servir à toutes les professions de l’industrie du bâtiment si importante dans notre ville, avec le concours des professionnels de cette corporation et qui aura pour but d’atténuer la crise de l’apprentissage si préjudiciable aux intérêts généraux ». L’évolution du projet initial entraîne une augmentation des dépenses approuvée par l’architecte-conseil du sous-secrétariat d’Etat à l’Enseignement technique, Fernand Delmas, ingénieur des Arts et Manufactures (demeurant à Paris au 4 bis rue de Lota en 1921), et par le ministre le 13 mars 1911.

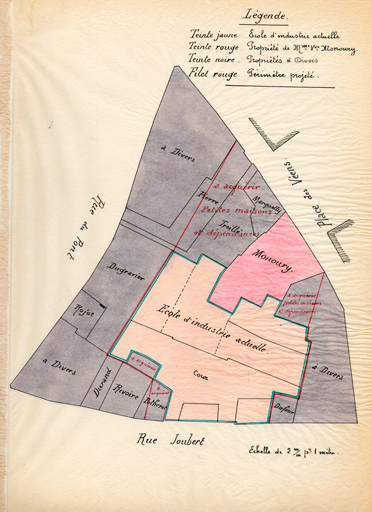

Le 2 mai 1911, l’architecte rédige un nouveau rapport, dans lequel il écrit : « Sur les observations incessantes du personnel de l’école tendant à établir que, dès 1912, ce que nous avions entrepris serait tout à fait insuffisant, le nombre des élèves fréquentant l’école pour la première année, avec une installation provisoire, dépassant 30 et ce nombre pouvant être doublé, dès l’année prochaine, et triplé à la rentrée de 1912, il a paru nécessaire de songer, dès à présent, à l’agrandissement en profitant des bonnes dispositions de propriétaires voisins et d’éviter ainsi, autant qu’il se pourrait, des remaniements coûteux dans l’avenir soit dans les bâtiments proprement dits, soit dans l’installation des machines et des moteurs. Il a paru qu’il faudrait, dès l’année prochaine, soixante étaux et quinze établis de menuiserie ; or le projet en cours d’exécution ne comporte que quarante deux étaux et dix établis de menuiserie. » Toutefois, après de longs pourparlers, M. Dugravier accepte de vendre « une partie de son immeuble contigu aux ateliers projetés », au sud, tandis que Mme Treillé est aussi d’accord pour céder une parcelle de terrain à l’ouest « à affecter à l’installation des machines-outils ». Avec ces deux acquisitions, plans et surfaces changent bien évidemment : 300 m2 pour les ateliers du fer prévus pour 72 étaux, 120 m2 pour ceux du bois avec 16 établis et des machines-outils, 40 m2 pour la forge ; les ateliers du fer seront couverts de toits en shed ; pas de modification à l’étage si ce n’est la séparation et l’agrandissement des cabinets de physique et de chimie. La dépense augmente de 40 000 F entre les frais d’acquisitions et ceux de construction et d’aménagement.

3e projet

En juillet 1910, le ministre du Commerce et de l’Industrie faisait état d’un devis de 80 000 F, ramené à 66 000 F une fois retranchée la subvention accordée par le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, et dont l’Etat devait prendre en charge le quart soit 16 500 F. « Toutefois, j’ai tenu compte à la ville d’Auxerre des sacrifices qu’elle s’impose pour l’installation et j’ai décidé de participer exceptionnellement à l’acquisition de l’outillage pour une somme forfaitaire de 13 500 francs », d’où une subvention totale de 30 000 F. Une lettre du maire Charles Surugue au directeur de l’Enseignement technique, le 6 octobre 1911, rappelle l’historique financier du projet et évoque les deux modifications qu’il a connues ; il reste alors à payer 54 691 F, répartis entre le deuxième projet (des travaux) et un troisième (travaux, immeubles, mobilier, matériel et outillage). Le maire précise : « Rien n’a été fait inutilement. Rien n’a été démoli. Les projets nouveaux se sont soudés aux anciens avec les mêmes entrepreneurs et sans trouble », et il ajoute plus loin : « nous avons grand besoin d’être aidés pour l’école d’industrie qui est plutôt une oeuvre régionale (1) que locale » avec en renvoi (1) : « Enfants d’Auxerre 16, de la région 24, [total] pour les deux années 40 ». Le 11 octobre, il exprime au ministre du Commerce et de l’Industrie son désir que soit avancée la réunion de « la commission spéciale appelée à examiner notre demande de subvention complémentaire pour nos travaux de l’école d’industrie et pour le nouveau matériel à y installer […] étant donné que les entrepreneurs ont fait de grandes avances et qu’ils demandent sans cesse le paiement des acomptes qui leur sont dus. » C’est notamment une exigence de l’entrepreneur Pierre, par ailleurs en désaccord avec l’architecte et la Ville qui estiment qu’il revient sur son engagement oral de poursuivre les nouveaux travaux aux conditions de sa soumission initiale alors que de son côté, il met en avant les différentes augmentations intervenues dans le prix des matériaux et de la main-d’œuvre. Surugue rappelle le montant des dépenses totales, 144 795 F (premier projet : 86 000 F, deuxième : 8 900 F, troisième : 49 895 F) dont 96 779 F à la charge de la Ville, ajoutant : « ce dernier chiffre ne comprenant pas la somme de 3 000 fr que, comme conséquence, la Ville a été obligée de dépenser pour la translation du presbytère et dont il n’a pas été tenu compte ». Il n’y a pas véritablement de dépense somptuaire et le décor est limité en façade à quelques éléments de sculpture en pierre dus en 1911 au sculpteur parisien Eugène Girard (60 rue du Cherche-Midi) : « Un grand cartouche dont le haut est tout à fait ronde-bosse, servant de couronnement à l’avant-corps architectural. Deux lettres R.F, en relief sur l’œuf du dit cartouche. 290 F » et « Une frise composée : 1°) de deux grandes crossettes ; 2°) de deux branches de pin de 2,50 m de longueur ; 3°) d’un culot au-dessous. 210 F ».Le devis supplémentaire correspondant au troisième projet est approuvé le 25 septembre 1912, presque un an plus tard. Or le 8 novembre 1911, les locaux abritaient déjà une cinquantaine d’élèves dans la partie achevée et le 15 février 1912, le maire signalait : « la salle destinée à recevoir le mobilier est prête et l’on voudrait commencer après les vacances de Pâques, au plus tard, les cours élémentaires de chimie et de physique que les élèves attendent depuis la rentrée d’octobre. » En mars, c’est le directeur de l’école qui tirait la sonnette d’alarme : « Les travaux sont toujours entièrement interrompus, or il reste beaucoup à faire aux ateliers, et si l’on n’y apporte pas toute diligence, on ne pourra être prêt pour le mois d’octobre. » Ce n’est finalement que le 20 novembre 1912 que l’Etat s’engage pour sa quote-part sur une enveloppe de 15 790 F (10 000 F pour l’école et 5 790 F pour le matériel et l’outillage), payable en cinq annuités échelonnées de 1912 à 1917. Toutefois le dernier paiement est suspendu dans l’attente des pièces confirmant l’achèvement des travaux d’où la réclamation en avril 1914 de l’entrepreneur de maçonnerie : « croyant savoir que la vérification des mémoires annoncée n’a fait aucun pas depuis qu’elle est en pourparlers, je vous réitère que j’ai absolument besoin d’argent et vous prie de bien vouloir m’indiquer la date prochaine où vous me ferez mandater au moins 8.000 F d’acompte ». Les travaux étant achevés en 1912, leur réception provisoire est prononcée le 10 février 1913 et la réception définitive le 12 février 1914. La Grande Guerre génère son lot de perturbations et les décomptes finaux ne peuvent être validés pour cause de mobilisation du vérificateur chargé d’examiner les dépassements de budget, l’architecte Picard (choisi le 25 mai 1914), ou des entrepreneurs (maçonnerie et serrurerie, sous les drapeaux en 1917). Le maire adressera encore le 24 février 1921 une réclamation à ce sujet, rappelant que le décompte final se monte à 111 059 F.

Des extensions incessantes

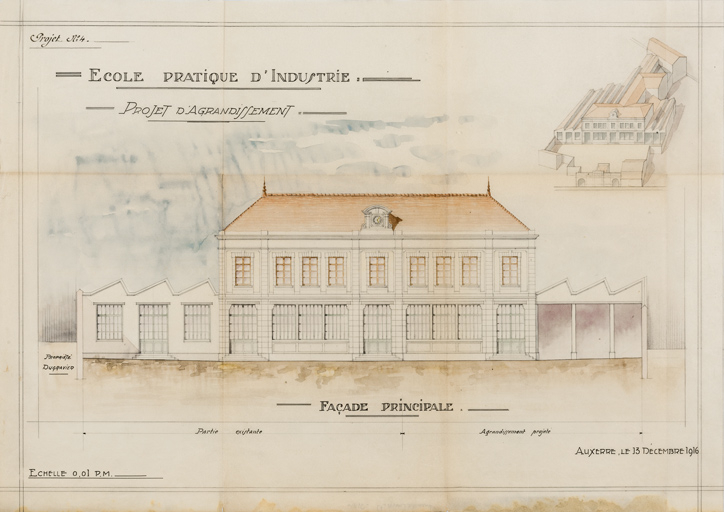

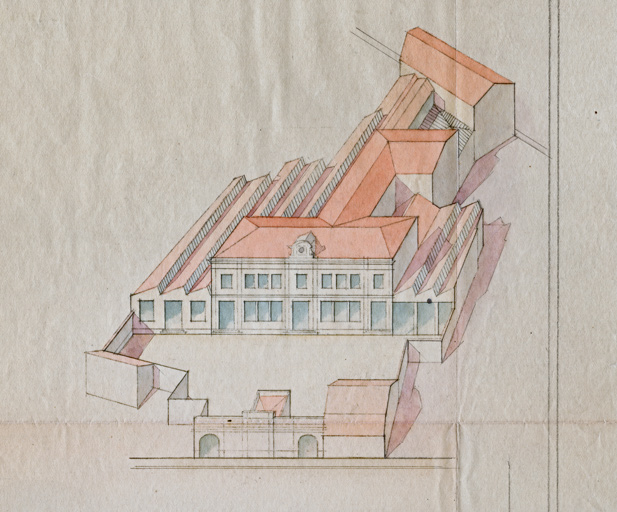

La question du développement de l’école se pose encore et toujours, même durant la guerre, ce dont rendent compte des projets de 1916 avec des ateliers couverts de toits en shed. Plusieurs pistes sont envisagées en liaison avec le sous-secrétariat d’Etat de l’Enseignement technique, dont la construction d’une école neuve, inimaginable vu le coût des travaux, ou son transfert dans une propriété communale près de la gare mais, dans cet emplacement excentré, le bâtiment de deux étages existant serait coûteux à modifier et nécessiterait le départ de plusieurs associations ouvrières « qui ont là un concierge à elles, du mobilier à elles, et sont installées depuis plusieurs années ». Au contraire, « pour l’école actuelle, nous avons très bien fait les choses. Les bâtiments neufs établis ont un très bel aspect et ne demandent qu’à être complétés peu à peu par ceux qui suivront dans l’avenir. » La Ville a déjà commencé à acquérir certaines des maisons qui l’entourent, notamment la propriété Monoury (deux immeubles aux 99 et 101 rue Milliaux, qui ont « façade et maison de commerce sur la place des Véens »). Le maire dans sa lettre du 3 août 1920 au sous-secrétaire d’Etat : « j’ajoute que les maisons qu’on achète ainsi et qu’on démolit sont presque sans issue, peu habitables au point de vue air et lumière et qu’on rend service à la population en les faisant disparaître. »En 1920, outre la création d’un atelier de tonnellerie (« dans une grange Monoury »), il devient urgent d’aménager un internat. En effet, l’école doit, à la rentrée 1920, accueillir 98 élèves : 81 ajusteurs et 17 menuisiers, répartis entre 20 pensionnaires, 1 demi-pensionnaire, 18 élèves apportant leur repas et 59 externes. Or les familles « ne veulent plus que leurs enfants soient obligés, comme par le passé, à chercher en ville, chez des particuliers, la nourriture et le couchage à des conditions coûteuses auxquelles s’ajoute une question d’éducation qui les préoccupe au plus haut degré » (en l’occurrence surveiller ce que font les élèves une fois les cours terminés). L’internat est conçu par l’architecte voyer Henri Lhermitte et modifié suivant les observations de celui de l’Enseignement technique Delmas. Le projet est validé par le conseil municipal le 1er septembre 1920 et les marchés de gré à gré signés le lendemain. Les travaux, qui doivent durer un mois et seront reçus définitivement le 30 octobre 1921, consistent dans l’installation d’une infirmerie, la transformation de bureaux en réfectoire et la construction d’une cuisine (un baraquement provisoire en bois), l’aménagement d’un dortoir (dans les salles de classe de dessin, « transportées d’urgence à la maison carrée de la place de l’Arquebuse »), la construction d’une buanderie et d’une lingerie, d’un bureau de chef de travaux, divers aménagements, etc. A quoi s’ajoutent les coûts d’achat du matériel d’internat et du personnel : un directeur et un surveillant, un économe et son aide (sa femme, faisant aussi office de lingère), une cuisinière et une laveuse (à temps partiel), les quatre premiers étant logés. Le montant des travaux et des achats s’élève à 58 706 F pour 1920, chiffre avancé par le maire le 9 février 1921. Le quart de cette dépense est à la charge de l’Etat, soit 16 000 F attribués le 31 décembre 1920 pour les travaux réalisés et 9 803 F le 13 août 1921 « à titre de la part contributive de l’Etat dans les frais d’acquisition de la propriété Menoury [sic], acquisition faite en vue de l’exécution du plan d’agrandissement de l’Ecole Pratique ».

Par ailleurs, un préau couvert est bâti en février-mars 1921. Le 3 décembre précédent, le maire exposait à son conseil que « l’établissement de ce préau réclamé depuis longtemps a été retardé jusqu’ici en raison de la guerre et que sa construction s’impose plus encore aujourd’hui par suite de la création de l’internat qui compte 20 élèves venant s’ajouter à 23 autres qui prennent leur repas de midi et ont également besoin de s’abriter en dehors de l’atelier proprement dit ». A une remarque d’un conseiller soulignant le caractère provisoire du préau, il répond qu’il en est de même pour la cuisine et le réfectoire mais pas pour les dortoirs et l’infirmerie ni le logement du concierge, et que le service de l’Enseignement technique « en ce moment ne pourrait consentir à accorder des subventions pour procéder à des constructions importantes qui coûteraient trop cher […] avant tout, il faut que l’école vive et se développe et si quelques travaux peu coûteux ont un caractère provisoire, ce provisoire durera certainement plusieurs années, c’est-à-dire jusqu’à ce que les constructions projetées du côté de la place des Véens soient abordables quant au prix de revient. » « En raison du nombre toujours croissant d’élèves et aussi pour y installer de nouvelles machines », l’agrandissement de l’atelier du fer s’avère nécessaire. Pour des raisons d’économie, il est prévu de réutiliser un bâtiment existant « mais, dès le début, la démolition des murs qui séparaient les ateliers de l’ancienne vinée Monoury a fait voir des pans de bois et des parties de murs en mauvais état qu’il fallait étayer ». Ce problème ajouté à une charpente trop vétuste et une couverture à refaire conduisent à la suppression du bâtiment. Côté positif : la suppression d’un pilier gênant et la possibilité de bénéficier d’une plus grande hauteur et d’un meilleurs éclairage. Côté négatif : un surcoût de 15 000 F (accepté par le conseil municipal le 25 novembre 1921). L’extension est réalisée au cours du deuxième semestre de cette même année 1921, suivant des marchés passés les 25 août et 22 novembre.

Le développement de l’école nécessite toutefois très vite plus de salles d’enseignement. Une solution serait le transfert de l’internat, qui compte alors 30 internes (« 20 logés dans un dortoir, 3 dans une petite salle, 7 en ville »), chiffre susceptible de monter à 35 ou 40. D’où le dilemme : acheter pour lui de nouveaux bâtiments ou l’installer dans une autre école appartenant à la Ville, comme le collège Paul Bert. Cette option, quoiqu’imparfaite, est examinée en 1924 mais elle rencontre l’opposition de son principal, pour des raisons de place, de personnel et d’ordre (« il faut bien reconnaître que depuis la guerre, une bonne discipline et devenue difficile à établir ; nous la maintenons cependant, mais non sans peine »). Après avoir constaté, dans son rapport du 16 juin 1925, que l’école « est à l’étroit dans ses locaux actuels : non seulement les locaux de l’internat sont trop limités pour accueillir tous les élèves du dehors, mais les classes elles-mêmes sont insuffisantes », l’inspecteur d’Académie se dit favorable au transfert dans le collège, où deux pièces pourraient être aménagées en dortoir (avec un cube d’air de 15 m3 par lit). Il argumente : « au point de vue financier, les frais généraux de l’internat - au compte de la Ville d’Auxerre - se trouveraient très sensiblement diminués et l’on pourrait ou améliorer le traitement fait aux élèves ou abaisser le prix de pension qui s’est trouvé supérieur à celui du collège bien que la clientèle de celui-ci fut en général plus aisée que celle de l’école pratique. » Revenant sur la discipline : « Les élèves de l’école pratique appartiennent en général à des familles plus modestes que celles des élèves du collège ; mais ils retrouveraient au collège des enfants de même origine qu’eux ; et la situation moins aisée de leurs parents n’entraîne pas comme une conséquence nécessaire une plus mauvaise éducation ; aussi bien, même chez les riches, l’éducation peut laisser à désirer et un certain vernis mondain peut très bien s’allier à l’occasion avec le laisser-aller, voire la grossièreté un peu cynique que certains jeunes gens considèrent comme une preuve d’indépendance. » Le rythme est d’ailleurs différent entre les deux catégories d’élèves : « les exercice de l’école pratique commencent à 7 h. 1/2 du matin pour se terminer à 11 h. 1/2, reprendre à 13 h. et cesser à 17 h. » L’inspecteur conclut : « la mesure pourra peut-être comporter aussi d’heureuses conséquences morales en rapprochant non seulement les élèves, mais encore le personnel des deux ordres d’enseignement qui ont une même tâche à mener à bien par des voies différentes ; il lui paraît donc bon de tenter l’expérience ». Cette voie finit cependant par être abandonnée par la Ville pour des raisons financières.

La forge est agrandie en août et septembre 1924. La nécessité d’ouvrir une petite section de serrurerie avait été soulignée par le conseil de perfectionnement de l’école en juillet 1923. Nécessité rappelée ensuite par l’architecte voyer : « la corporation des ouvriers serruriers d’Auxerre, qui manque d’apprentis et d’ouvriers, trouve infiniment regrettable que l’école pratique d’industrie, au lieu de les aider à former des apprentis, oriente les jeunes gens vers les grandes usines et les pousse en quelque sorte à quitter le pays. » Il établit donc un projet, d’un montant de 9 200 F, que le conseil municipal accepte le 23 mai 1924. L’agrandissement est réalisé avant la rentrée scolaire, si bien que sa validation par le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, en date du 13 octobre, n’arrive qu’après l’achèvement des travaux (une subvention de 4 600 F sera accordée le 3 novembre 1925).

Transfert et démolition

L’établissement est donc toujours en phase d’extension et de réorganisation, afin de répondre aussi bien aux observation de l’Enseignement technique qu’aux demandes des professionnels. Cette politique de développement sur place montre cependant ses limites et il faut se résoudre à envisager de quitter la rue Joubert. Un projet est établi le 1er février 1932 pour une installation au 12 avenue Gambetta dans le bâtiment du « grenier d’abondance » (actuel lycée Gambetta), abritant alors la bourse du travail et le patronage laïc Paul Bert, qui doivent le remplacer sur le site délaissé. Ce projet est validé en mars 1932 par le conseil municipal, en accord avec le ministère de l’Education nationale qui annonce une participation de l’Etat conforme à la loi du 29 avril 1926 sur les transferts d’école. L’école déménage en 1935 et son nouvel établissement est inauguré le 31 octobre 1936 par le ministre de l’Education nationale et des Beaux-Arts Jean Zay, le sous-secrétaire d’Etat à l’Enseignement technique Jules Julien et le maire Jean-Michel Renaitour. Les anciens locaux de l'école d'industrie sont démolis d’avril à juin 1937 pour laisser la place à l'ensemble bourse du travail et maison du peuple conçu par l'architecte-voyer adjoint Simonot. Il est construit au-dessus de caves dont la plus vieille pourrait remonter au 12e siècle.Historique

Le site qui accueillera l'ensemble bourse du travail et maison du peuple est occupé au début du 19e siècle par le presbytère de l’église Saint-Pierre (56 rue Joubert en 1907), réparé en 1839 suivant le projet de l'architecte municipal Victor Gaulle, et par plusieurs maisons. La Ville achète en 1834 celle de Caroline Colleret, veuve de Pierre Salomon, et la fait transformer en école de filles par l’architecte Bellac. Devenue école de garçons, l'école du Pont est agrandie en 1862 (architecte municipal Théophile Métral) puis en 1874, une maison voisine, donnant sur la rue Milliaux, est achetée par la municipalité qui la détruit afin d'ouvrir une fenêtre dans une classe. Lorsqu'en 1903-1904 une nouvelle école est bâtie au 61 rue du Pont, le bâtiment accueille celle de dessin, agrandie dès 1908 (architecte voyer Fernand Gautier) car « le nombre d’élèves va toujours en augmentant par suite du développement considérable de l’industrie locale qui exige un plus grand nombre de dessinateurs industriels et d’ouvriers d’art. » Réparé en 1869, 1891 (architecte Jean Moreau) puis 1900, le presbytère est englobé dans le projet d'école pratique d’industrie rédigé par Gautier, suite à la demande de la Ville et au décret ministériel du 16 juin 1910. Les travaux, adjugés le 19 août suivant (le gros œuvre à Emile Pierre, ou Pierre-Clidière), font apparaître que les murs du presbytère sont en trop mauvais état pour être réutilisés, ce qui nécessite la rédaction d'un nouveau projet. L'acquisition de propriétés voisines, alors que le nombre d'élèves doit doubler voire tripler, entraîne de nouvelles modifications alors que les constructions sont en cours. A la rentrée d'octobre 1911, une cinquantaine d’élèves sont accueillis dans les locaux, achevés en 1912 (suivant le 3e projet de Gautier). La question du développement de l’école se pose encore et toujours, même durant la guerre, ce dont rendent compte des projets de 1916 avec des ateliers couverts de toits en shed. La Ville achète certaines des maisons qui entourent le site, notamment la propriété Monoury (deux bâtiments aux 99 et 101 rue Milliaux, qui ont « façade et maison de commerce sur la place des Véens »), dans laquelle elle aménage en 1920 un atelier de tonnellerie. Un internat est créé fin 1920 sur les plans de l’architecte voyer Henri Lhermitte (modifiés suivant les observations de celui de l’Enseignement technique Fernand Delmas) et un préau couvert bâti en février-mars 1921 ; des agrandissements ont lieu avant la fin de la même année 1921 (atelier du fer) et en août-septembre 1924 (forge). En développement constant, l'école est donc sans cesse à la recherche d'espace, toujours en phase d’extension et de réorganisation. Cette politique de développement sur place montre cependant ses limites et il faut se résoudre à envisager le transfert sur un autre site. Un projet est établi le 1er février 1932 pour l’installer au 12 avenue Gambetta dans le bâtiment du « grenier d’abondance » (actuel lycée Gambetta), abritant alors la bourse du travail et le patronage laïc Paul Bert, qui doivent la remplacer rue Joubert. Ce projet est validé en mars 1932 par le conseil municipal et l’école déménage en 1935. Les locaux délaissés se révèlent cependant inadaptés à leur nouvelle destination et ils sont démolis, d’avril à juin 1937. Le site accueille les nouveaux bâtiments conçus par l'architecte-voyer adjoint Simonot, l'un destiné à la bourse du travail, l'autre à la maison du peuple. Ils sont construits au-dessus de caves dont la plus vieille pourrait remonter au 12e siècle.

- Temps modernes

- 3e quart 19e siècle

- 1er quart 20e siècle

- Moyen Age (?)

Bellac. Architecte à Auxerre dans la 1re moitié du 19e siècle.

Métral, Théophile. Architecte voyer de la ville d'Auxerre en 1861.

- date de décès : 1915

Gautier, Fernand (?-1915). Architecte voyer de la ville d'Auxerre de 1902 à 1913.(Source : Pineaux, Denise. <span style="font-style:italic;">Architecture civile et urbanisme à Auxerre 1800-1914, </span>477, p. 453.)

Date de naissance : 04/03/1879 - date de décès : 1976

Lhermitte, Henri. Architecte voyer de la ville d'Auxerre en 1920.(Source : https://gw.geneanet.org/alainroue?n=lhermitte&oc=&p=henri)

Description

Les bâtiments avaient des murs en moellons calcaires enduits. Celui au centre avait un étage carré et un comble à surcroît, desservis par un escalier intérieur. Il était coiffé d'un toit à longs pans, croupes et tuiles mécaniques. Les ateliers au sud étaient protégés par des toits en shed. Accessibles par des escalier en béton, les caves subsistant en sous-sol sont voûtées en berceau plein-cintre.

- calcaire

- moellon

- enduit

- tuile plate

- 1 étage carré

- comble à surcroît

- voûte en berceau plein-cintre

- élévation à travées

- toit à longs pans, croupe

- pignon couvert

- shed

- appentis

- escalier intérieur, en maçonnerie

- détruit

Source(s) documentaire(s)

-

Archives départementales de l'Yonne : 2 O 325 Auxerre. Quartier du Pont (quartier Saint-Pierre) : restauration de l'école de garçons. 1861.

Archives départementales de l'Yonne : 2 O 325 Auxerre. Quartier du Pont (quartier Saint-Pierre) : restauration de l'école de garçons. 1861.Lieu de conservation : Archives départementales de l'Yonne, Auxerre - Cote du document : 2 O 325 -

Archives départementales de l'Yonne : 2 O 333 Auxerre. École Pratique d'Industrie : projet de construction (1933-1938). Cahiers des charges des fournitures diverses (1924-1940). 1924-1940.

Archives départementales de l'Yonne : 2 O 333 Auxerre. École Pratique d'Industrie : projet de construction (1933-1938). Cahiers des charges des fournitures diverses (1924-1940). 1924-1940.Lieu de conservation : Archives départementales de l'Yonne, Auxerre - Cote du document : 2 O 333 -

Archives départementales de l'Yonne : 2 O 355 Auxerre. Bâtiments communaux. 1816-1870.

Archives départementales de l'Yonne : 2 O 355 Auxerre. Bâtiments communaux. 1816-1870.Lieu de conservation : Archives départementales de l'Yonne, Auxerre - Cote du document : 2 O 355 -

Archives municipales d'Auxerre : 2 M 37-38 Presbytère de Saint-Pierre-En-Vallée. Travaux de restauration et de réparation. 1839-1900.

Archives municipales d'Auxerre : 2 M 37-38 Presbytère de Saint-Pierre-En-Vallée. Travaux de restauration et de réparation. 1839-1900.Lieu de conservation : Archives municipales, Auxerre - Cote du document : 2 M 37-38 -

Archives municipales d'Auxerre : 4 M 21-22 Ecole pratique d'industrie. Installation rue Joubert, travaux supplémentaires et d'aménagement intérieur. 1910-1937.

Archives municipales d'Auxerre : 4 M 21-22 Ecole pratique d'industrie. Installation rue Joubert, travaux supplémentaires et d'aménagement intérieur. 1910-1937.Lieu de conservation : Archives municipales, Auxerre - Cote du document : 4 M 21-22 -

Archives municipales d'Auxerre : 4 M 28 École des garçons du quartier du Pont. Travaux d'appropriation, de restauration et d'agrandissement ; titres de propriétés. 1588-1873.

Archives municipales d'Auxerre : 4 M 28 École des garçons du quartier du Pont. Travaux d'appropriation, de restauration et d'agrandissement ; titres de propriétés. 1588-1873.Lieu de conservation : Archives municipales, Auxerre - Cote du document : 4 M 28 -

Archives municipales d'Auxerre : 4 M 33 École de dessin. Installation dans l'ancienne école du Pont, rue Joubert. 1906-1911.

Archives municipales d'Auxerre : 4 M 33 École de dessin. Installation dans l'ancienne école du Pont, rue Joubert. 1906-1911.Lieu de conservation : Archives municipales, Auxerre - Cote du document : 4 M 33 -

Archives municipales d'Auxerre : 4 Mprov 1 Ecole pratique d’industrie. Plans. 1910-1922.

Archives municipales d'Auxerre : 4 Mprov 1 Ecole pratique d’industrie. Plans. 1910-1922.Lieu de conservation : Archives municipales, Auxerre - Cote du document : 4 Mprov 1

-

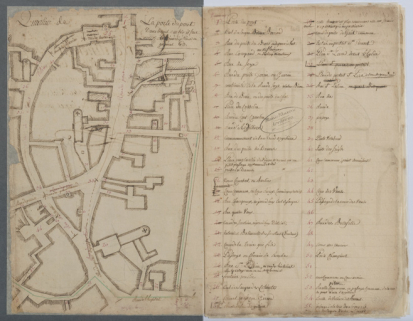

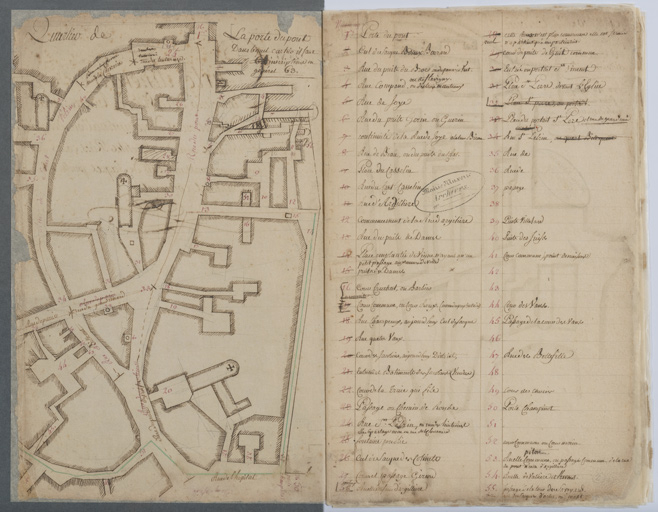

Carte itinéraire de l'intérieur de la ville d'Auxerre, pour la distinction et dénomination des places publiques, grandes et petites, rues, cours communes, passages, culs de saques, puits et fontaines communs. An VI [1797-1798].

Carte itinéraire de l'intérieur de la ville d'Auxerre, pour la distinction et dénomination des places publiques, grandes et petites, rues, cours communes, passages, culs de saques, puits et fontaines communs. Dessin (plume), s.n. An VI [1797-1798]. 27,5 x 43 cm, sans échelle. Cahier papier.Lieu de conservation : Archives municipales, Auxerre - Cote du document : 1 Oprov 2044 -

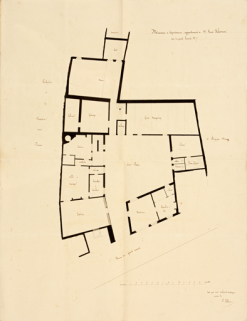

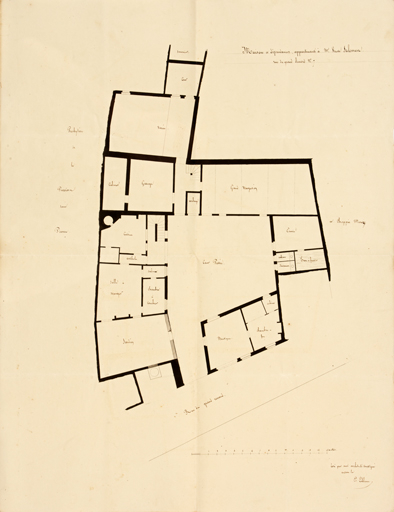

Maison et dépendances, appartenant à Me Veuve Salomon, rue du Grand Renard n° 7. S.d. [1833].

Maison et dépendances, appartenant à Me Veuve Salomon, rue du Grand Renard n° 7. Dessin (plume, lavis), par l'architecte E. Leblanc. S.d. [1833]. 60,5 x 46,5 cm, 1/100.Lieu de conservation : Archives départementales de l'Yonne, Auxerre - Cote du document : 2 O 355 -

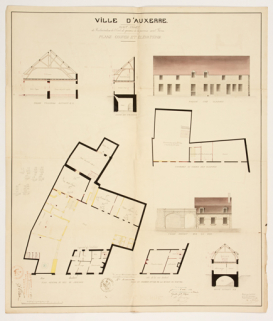

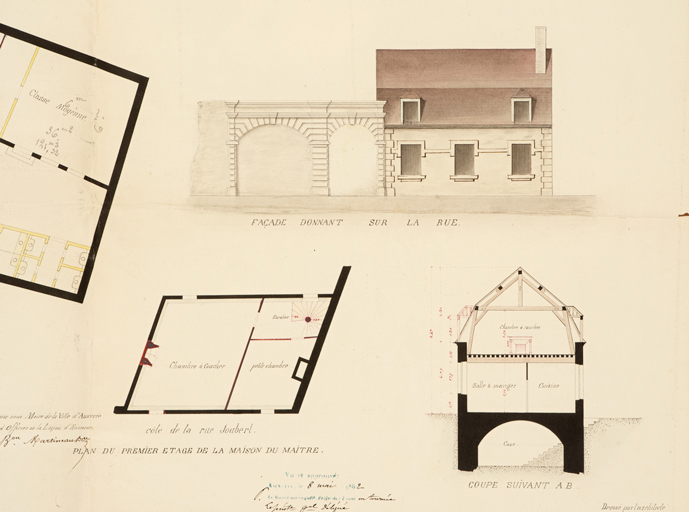

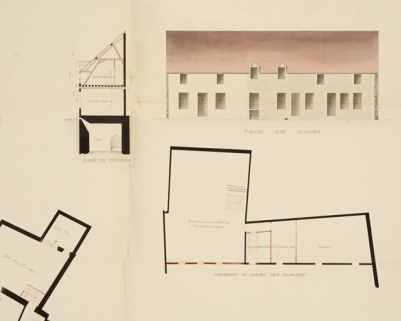

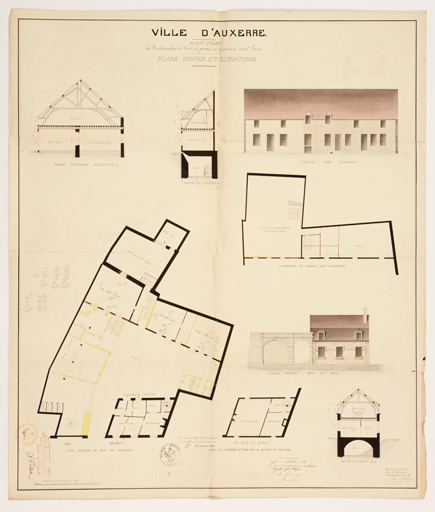

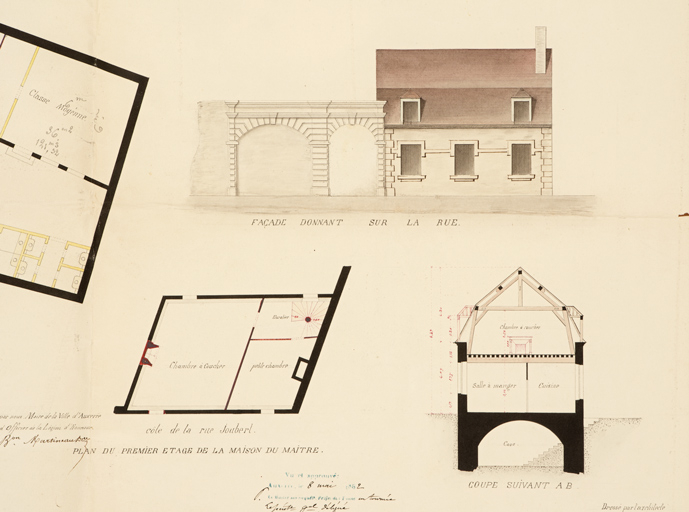

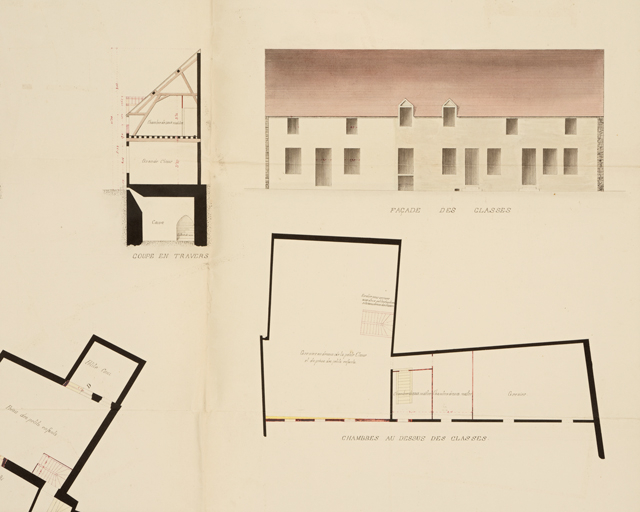

Ville d’Auxerre. Avant-projet de restauration de l'école de garçons de la paroisse Saint-Pierre. Plans, coupes et élévations. 1861.

Ville d’Auxerre. Avant-projet de restauration de l'école de garçons de la paroisse Saint-Pierre. Plans, coupes et élévations. Dessin (plume, lavis), par l'architecte de la ville T. Métral. Auxerre le 10 septembre 1861. 83 x 71 cm, 1/100.Lieu de conservation : Archives départementales de l'Yonne, Auxerre - Cote du document : 2 O 325 -

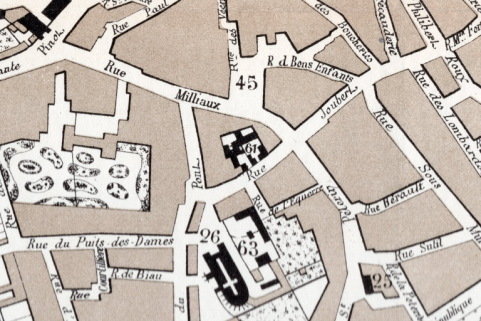

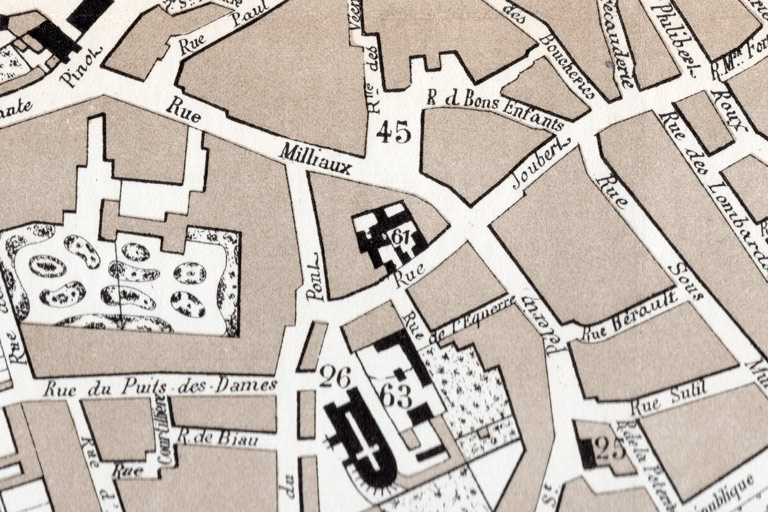

Plan d'Auxerre édité par Albert Gallot, imprimeur. S.d. [1903].

Plan d'Auxerre édité par Albert Gallot, imprimeur. Dessin en couleur imprimé, s.n. S.d. [1903]. 56,5 x 62 cm, 1/5 000.Lieu de conservation : Archives municipales, Auxerre - Cote du document : CP 1/15 -

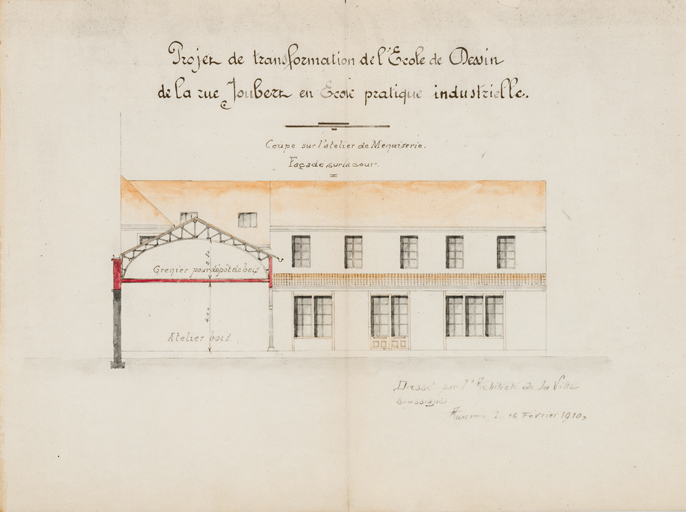

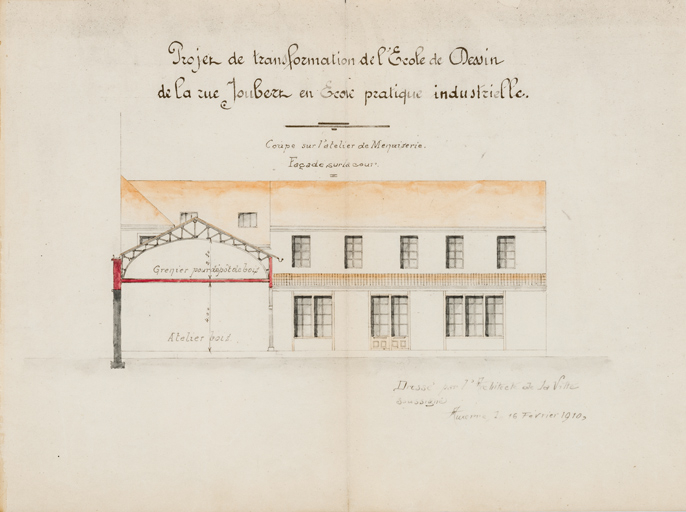

Projet de transformation de l’école de dessin de la rue Joubert en école pratique industrielle. Février 1910.

Projet de transformation de l’école de dessin de la rue Joubert en école pratique industrielle. Dessin (tirage, lavis), par l’architecte de la ville [F. Gautier]. Auxerre février 1910.- Plan. 15 février 1910. 57 x 45 cm, 1/100.- Façade sur la rue Joubert. 16 février 1910. 31 x 62 cm, 1/50.- Coupe sur l’atelier de menuiserie. Façade sur la cour. 16 février 1910. 31 x 41,5 cm, 1/100.Lieu de conservation : Archives municipales, Auxerre - Cote du document : 4 Mprov 1 -

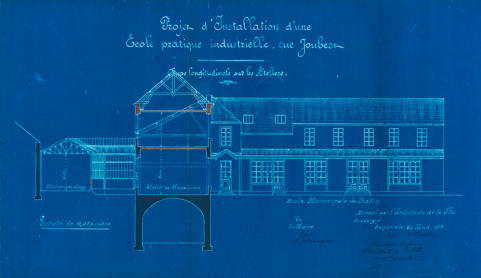

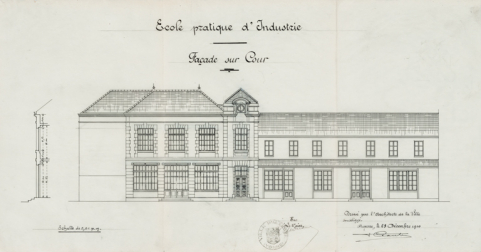

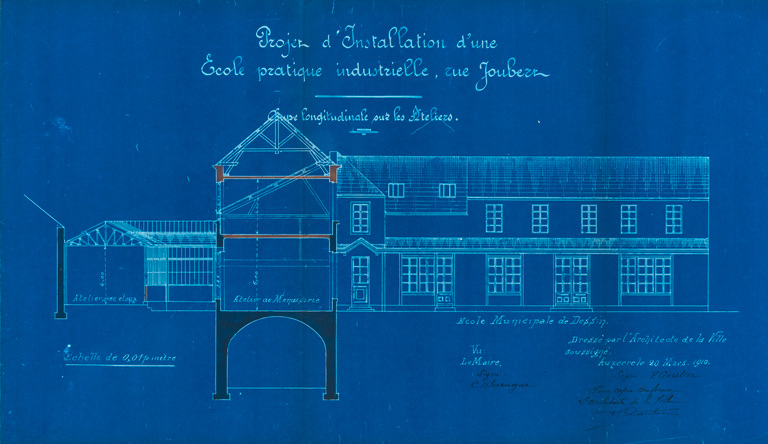

Ville d’Auxerre. Service des travaux et de la voirie. Ecole pratique d’industrie. 20 mars 1910.

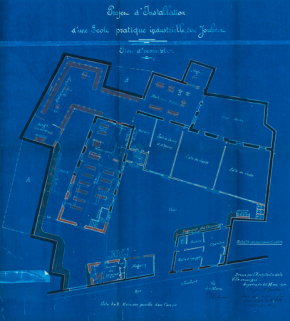

Ville d’Auxerre. Service des travaux et de la voirie. Ecole pratique d’industrie. Dessin (tirage bleu, gouache), par l’architecte de la ville F. Gautier. 20 mars 1910. 1/100.- Plan d'ensemble. 56,5 x 51 cm.- Coupe longitudinale sur les ateliers. 31 x 53 cm. - Coupe transversale. 31 x 50,5 cm.- Façade sur cour. Dessin sur calque (plume). 30,5 x 50 cm.Lieu de conservation : Archives municipales, Auxerre - Cote du document : 4 Mprov 1 -

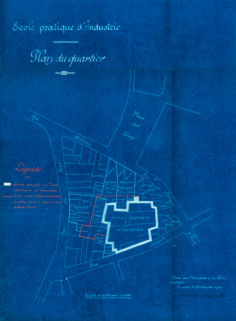

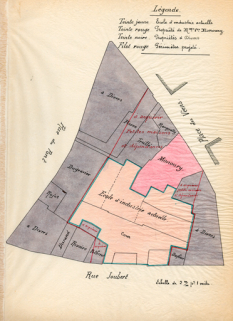

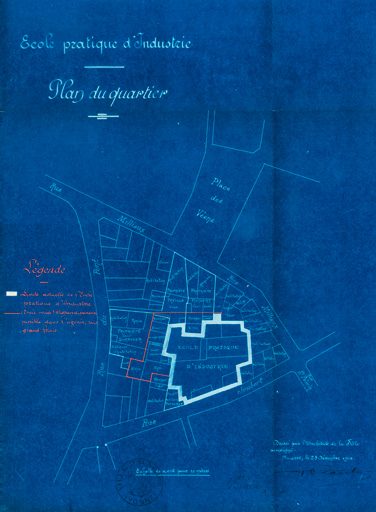

Ville d’Auxerre. Service des travaux et de la voirie. Installation d’une école pratique d’industrie rue Joubert. Projet de modification du bâtiment neuf et des ateliers. Plan du quartier. 28 décembre 1910.

Ville d’Auxerre. Service des travaux et de la voirie. Installation d’une école pratique d’industrie rue Joubert. Projet de modification du bâtiment neuf et des ateliers. Plan du quartier. Dessin (tirage bleu, gouache), par l’architecte de la ville F. Gautier. 28 décembre 1910. 39,5 x 29 cm, 1/625.Lieu de conservation : Archives municipales, Auxerre - Cote du document : 4 Mprov 1 -

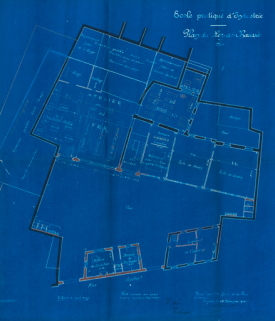

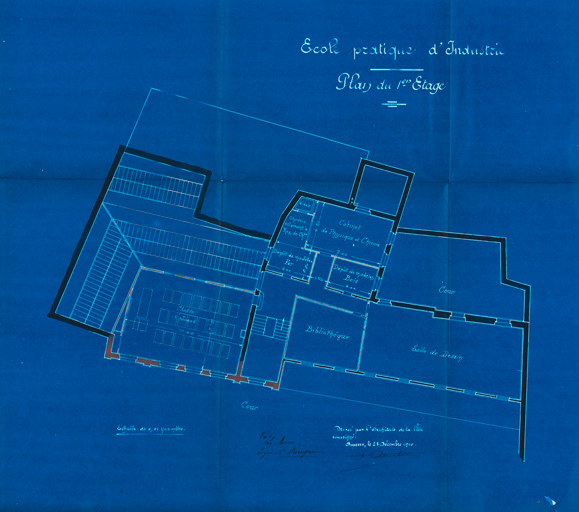

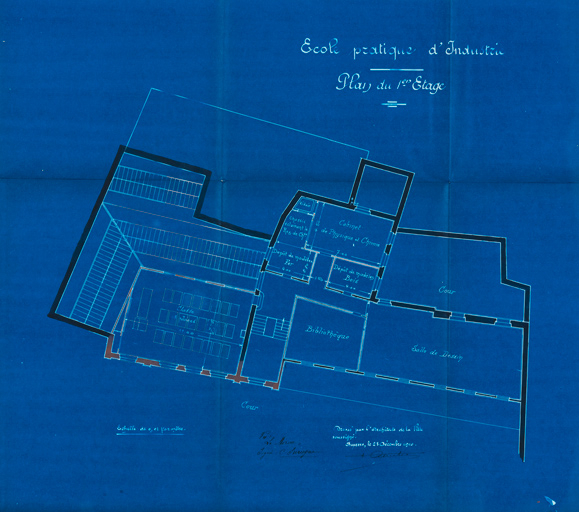

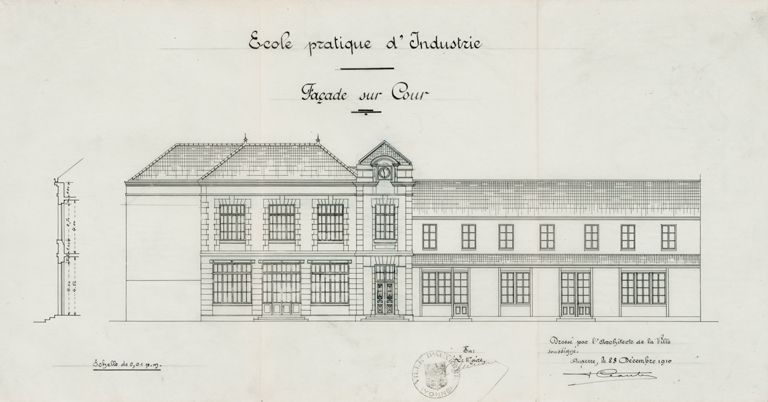

Ville d’Auxerre. Service des travaux et de la voirie. Ecole pratique d’industrie. Projet de modification des plans. 28 décembre 1910.

Ville d’Auxerre. Service des travaux et de la voirie. Ecole pratique d’industrie. Projet de modification des plans. Dessin (tirage bleu, gouache), par l’architecte de la ville F. Gautier. 28 décembre 1910. 1/100.- Plan du rez-de-chaussée. 61 x 52,5 cm.- Plan du 1er étage. 47,5 x 53,5 cm.- Façade sur cour. Dessin sur calque (plume). 30,5 x 59 cm.Lieu de conservation : Archives municipales, Auxerre - Cote du document : 4 Mprov 1 -

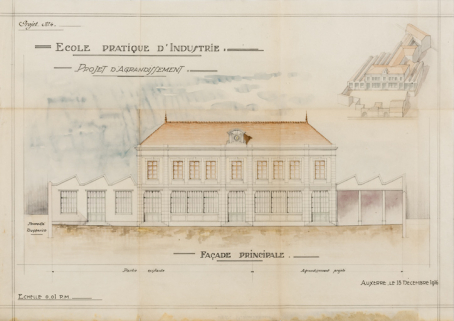

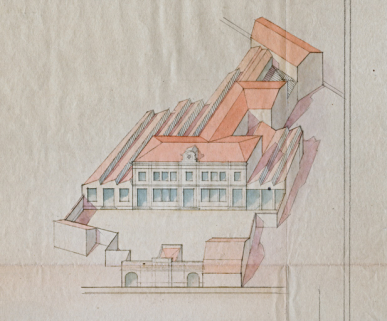

Ecole pratique d’industrie. Projet d’agrandissement. Projet n° 4. Façade. 13 décembre 1916.

Ecole pratique d’industrie. Projet d’agrandissement. Projet n° 4. Façade. Dessin sur calque (plume, lavis), s.n. 13 décembre 1916. 46,5 x 66 cm, 1/100.Lieu de conservation : Archives municipales, Auxerre - Cote du document : 4 Mprov 1 -

Ville d’Auxerre. Plan général de l’Ecole d’Industrie et des propriétés attenantes. 14 février 1920.

Ville d’Auxerre. Plan général de l’Ecole d’Industrie et des propriétés attenantes. Dessin sur calque (plume, lavis), par l’architecte adjoint [illisible]. Auxerre le 14 février 1920. 29,5 x 20,5 cm, 1/500.Lieu de conservation : Archives municipales, Auxerre - Cote du document : 4 M 22 -

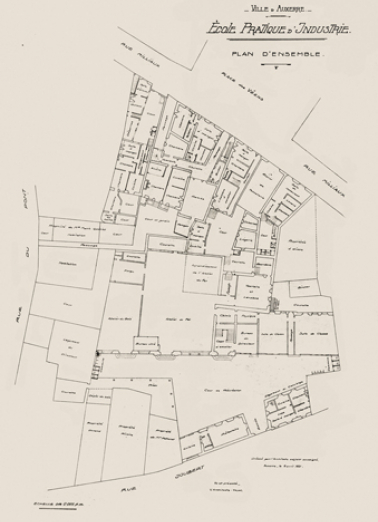

Ville d’Auxerre. Ecole pratique d’industrie. Plan d’ensemble. 8 avril 1921.

Ville d’Auxerre. Ecole pratique d’industrie. Plan d’ensemble. Dessin (tirage), par l’architecte adjoint [-]. Auxerre le 8 avril 1921. 62 x 41,5 cm, 1/200.Lieu de conservation : Archives municipales, Auxerre - Cote du document : CP 5/1 -

Auxerre - Ecole pratique d'Industrie. S.d. [1er quart 20e siècle ?].

Auxerre - Ecole pratique d'Industrie. Façade principale. Carte postale, s.n. S.d. [1er quart 20e siècle ?].Lieu de conservation : Collection particulière -

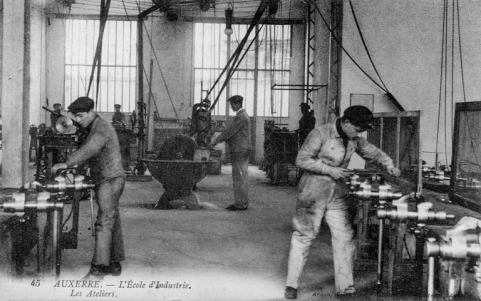

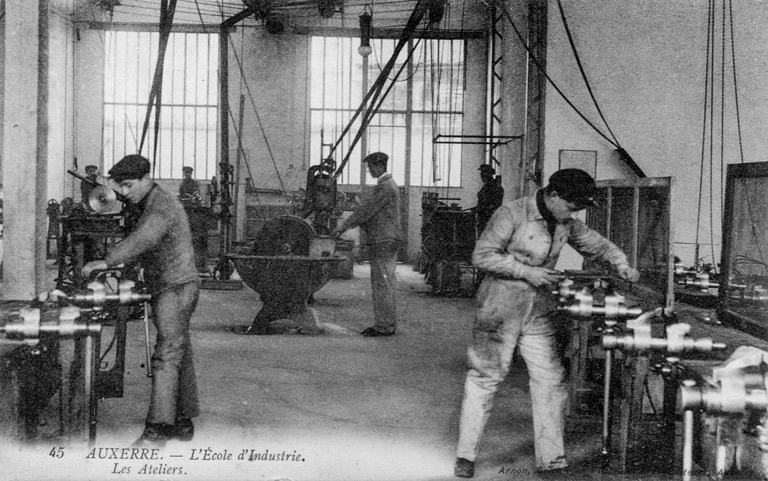

45 Auxerre. - L'Ecole d'Industrie. Les ateliers. S.d. [1er quart 20e siècle ?].

45 Auxerre. - L'Ecole d'Industrie. Les ateliers. Carte postale, s.n. S.d. [1er quart 20e siècle ?]. Arnon Calmus et Fils libraire éditeur à Auxerre.Lieu de conservation : Collection particulière -

Plan topographique de la ville de Auxerre (Yonne) [...] par la société des plans régulateurs de villes MM. Danger FF [...], 1931.

Plan topographique de la ville de Auxerre (Yonne) dressé sous l'administration de M. Renaitour député-maire, par la société des plans régulateurs de villes MM. Danger FF 6, rue d'Angoulême, Paris, échelle 1:2000e, 1931. Dessin imprimé, par la Société des Plans régulateurs de Villes Danger. 1931. 79,5 x 119 cm, 1/2 000.- [Partie nord]. (CP 12/9)- [Partie sud]. (CP 12/10)Lieu de conservation : Archives municipales, Auxerre - Cote du document : CP 12/9 et CP 12/10 -

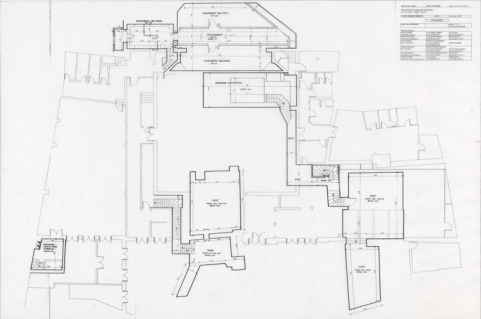

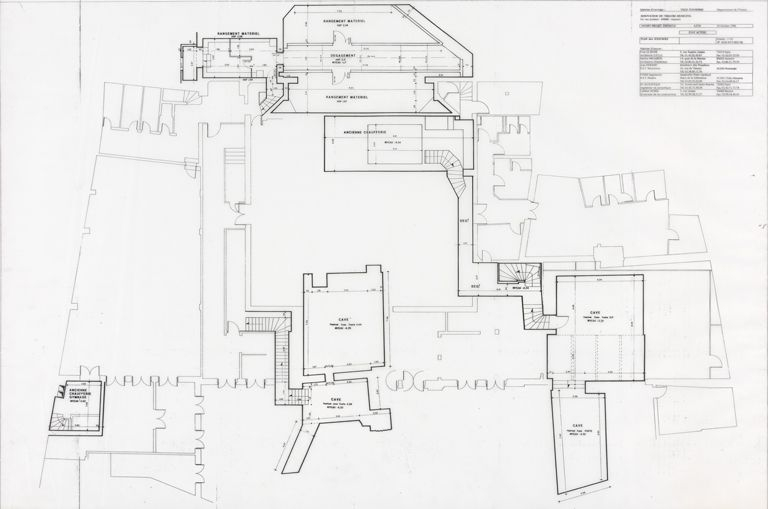

Rénovation du théâtre municipal. Avant-projet définitif. Etat actuel. Plan des sous-sols. 30 octobre 1996.

Rénovation du théâtre municipal. Avant-projet définitif. Etat actuel. Plan des sous-sols. Dessin sur calque, s.n. [par Yves Le Jeune ?]. 30 octobre 1996. 82 x 118 cm, 1/50.Lieu de conservation : Archives municipales, Auxerre - Cote du document : 550 W 63

-

Centre d'Etudes médiévales Saint-Germain. La place des Véens à Auxerre du IIe au XIVe siècle : "zone artisanale", marigot et cimetière (Yonne). 2013.

Centre d'Etudes médiévales Saint-Germain. La place des Véens à Auxerre du IIe au XIVe siècle : "zone artisanale", marigot et cimetière (Yonne). Dijon : Drac Bourgogne, Service régional de l'Archéologie, 2013. 18 p. : ill. ; 23 cm. (Archéologie en Bourgogne ; 30) -

Pineaux, Denise. Architecture civile et urbanisme à Auxerre 1800-1914. 1978.

Pineaux, Denise. Architecture civile et urbanisme à Auxerre 1800-1914. Auxerre : Imprimerie moderne, 1978. 477 p. : ill. ; 24 cm. -

Poupard, Laurent. Le théâtre d'Auxerre. Yonne. 2024.

Poupard, Laurent. Le théâtre d'Auxerre. Yonne / collab. Sylvain Aumard, Claire Clément, Laura Delauney, Yorick Eustache, Pierre Kechkéguian ; photogr. Pierre-Marie Barbe-Richaud ; cartogr. Aline Thomas. Lyon : Editions Lieux-Dits, 2024. 47 p. : ill. ; 23 cm. (Parcours du Patrimoine ; 430). -

Sapin, Christian (dir.) ; Bonnerue, Pierre ; Desaive, Jean-Paul ; Guyot, Philippe ; Henrion, Fabrice ; Wahlen, Patrice. Auxerre. 1998.

Sapin, Christian (dir.) ; Bonnerue, Pierre ; Desaive, Jean-Paul ; Guyot, Philippe ; Henrion, Fabrice ; Wahlen, Patrice. Auxerre. Paris : Ministère de la Culture et de la Communication, Direction de l'Architecture et du Patrimoine, 1998. 192 p. ; 30 cm. (Documents d'évaluation du patrimoine archéologique des villes de France ; 16).

À voir

Informations complémentaires

- © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine