INSTRUMENT DE MESURE DU TEMPS ET D'ENREGISTREMENT (4E CHRONOGRAPHE BELIN)

25 - Besançon

La Bouloie - Observatoire - 34, 36, 41 à 43 avenue de l' Observatoire

- Situé dans : Observatoire

- Dossier IM25001862 réalisé en 2001 revu en 2008

- Auteur(s) : Françoise Le Guet Tully, Anthony Turner, Delphine Issenmann, Jean Davoigneau, Laurent Poupard

Historique

Ce chronographe au millième de seconde, modèle 1955 (car mis au point en 1955), a été acquis en 1959 grâce à des crédits du Centre national de la Recherche scientifique (CNRS). Il est dû au fabricant Edouard Belin (1876-1963), établi au 296 rue Paul Doumer à Rueil-Malmaison, inventeur en 1907 du bélinographe (ancêtre du télécopieur). Sa société, fondée en 1911 et absorbée par Schlumberger au début des années 1960, est créditée en 1936 d'une horloge à diapason et d'un chronographe à cylindre en 1936, de son premier chronographe imprimant au millième de seconde en 1946.

- 3e quart 20e siècle

Date de naissance : 05/03/1876 - date de décès : 04/03/1963

Edouard Belin, ingénieur, né le 5 mars 1876 à Vesoul (Haute-Saône), mort le 4 mars 1963 à Territet (canton de Vaud, Suisse). En 1894, Édouard Belin brevète l'opisthénographe, un appareil photographique et invente le bélinographe en 1907 (appareil qui permet d'envoyer des photographies à distance, à travers les réseaux télégraphiques et téléphoniques) ; il a travaillé également sur la télévision.Voir http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/personnalites/d/physique-edouard-belin-1049

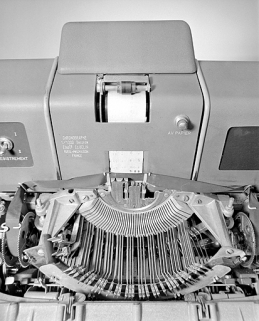

Description

L'appareil comprend essentiellement un ensemble d'inscription (du type machine à écrire à frappe électromagnétique), un mécanisme synchrone et une mémoire électronique avec son dispositif de commande et d'effacement pour la remise à l'heure. L'ensemble des organes électriques et électroniques était réuni dans une armoire (rack), aujourd'hui manquante, sur laquelle pouvait être placée la partie machine à écrire, seule conservée (il était aussi possible de se positionner cette dernière à distance de l'armoire).

- astronomie

- fonctions combinées instrument spécialisé

- manque

Source(s) documentaire(s)

-

Procès verbal de réception signé Jean Delhaye, 17 mars 1959

Procès verbal de réception signé Jean Delhaye, 17 mars 1959Lieu de conservation : Archives de l'Observatoire, Besançon

-

Baillaud, René. Le problème de la conservation et de la diffusion de l’heure et les Etablissements Edouard Belin, 1966

Baillaud, René. Le problème de la conservation et de la diffusion de l’heure et les Etablissements Edouard Belin. Procès-verbaux et mémoires de l’Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Besançon. Années 1964-1965, vol. 176, 1966, p. 45-56. -

Davoigneau, Jean ; Le Guet Tully, Françoise ; Poupard, Laurent ; Vernotte, François. L’Observatoire de Besançon : les étoiles au service du temps, 2009

Davoigneau, Jean ; Le Guet Tully, Françoise ; Poupard, Laurent ; Vernotte, François. L’Observatoire de Besançon : les étoiles au service du temps / photogr. Jérôme Mongreville avec la collab. d’Yves Sancey ; cartogr. André Céréza. - Lyon : Lieux Dits, 2009. 80 p. : ill. ; 22 cm. (Parcours du patrimoine ; 349) -

Masson, Georges. Chronographe imprimant au millième de seconde modèle 1955, 1955

Masson, Georges. Chronographe imprimant au millième de seconde modèle 1955. Annales françaises de Chronométrie, 1955, 2e série, t. IX, p. 249-258.

À voir

Informations complémentaires

Inventé aux Etats-Unis au début des années 1870, le chronographe astronomique est rapidement utilisé en Grande-Bretagne puis dans le reste de l’Europe. Il se compose d’un cylindre enregistreur recouvert de papier, auquel un mécanisme d’horlogerie transmet un mouvement de rotation uniforme. Relié électriquement à l’horloge d’un cercle méridien, il enregistre à l’aide d’une plume les intervalles de temps correspondant aux battements du pendule.

Il permet également le report sur le papier d’instants déterminés par l’observateur : au lieu de regarder le cadran de l’horloge et d’écouter l’aiguille des secondes pour noter l’instant de passage d’un astre au méridien (« méthode œil et oreille »), l’astronome garde l’œil rivé à l’oculaire et active manuellement un « toppeur ». Sa tâche est ainsi facilitée et la détermination de l’instant du passage gagne en précision. Le chronographe peut aussi enregistrer la marche des régulateurs astronomiques. Les générations successives de chronographes, de technologies différentes, ont permis d’augmenter considérablement la précision des observations.

- © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine